昨日は、父の7年目の命日でした。(七回忌は昨年)離れて暮らしている姉から、「月日がたって、やっとお父さんの写真と話をすることができるようになりました。」というメールが来ました。

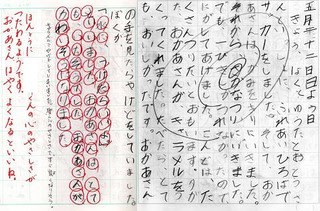

家の中のいろんなところに父の遺していったものがあります。その一つに、俳句、小説、童話、日記があります。病気の体で思うように動けない中、いろんなものをノートに綴っていました。命日に本棚をそっと開け、俳句のノートをめくってみました。いくつかの俳句を紹介しますね。

◇雪になる気配の雨や山眠る

父の葬儀の日、次の日は、大雪でした。エッセイ集(第一集)に書いていますが、雪の中、火葬場から上がる煙を見ながら、姉が、「お父さんは、煙になって天国にいっているやね。」と言っていたのが今でも心に残っています。雪の中、父も眠りにつきました。

◇新米をとぐ妻の手に増えし皺(しわ)

◇河豚刺しでキューと一杯妻居ぬ夜

◇背に妻の息吹き暖か車椅子

けんかをしながらも仲のいい両親でした。皺とともに、母と過ごしてきた日々も懐かしく思い出したのでしょう。 母も十年近く寄り添いながら父の病気と闘ってきました。母がいたからこそ、父もあそこまで病気と向かい合うことができました。父が亡くなってすぐに、力が尽きた如く母が病気になりました。父もどのくらい母に感謝をしているかわかりません。

◇ご無沙汰を羊羹ひとつで詫びる春

晩年、床についていることが多かった父の気持ちです。人の世話をすることが多かっただけに、思うように活動できない自分を歯がゆく思っていたことでしょう。でも病気に対しても愚痴を言ったりする父の姿をあまり見たことがありません。強さを感じていました。

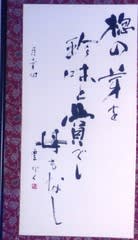

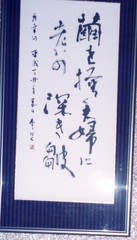

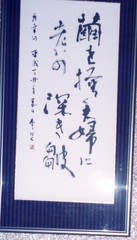

写真は、父の句を兄が筆で綴ったものです。

今になって一つひとつの句に父の思いをゆっくり感じることができます。

「ありがとうあなたがいたからがんばれる」

7年が過ぎました。母も病気と闘っています。でも残された家族はあなたがいたから、みんながんばれるのです。

家の中のいろんなところに父の遺していったものがあります。その一つに、俳句、小説、童話、日記があります。病気の体で思うように動けない中、いろんなものをノートに綴っていました。命日に本棚をそっと開け、俳句のノートをめくってみました。いくつかの俳句を紹介しますね。

◇雪になる気配の雨や山眠る

父の葬儀の日、次の日は、大雪でした。エッセイ集(第一集)に書いていますが、雪の中、火葬場から上がる煙を見ながら、姉が、「お父さんは、煙になって天国にいっているやね。」と言っていたのが今でも心に残っています。雪の中、父も眠りにつきました。

◇新米をとぐ妻の手に増えし皺(しわ)

◇河豚刺しでキューと一杯妻居ぬ夜

◇背に妻の息吹き暖か車椅子

けんかをしながらも仲のいい両親でした。皺とともに、母と過ごしてきた日々も懐かしく思い出したのでしょう。 母も十年近く寄り添いながら父の病気と闘ってきました。母がいたからこそ、父もあそこまで病気と向かい合うことができました。父が亡くなってすぐに、力が尽きた如く母が病気になりました。父もどのくらい母に感謝をしているかわかりません。

◇ご無沙汰を羊羹ひとつで詫びる春

晩年、床についていることが多かった父の気持ちです。人の世話をすることが多かっただけに、思うように活動できない自分を歯がゆく思っていたことでしょう。でも病気に対しても愚痴を言ったりする父の姿をあまり見たことがありません。強さを感じていました。

写真は、父の句を兄が筆で綴ったものです。

今になって一つひとつの句に父の思いをゆっくり感じることができます。

「ありがとうあなたがいたからがんばれる」

7年が過ぎました。母も病気と闘っています。でも残された家族はあなたがいたから、みんながんばれるのです。