桑田佳祐「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」民放公式スペシャルムービー (民放共同企画“一緒にやろう”応援ソング)

『窓辺からひんやり空気深呼吸

緑の山々静かな夜明け』

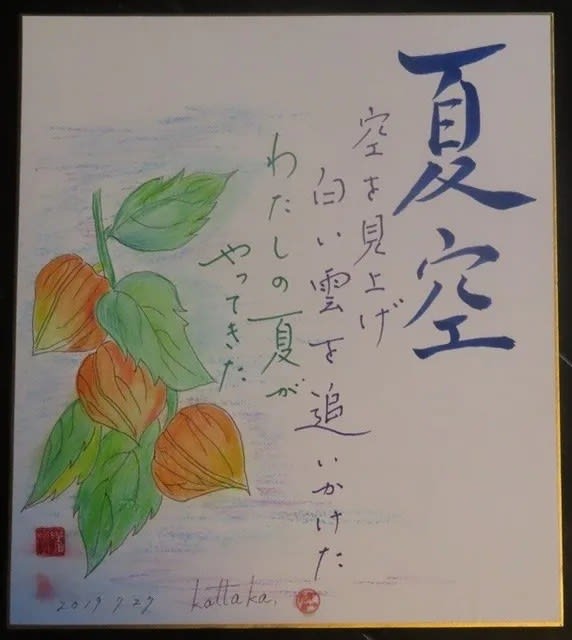

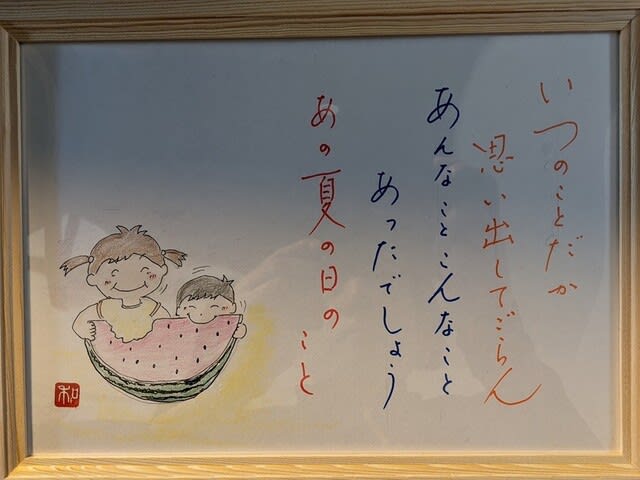

「暑中お見舞い申し上げます」

今年の夏も熱くなっています。

しかし、朝・晩は涼しい風が窓から入ってきます。

その心地よさもほんの一瞬。

時間が経つにつれて、あっという間に気温が上がっていきます。

全国各地では、最高気温が35度を超えています。

全国最高気温10位までの測定地のうち、5つの地点で、観測史上1位の値を更新しています。

それくらい暑さが厳しい1日でした。

今日で、7月は終わりです。

明日からは、8月のドラマが展開されます。

明日はまず、地区の美化デーです。

早朝から行われます。

頑張りましょう。

オリンピックの競技からもたくさんたくさん、いっぱい感動をもらいましょう。

猛暑の中での生活は続きますが、みんなで体を大切にしながら、過ごしていきましょうね。

『窓辺からひんやり空気深呼吸

緑の山々静かな夜明け』

「暑中お見舞い申し上げます」

今年の夏も熱くなっています。

しかし、朝・晩は涼しい風が窓から入ってきます。

その心地よさもほんの一瞬。

時間が経つにつれて、あっという間に気温が上がっていきます。

全国各地では、最高気温が35度を超えています。

全国最高気温10位までの測定地のうち、5つの地点で、観測史上1位の値を更新しています。

それくらい暑さが厳しい1日でした。

今日で、7月は終わりです。

明日からは、8月のドラマが展開されます。

明日はまず、地区の美化デーです。

早朝から行われます。

頑張りましょう。

オリンピックの競技からもたくさんたくさん、いっぱい感動をもらいましょう。

猛暑の中での生活は続きますが、みんなで体を大切にしながら、過ごしていきましょうね。