教員になって思うのですが、3月31日と4月1日は、大きな環境の差があります。3月31日。今まで、一年間、一緒に生活をしてきた先生たちが職員室にいます。しかし、4月1日は、赴任してきた先生たちとの新しい生活が始まります。

今回、5人の先生たちが離任をしていきます。今日、3月31日。転任していく先生たちが、身の回りの整理や引き継ぎをしていました。その様子を見ながら、寂しく感じました。もう、一年間過ごしてきたみんなで過ごすことはないのです。4月からは、新しい生活が始まるのですが、寂しさが募りました。

そして、時間になると、

「お世話になりました。」

という言葉。下駄箱まで見送りました。袋に上履きのスリッパなどを詰め込んでいる姿に、いろんな思い出がそれぞれによみがえってきました。離任をしていきました。

そして、17時。帰る時間となりました。退職される学校嘱託の方と戸締まりの確認をしました。この一年、本当にお世話になりました。いろんなことを教えてもらいました。

校門の施錠をして、「いろいろありがとう。」と言って車に乗って帰って行きました。車を、見えなくなるまで見送りました。ぐっとくるものがありました。

自分の車に乗って、エンジンをかけようとすると、電話がありました。

「先生、見送りありがとう。」

そう言われると、ぐっとこらえていたものが、壊れて涙が出てしまいました。

「本当にお世話になりました。」

とせいいっぱいの言葉で言うと、

「もう、それ以上は・・・」

ということで、電話を切りました。

明日から、また新しい生活がスタートします。しかし、三光に来てからのいろんな出会いもいつまでも大切にしていきたいと思います。

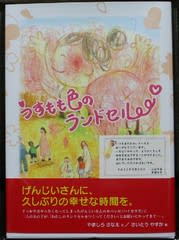

「箭山の空」も今回で最終回です。「箭山の空」にこの一年間の思い出が詰まっています。この一年間、本当にありがとうございました。冊子にして大切にとっておきます。

今回、5人の先生たちが離任をしていきます。今日、3月31日。転任していく先生たちが、身の回りの整理や引き継ぎをしていました。その様子を見ながら、寂しく感じました。もう、一年間過ごしてきたみんなで過ごすことはないのです。4月からは、新しい生活が始まるのですが、寂しさが募りました。

そして、時間になると、

「お世話になりました。」

という言葉。下駄箱まで見送りました。袋に上履きのスリッパなどを詰め込んでいる姿に、いろんな思い出がそれぞれによみがえってきました。離任をしていきました。

そして、17時。帰る時間となりました。退職される学校嘱託の方と戸締まりの確認をしました。この一年、本当にお世話になりました。いろんなことを教えてもらいました。

校門の施錠をして、「いろいろありがとう。」と言って車に乗って帰って行きました。車を、見えなくなるまで見送りました。ぐっとくるものがありました。

自分の車に乗って、エンジンをかけようとすると、電話がありました。

「先生、見送りありがとう。」

そう言われると、ぐっとこらえていたものが、壊れて涙が出てしまいました。

「本当にお世話になりました。」

とせいいっぱいの言葉で言うと、

「もう、それ以上は・・・」

ということで、電話を切りました。

明日から、また新しい生活がスタートします。しかし、三光に来てからのいろんな出会いもいつまでも大切にしていきたいと思います。

「箭山の空」も今回で最終回です。「箭山の空」にこの一年間の思い出が詰まっています。この一年間、本当にありがとうございました。冊子にして大切にとっておきます。