7月もあっという間に終わりです。

どんどんと月日が流れていきます。

明日からは令和元年初の8月。

そういうと、何もかもが「はつもの」です。

7月最後の中で嬉しいことがたくさんありました。3つを紹介☆

ひとつめは、生徒の退院の話です。

かつての生徒が思いがけないスポーツ事故で入院をしていました。

「先生、退院しました。」

と電話をくれました。

明るく元気な声で、とてもうれしく感じました。

予測しない事故の中で、苦しい入院生活を送りました。

きっとつらかった時間も多く過ごしたでしょう。

しかし彼の人柄でしょう。多くの友だちや関わってきた人たちが生徒のところにお見舞いに駆けつけています。

お見舞いに行った時も、リハビリ時間であったことと、次のお見舞いのお客さんが来ていたので、会えないままに帰りました。

でも今日、こうして退院ができたことが嬉しく感じました。

電話をありがとう。

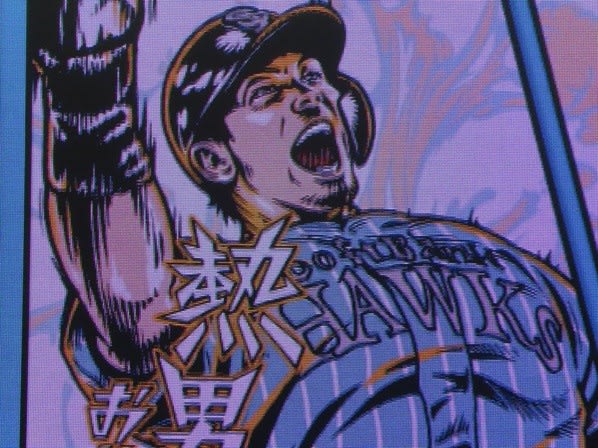

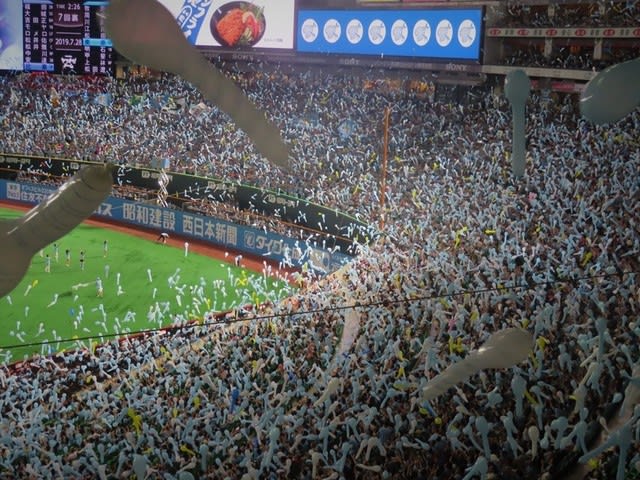

ふたつめは、夜、かつての生徒で野球部だったたかしくんから電話がありました。

たかしくんの学年の部員は4人という少ない人数でした。

それでも練習をひっぱっていって、常に優勝候補に挙げられていました。

県大会予選では、後日また書きますが、決勝戦で、優勝をしたと思った瞬間、テレビでも見ることができない劇的な幕切れで敗れました。

その瞬間を今でも忘れることができませんし、わたしにとっても、4人の生徒たちにとっても、下級生にとっても一生忘れることができない思い出と人生の糧になる試合になりました。

この経験がのちの生徒たちの「強さ」にしていったのだと思います。

4人の同級会をするというので、

「先生は何が食べたいですか。」

当日が楽しみです。

みっつめです。

今日の朝、学校に着くと、子どもたちの何人かが、マリーゴールドや百日草などに黙々と水をやっていました。

すごい。

こんな朝早くから学校に来ている。

たぶん、当番なんでしょう。でも本当にその姿に感動。

子どもたちも、勤務校では、地区でラジオ体操もありません。地区の子ども会そのものもないのではないかと思います。

ちょっと前までは、夏休み前になると、地区のこども会があって、

「どこでラジオ体操をするのか。」

「だれが、ラジカセをもってくるのか。」

「地区の中で、危険な場所はないのか。」

などを話し合っていましたが、それも社会のあらゆる変化の中で、消えてしまっています。

でもこうして、子どもたちが、自分たちで決めた水やりを、責任をもってやりとげていることは素晴らしいと思いました。

いろんな幸せを子どもたちからもらうことができた一日でした。

明日から8月。子どもたちの夏休みも真っ盛りです。

どんどんと月日が流れていきます。

明日からは令和元年初の8月。

そういうと、何もかもが「はつもの」です。

7月最後の中で嬉しいことがたくさんありました。3つを紹介☆

ひとつめは、生徒の退院の話です。

かつての生徒が思いがけないスポーツ事故で入院をしていました。

「先生、退院しました。」

と電話をくれました。

明るく元気な声で、とてもうれしく感じました。

予測しない事故の中で、苦しい入院生活を送りました。

きっとつらかった時間も多く過ごしたでしょう。

しかし彼の人柄でしょう。多くの友だちや関わってきた人たちが生徒のところにお見舞いに駆けつけています。

お見舞いに行った時も、リハビリ時間であったことと、次のお見舞いのお客さんが来ていたので、会えないままに帰りました。

でも今日、こうして退院ができたことが嬉しく感じました。

電話をありがとう。

ふたつめは、夜、かつての生徒で野球部だったたかしくんから電話がありました。

たかしくんの学年の部員は4人という少ない人数でした。

それでも練習をひっぱっていって、常に優勝候補に挙げられていました。

県大会予選では、後日また書きますが、決勝戦で、優勝をしたと思った瞬間、テレビでも見ることができない劇的な幕切れで敗れました。

その瞬間を今でも忘れることができませんし、わたしにとっても、4人の生徒たちにとっても、下級生にとっても一生忘れることができない思い出と人生の糧になる試合になりました。

この経験がのちの生徒たちの「強さ」にしていったのだと思います。

4人の同級会をするというので、

「先生は何が食べたいですか。」

当日が楽しみです。

みっつめです。

今日の朝、学校に着くと、子どもたちの何人かが、マリーゴールドや百日草などに黙々と水をやっていました。

すごい。

こんな朝早くから学校に来ている。

たぶん、当番なんでしょう。でも本当にその姿に感動。

子どもたちも、勤務校では、地区でラジオ体操もありません。地区の子ども会そのものもないのではないかと思います。

ちょっと前までは、夏休み前になると、地区のこども会があって、

「どこでラジオ体操をするのか。」

「だれが、ラジカセをもってくるのか。」

「地区の中で、危険な場所はないのか。」

などを話し合っていましたが、それも社会のあらゆる変化の中で、消えてしまっています。

でもこうして、子どもたちが、自分たちで決めた水やりを、責任をもってやりとげていることは素晴らしいと思いました。

いろんな幸せを子どもたちからもらうことができた一日でした。

明日から8月。子どもたちの夏休みも真っ盛りです。