あの頃の思い出強く昨日の如く

あの頃の思い出強く昨日の如く時は過ぎゆき子どもも親に

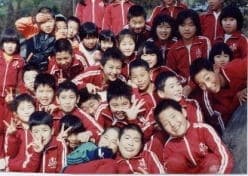

小学校でMAちゃん、MIちゃん姉妹を以前教えたことがあります。学年ではMAちゃんがMIちゃんより2つ年上になります。

ある人のお見舞いに病院に行ったときのことです。ちょうど、駐車場のところでMAちゃんに会いました。

久しぶりに会うMAちゃんは、とても元気そうでしっかりと社会人として頑張っています。駐車場でそんな話をすることができました。

「でも病院には、どうしてきたの?」

と聞くと、

「MIこの子どもが病院に入院しちょるんよ。明日退院できるよ。MIもまだ病院にいるよ。」

と教えてくれました。優しい姉妹関係です。

知り合いのお見舞いに行き、同じ階だったので、MIちゃんの病室に行ってみました。明日退院ということで、MIちゃんのこどもも病気が回復して元気そうでした。こどもを抱くMIちゃんは、すっかりお母さんでした。

ちょうど今修学旅行のシーズンですが、いつか書いたように「修学旅行ドラマ」がMIちゃんにはあります。MIちゃんが修学旅行に行く前日、滑り台に行き、なんと立って降りていました。そんなこんなで足の骨折。

行けるかどうかの大問題。本人は行きたい。でも骨折。みんなが交代交代で車椅子を押すということで修学旅行参加。長崎の坂をみんなで押しました。それ以外にもたくさんの思い出がまだ鮮やかに残っていますが、時はすっかり経っています。MIちゃんも2人のママとなっています。

「先生、みんなやさしいんよ。職場の人もちゃんと病院に行かせてくれるし、だんなのお父さんやお母さんもだんなさんも病院に行っているときに、上の子どもをしっかりと見てくれる・・・。」などいろいろ周りの人に対しての感謝を感じていました。

「それは、MIちゃんの人柄だよ。ふだんからみんなを大切にしているから、みんながMIちゃんを大事にしてくれるんだよ。」

と話をしました。MIちゃんを見ていると、そう感じます。MIちゃんやMAちゃんから学ぶことが多いです。

先日、MIちゃんの同じ学年の友だちから、

「先生、子どもの担任がMO先生になった。」

当時、MIちゃんたちを教えたとき同じ学校にいた先生です。MO先生にとっては、子どもの子どもを教える・・・不思議な縁と過ぎていった月日を感じます。

子どもたちも親となりしっかりと子育てをする年齢になって頑張っています。