かーさんの叔母さんにあたる女性が逝去された。

何度となく病に伏してはまた立ち上がる。

かーさんの母親は叔母さんよりも先に亡くなっている。

我が家の子どもたちがまだ小さいことだったからもう30年以上になる。

その母親の妹になる叔母さんが亡くなってからの忌明け。

四十九日の忌明けに自宅で法要を営まれる。

生前、お元気だったころである。

奈良を代表する東大寺二月堂のお松明を見せてあげようと云っていたが、約束を果たせなかった。

連れてあげたいと思いつつ・・。

月日の流れはいやがおうでも早く感じるころ。

入院の身になった叔母さんは連れていくことができなくなった。

悔やまれても、もう遅い。

お通夜に涙した夜にもうしわけない、と心の中に弔いを。

それから1カ月と少し。

この日が四十九日満中陰の忌明け法要である。

供養に仏説阿弥陀経を唱えたおじゅっさん。

長年に亘っておつきあいされてきた叔母さんのことを話していた。

お話しを終えたその後である。

かーさんの従弟にあたる施主がおもむろに動いた。

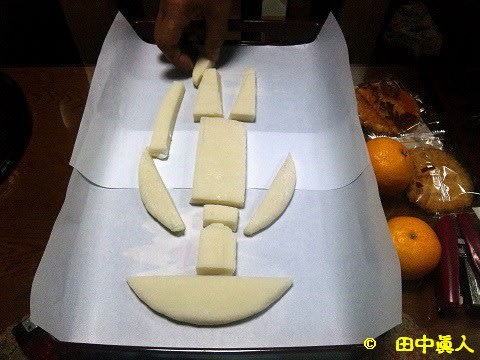

只今より、カサモチ(傘餅)を準備しますと、満中陰に集まった人たちに声をかけてから作業をする。

作業は四角いお盆にのせた丸い餅である。

厚めでもない餅に包丁を入れる。

切れそうで切れないのは、餅はまだ柔らかさがあるからだ。

しかも下に半紙を敷いているから、包丁を入れて動かすたびに餅全体が動いて切れない。

大きな丸餅に切取り線のように切れ目がある。

その切れ目に沿って包丁を入れたら切れるらしいのだが、どうも切りにくい。

径がどれくらいなのか測っていないが、円形の大きな餅。

餅は餅屋に注文して作ってもらったカサモチの餅。

カサモチを充てる漢字は、被る笠を象っていることから笠餅。

施主がいうにはインターネットで調べたカサモチだという。

席すぐ近くに座っていた親類の人(和歌山周参見育ちの義兄の嫁)はお通夜に見たことがあるという。

観音講かどうかわからないが、ご詠歌の西国三十三番を唱えていたその晩だからお通夜に違いない。

住んでいた里の風習らしく、その地にもあったカサモチの習俗である。

ネット調べの施主が云うには、この習俗は真宗にあると・・。

帰宅してから調べてみればあるにはあったが、四十九日の笠餅の形態がまったく違うその宗派は浄土宗、浄土真宗、日蓮宗、臨済宗、曹洞宗、真言宗、天台宗、禅宗などなど。

四十九日の法要に49個の餅を重ねて供える四十九日餅。

そのてっぺんの大きな丸餅を被せておくようにする形から笠餅と呼んでいるようだ。

また、法要を終えて、親族らは四十九日の餅を分け合って食べるのがあり方だとか。

ただ、このブログによれば日蓮宗の場合は、「大きな餅から人形(ひとがた)を作る風習」があると書いてあった。

さらに、法要の読経を終えた僧侶が人形(ひとがた)に切り分けるとも。

餅切りの形は人形(ひとがた)の他に死出の旅装束に傘や杖もあるらしい。

切れ目に沿って包丁を入れる施主。

一枚、一枚を大切に切る包丁入れ。

すべてを切り終えたらお盆にのせてみなさんに見てもらう。

これが足、頭、腕、杖、数珠‥と説明を入れて披露する施主。

角状でなく丸状が数珠とわかる。

右手近くにあるのが杖である。

人形(ひとがた)に切り分けた餅の数はそれほど多くない。

自主的に欲しい親類らで分け合う。

身体の具合で、例えば痛いとか、治療している部位など、治りたいと願う人がもらって食べる。

そうすれば、患部の治りが早いと云われている習俗である。

腰が痛いなら、腰の餅を。

足が悪いなら足の餅をもらって食べる。

私はコリにこった肩痛に難義しているから近い部位の肩腕をもらっていただいた。

実は、ヒトガタに分離するカサモチを拝見するのは、この日が初めてではない。

平成16年、6歳上の従弟の兄ちゃんが亡くなった。

生前、関西テレビの番組「走れガリバーくん(※平成11年~放映)」にむりこぎ登場し、ガリバーくんを案内していたまさやんである。

ガリバーくんが訪れた寺院にたまたま牛乳配達に来ていたまさやん。

ガリバーくんがまさやんに質問したのをキッカケに、取材に興味をもったらしく、なぜか行くところ、いくところに顔を出していたことを思い出す。

14年前、大阪・南河内郡南加納の自宅間2階に集まった親族一同。

法要を終えて周りにいた叔父や叔母たち。

おふくろの横に座った私に、カサモチについて話してくれた。

その日も同じように肩腕のカサモチを口にした記憶がある。

(H30.10.27 SB932SH撮影)

何度となく病に伏してはまた立ち上がる。

かーさんの母親は叔母さんよりも先に亡くなっている。

我が家の子どもたちがまだ小さいことだったからもう30年以上になる。

その母親の妹になる叔母さんが亡くなってからの忌明け。

四十九日の忌明けに自宅で法要を営まれる。

生前、お元気だったころである。

奈良を代表する東大寺二月堂のお松明を見せてあげようと云っていたが、約束を果たせなかった。

連れてあげたいと思いつつ・・。

月日の流れはいやがおうでも早く感じるころ。

入院の身になった叔母さんは連れていくことができなくなった。

悔やまれても、もう遅い。

お通夜に涙した夜にもうしわけない、と心の中に弔いを。

それから1カ月と少し。

この日が四十九日満中陰の忌明け法要である。

供養に仏説阿弥陀経を唱えたおじゅっさん。

長年に亘っておつきあいされてきた叔母さんのことを話していた。

お話しを終えたその後である。

かーさんの従弟にあたる施主がおもむろに動いた。

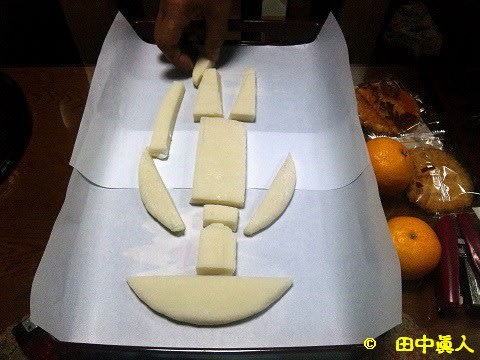

只今より、カサモチ(傘餅)を準備しますと、満中陰に集まった人たちに声をかけてから作業をする。

作業は四角いお盆にのせた丸い餅である。

厚めでもない餅に包丁を入れる。

切れそうで切れないのは、餅はまだ柔らかさがあるからだ。

しかも下に半紙を敷いているから、包丁を入れて動かすたびに餅全体が動いて切れない。

大きな丸餅に切取り線のように切れ目がある。

その切れ目に沿って包丁を入れたら切れるらしいのだが、どうも切りにくい。

径がどれくらいなのか測っていないが、円形の大きな餅。

餅は餅屋に注文して作ってもらったカサモチの餅。

カサモチを充てる漢字は、被る笠を象っていることから笠餅。

施主がいうにはインターネットで調べたカサモチだという。

席すぐ近くに座っていた親類の人(和歌山周参見育ちの義兄の嫁)はお通夜に見たことがあるという。

観音講かどうかわからないが、ご詠歌の西国三十三番を唱えていたその晩だからお通夜に違いない。

住んでいた里の風習らしく、その地にもあったカサモチの習俗である。

ネット調べの施主が云うには、この習俗は真宗にあると・・。

帰宅してから調べてみればあるにはあったが、四十九日の笠餅の形態がまったく違うその宗派は浄土宗、浄土真宗、日蓮宗、臨済宗、曹洞宗、真言宗、天台宗、禅宗などなど。

四十九日の法要に49個の餅を重ねて供える四十九日餅。

そのてっぺんの大きな丸餅を被せておくようにする形から笠餅と呼んでいるようだ。

また、法要を終えて、親族らは四十九日の餅を分け合って食べるのがあり方だとか。

ただ、このブログによれば日蓮宗の場合は、「大きな餅から人形(ひとがた)を作る風習」があると書いてあった。

さらに、法要の読経を終えた僧侶が人形(ひとがた)に切り分けるとも。

餅切りの形は人形(ひとがた)の他に死出の旅装束に傘や杖もあるらしい。

切れ目に沿って包丁を入れる施主。

一枚、一枚を大切に切る包丁入れ。

すべてを切り終えたらお盆にのせてみなさんに見てもらう。

これが足、頭、腕、杖、数珠‥と説明を入れて披露する施主。

角状でなく丸状が数珠とわかる。

右手近くにあるのが杖である。

人形(ひとがた)に切り分けた餅の数はそれほど多くない。

自主的に欲しい親類らで分け合う。

身体の具合で、例えば痛いとか、治療している部位など、治りたいと願う人がもらって食べる。

そうすれば、患部の治りが早いと云われている習俗である。

腰が痛いなら、腰の餅を。

足が悪いなら足の餅をもらって食べる。

私はコリにこった肩痛に難義しているから近い部位の肩腕をもらっていただいた。

実は、ヒトガタに分離するカサモチを拝見するのは、この日が初めてではない。

平成16年、6歳上の従弟の兄ちゃんが亡くなった。

生前、関西テレビの番組「走れガリバーくん(※平成11年~放映)」にむりこぎ登場し、ガリバーくんを案内していたまさやんである。

ガリバーくんが訪れた寺院にたまたま牛乳配達に来ていたまさやん。

ガリバーくんがまさやんに質問したのをキッカケに、取材に興味をもったらしく、なぜか行くところ、いくところに顔を出していたことを思い出す。

14年前、大阪・南河内郡南加納の自宅間2階に集まった親族一同。

法要を終えて周りにいた叔父や叔母たち。

おふくろの横に座った私に、カサモチについて話してくれた。

その日も同じように肩腕のカサモチを口にした記憶がある。

(H30.10.27 SB932SH撮影)