愛知県豊田市小坂本町付近にあった「拳母城」(ころもじょう)は、江戸時代の1782年(天明2年)に築城されました。

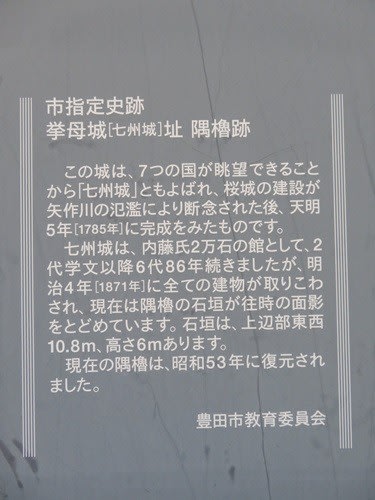

三河国・尾張国・美濃国・信濃国・伊賀国・伊勢国・近江国の7つの国が望めることから七州城とも(しちしゅうじょう)とも呼ばれました。

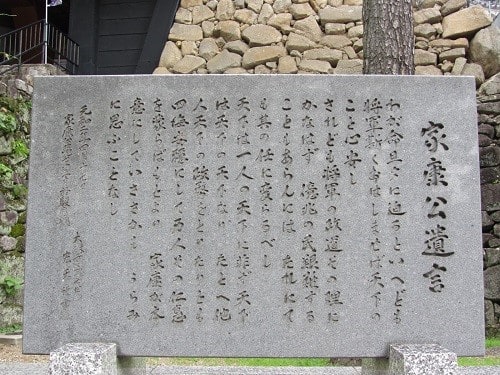

こ拳母城には天守閣はなく、藩主が居住する御殿を中心に、侍屋敷などが設置され、1787年(天明7年)には拳母藩の藩校「崇化館」(そうかかん)が設立されました。

明治時代に廃城となりましたが、1978年(昭和53年)には、絵図をもとに隅櫓が復元され、隅櫓に隣接して「又日亭」(ゆうじつてい)という書院と茶室が設けられました。

現在は本丸跡が豊田市美術館の敷地と城跡公園として整備されており、櫓台の石垣が残っています。

又日亭

挙母城の起源となった金谷城は、鎌倉時代の1309年に中條景長によってが築かれました。

戦国時代に今川氏、後に織田氏に攻略され、徳川氏の支配下に入ります。

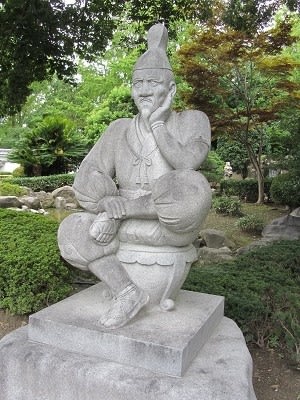

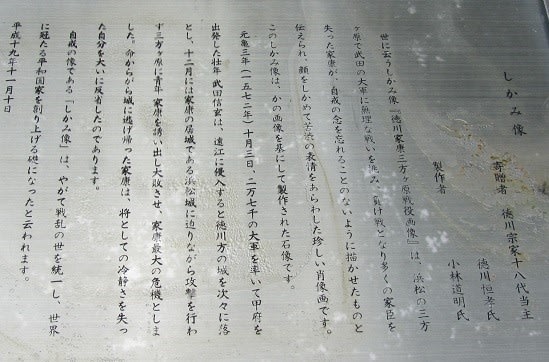

江戸時代初期の1604年に、徳川家康に仕えていた「三宅康貞」(みやけやすさだ)が1万石で入封。康貞は城の破損が著しいことから、金谷城から1キロメートルほど北に陣屋を構え、桜の木を植えたことから桜城と呼ばれました。

寛延2年(1749年)、内藤政苗が城の改修を計画し着手しましたが、矢作川の氾濫により何度も被害を受けたため、桜城から高さ65メートルほどの丘である童子山に移し、「三河国」「尾張国」「美濃国」「信濃国」「伊賀国」「伊勢国」「近江国」の7つの国が見える高台にあることから、「七州城」と呼ばれるようになりました。

豊安院殿お手植えの栂の木

土塁跡