当寺は、八百屋お七と吉三(西運)ゆかりのお寺です。

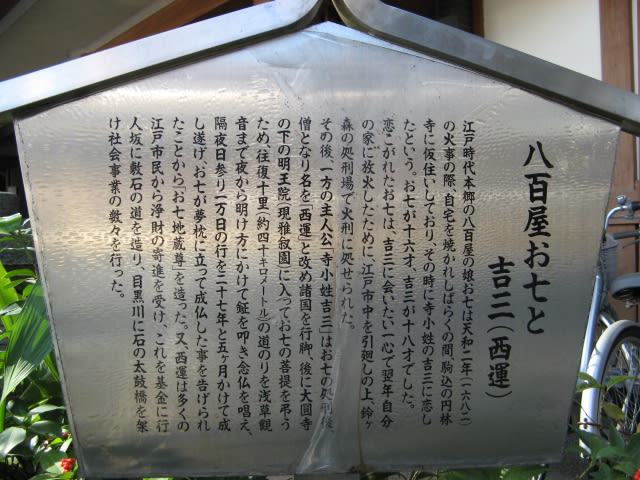

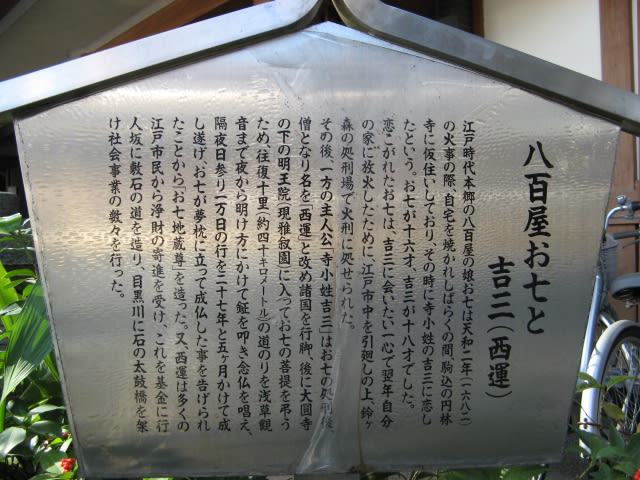

八百屋お七と吉三(西運)

江戸時代本郷の八百屋の娘お七は天和二年(一六八二)の火事の際、自宅を焼かれしばらくの間、駒込の円林寺に仮住いしており、その時に寺小姓の吉三に恋したという。お七が十六才、吉三は十八才でした。

恋こがれたお七は吉三に会いたい一心で翌年自分の家に放火したために、江戸市中を引廻しの上、鈴ヶ森の処刑場で火刑に処せられた。

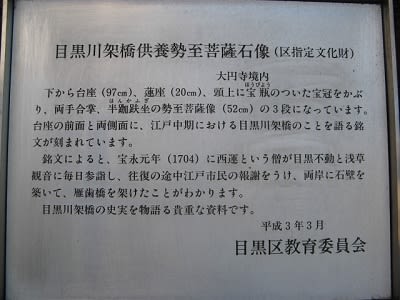

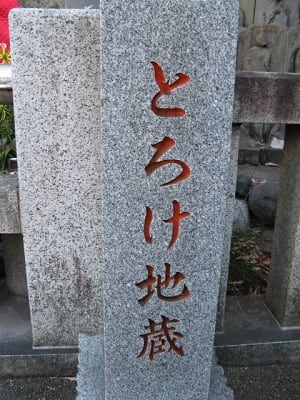

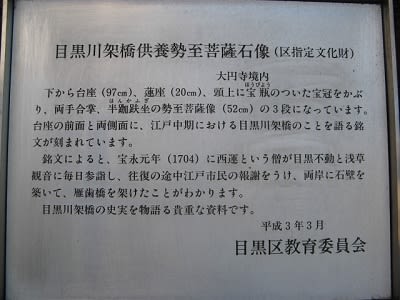

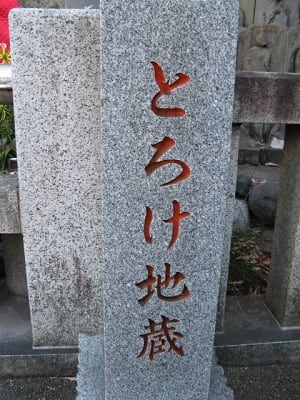

その後、一方の主人公「寺小姓吉三」はお七の処刑後僧となり名を「西運」と改め諸国を行脚、後に大圓寺の下の明王院(現雅叙園)に入ってお七の菩提を弔うため、往復十里(約四十キロメートル)の道のりを浅草観音まで夜から明け方にかけて鉦を叩き念仏を唱え、隔夜日参り一万日の行を二十七年と五ヶ月かけて成し遂げ、お七が夢枕に立って成仏した事を告げられったことから「お七地蔵尊」を造った。又、西運は多くの江戸市民から浄財の寄進を受け、これを基金に行人坂に敷石の道を造り、目黒川に石の太鼓橋を架け社会事業の数々を行った。

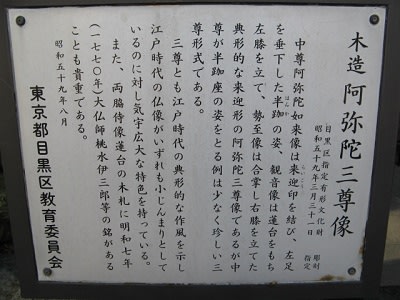

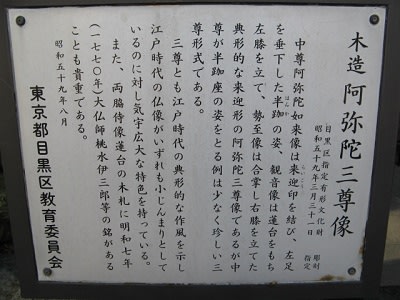

阿弥陀堂

阿弥陀堂には「木造阿弥陀三尊像」西運上人の木造、お七地蔵などが祀られています。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

八百屋お七と吉三(西運)

江戸時代本郷の八百屋の娘お七は天和二年(一六八二)の火事の際、自宅を焼かれしばらくの間、駒込の円林寺に仮住いしており、その時に寺小姓の吉三に恋したという。お七が十六才、吉三は十八才でした。

恋こがれたお七は吉三に会いたい一心で翌年自分の家に放火したために、江戸市中を引廻しの上、鈴ヶ森の処刑場で火刑に処せられた。

その後、一方の主人公「寺小姓吉三」はお七の処刑後僧となり名を「西運」と改め諸国を行脚、後に大圓寺の下の明王院(現雅叙園)に入ってお七の菩提を弔うため、往復十里(約四十キロメートル)の道のりを浅草観音まで夜から明け方にかけて鉦を叩き念仏を唱え、隔夜日参り一万日の行を二十七年と五ヶ月かけて成し遂げ、お七が夢枕に立って成仏した事を告げられったことから「お七地蔵尊」を造った。又、西運は多くの江戸市民から浄財の寄進を受け、これを基金に行人坂に敷石の道を造り、目黒川に石の太鼓橋を架け社会事業の数々を行った。

阿弥陀堂

阿弥陀堂には「木造阿弥陀三尊像」西運上人の木造、お七地蔵などが祀られています。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

目黒駅西口より左側の横断歩道を渡ると右方に下る急な坂があります。

この坂が行人坂です。

行人坂の名の由来は、大円寺を拠点とする修験道の行者がこの坂を往来したことによるそうです。

江戸市中から目黒不動尊への参詣路であり、参詣が盛んになるにつれ、道筋に町並みができたり、坂の途中に富士見茶屋がつくられたりしたそうです。

以下、目黒区HPから抜粋

行人(ぎょうにん)坂は、下目黒1丁目8番の雅叙園西わきを北東へ、目黒川の太鼓橋から目黒駅の東方に上る急坂である。この坂は、江戸時代に権之助坂が開かれる前は、二子道として、江戸市中から目黒筋に通じる大切な道路であった。

「江戸名所図会」には「目黒へ下る坂をいふ。寛永の頃、湯殿山の行者某、大日如来の堂を建立し、大円寺と号す」とある。

行人坂という名称は、湯殿山の行者(法印大海)が大日如来堂(現大円寺)を建て修行を始めたところ、次第に多くの行者が集まり住むようになったのでつけられたという。

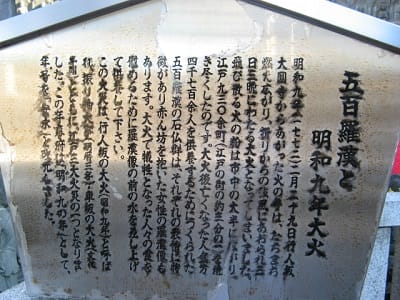

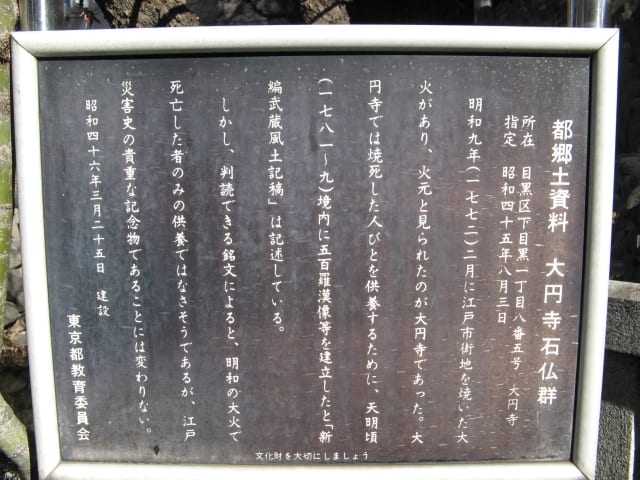

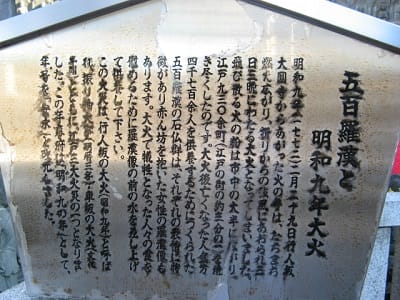

また、この坂は「振袖火事」「車町火事」と並ぶ江戸三大火のひとつ(行人坂火事)とも関連して知られている。行人坂火事は明和9年(1772年)2月、行人坂の大円寺から出た火が延焼し、3日間も燃え続けたというものである。明和9年の出来事であったので、だれいうとなく「めいわくの年」だと言い出したので、幕府は年号を「安永」と改めたといわれている。

そして、この坂の途中に大円寺があります。

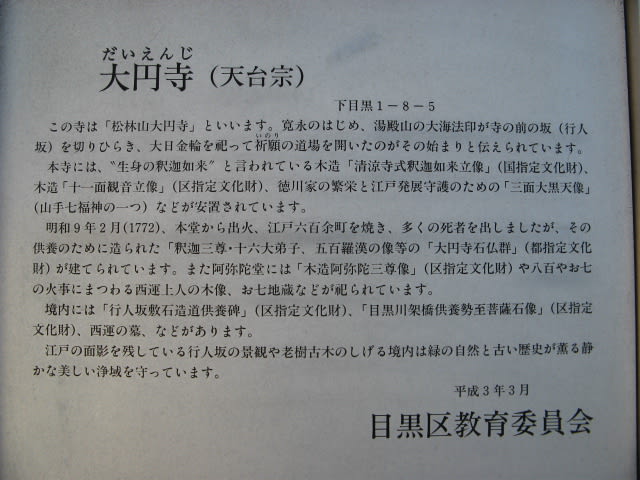

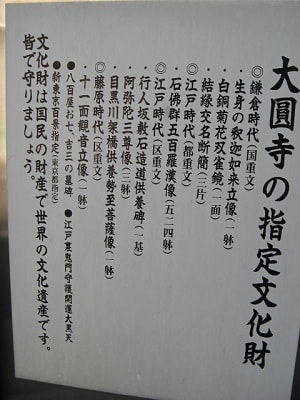

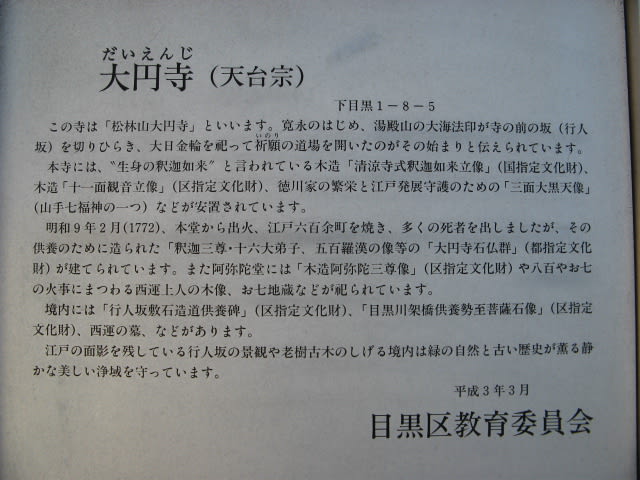

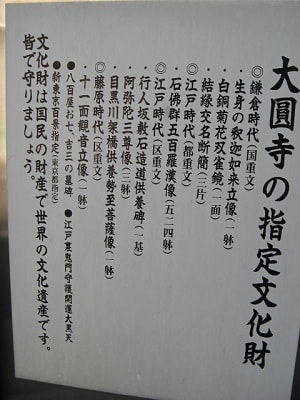

当寺は、寛永年間(1624年~1644年)湯殿山修験道の行者大海が創建したのに始まると伝えられています。

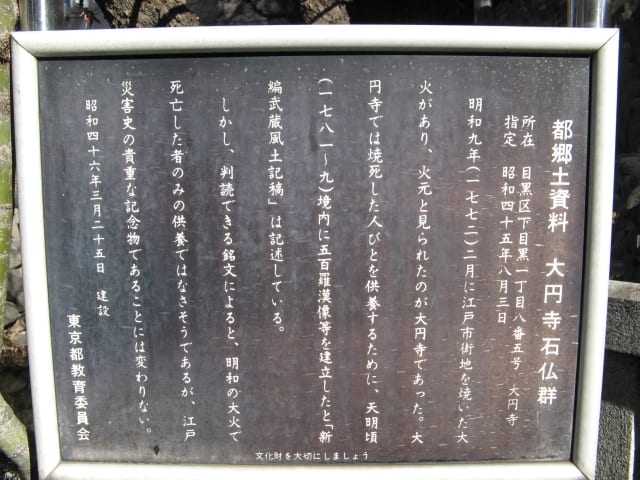

1772年(明和9年)2月、寺僧の放火により、本堂より出火(明和の大火・行人坂火事)。江戸市中628町を延焼し、振袖火事、車町火事と並び、三大火事といわれるようになりました。火元となった寺であることから、その後76年間も江戸幕府から再建の許可が得られず、江戸時代後期の1848年(嘉永元年)になって薩摩藩主・島津斉興の帰依を得、その菩提寺として再建されました。明治になって、隣接した明王院が当寺に統合されました。

境内に左側の五百羅漢像は、この大火の犠牲者の供養のためにつくられたものとされています。

次に続きます。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

この坂が行人坂です。

行人坂の名の由来は、大円寺を拠点とする修験道の行者がこの坂を往来したことによるそうです。

江戸市中から目黒不動尊への参詣路であり、参詣が盛んになるにつれ、道筋に町並みができたり、坂の途中に富士見茶屋がつくられたりしたそうです。

以下、目黒区HPから抜粋

行人(ぎょうにん)坂は、下目黒1丁目8番の雅叙園西わきを北東へ、目黒川の太鼓橋から目黒駅の東方に上る急坂である。この坂は、江戸時代に権之助坂が開かれる前は、二子道として、江戸市中から目黒筋に通じる大切な道路であった。

「江戸名所図会」には「目黒へ下る坂をいふ。寛永の頃、湯殿山の行者某、大日如来の堂を建立し、大円寺と号す」とある。

行人坂という名称は、湯殿山の行者(法印大海)が大日如来堂(現大円寺)を建て修行を始めたところ、次第に多くの行者が集まり住むようになったのでつけられたという。

また、この坂は「振袖火事」「車町火事」と並ぶ江戸三大火のひとつ(行人坂火事)とも関連して知られている。行人坂火事は明和9年(1772年)2月、行人坂の大円寺から出た火が延焼し、3日間も燃え続けたというものである。明和9年の出来事であったので、だれいうとなく「めいわくの年」だと言い出したので、幕府は年号を「安永」と改めたといわれている。

そして、この坂の途中に大円寺があります。

当寺は、寛永年間(1624年~1644年)湯殿山修験道の行者大海が創建したのに始まると伝えられています。

1772年(明和9年)2月、寺僧の放火により、本堂より出火(明和の大火・行人坂火事)。江戸市中628町を延焼し、振袖火事、車町火事と並び、三大火事といわれるようになりました。火元となった寺であることから、その後76年間も江戸幕府から再建の許可が得られず、江戸時代後期の1848年(嘉永元年)になって薩摩藩主・島津斉興の帰依を得、その菩提寺として再建されました。明治になって、隣接した明王院が当寺に統合されました。

境内に左側の五百羅漢像は、この大火の犠牲者の供養のためにつくられたものとされています。

次に続きます。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

東京都大田区大森にある密厳院の境内には、お七地蔵があります。

天和3年(1683年)3月、放火の罪でお七は鈴ヶ森刑場で火刑に処されました。

その後、お七の遺体は密厳院に引き取られて埋葬されたと伝えられています。

お七の3回忌にあたる貞享2年(1685年)お七地藏が建立されました。

台石の刻銘によると刑死したお七が住んでいた小石川村の百万遍念仏講が造立し、三十二世の法印栄音が開眼したことがわかります。

またこの地蔵は、もと鈴が森にあったのが、一夜でここにとんで来たという伝説も伝えられています。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

天和3年(1683年)3月、放火の罪でお七は鈴ヶ森刑場で火刑に処されました。

その後、お七の遺体は密厳院に引き取られて埋葬されたと伝えられています。

お七の3回忌にあたる貞享2年(1685年)お七地藏が建立されました。

台石の刻銘によると刑死したお七が住んでいた小石川村の百万遍念仏講が造立し、三十二世の法印栄音が開眼したことがわかります。

またこの地蔵は、もと鈴が森にあったのが、一夜でここにとんで来たという伝説も伝えられています。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

東京の目黒の雅叙園前には、八百屋お七の井戸があります。

八百やの娘お七は、恋こがれた寺小姓吉三あいたさに自宅に放火し、鈴ヶ森で火刑にされた。

吉三はお七の火刑後僧侶となり、名を西運と改め明王院に入り、目黒不動と浅草観音の間、往復十里の道を念仏を唱えつつ隔夜一万日の行をなし遂げた。

明王院という寺院は、現在の目黒雅叙園エントランス付近から庭園に架け明治13年頃まであった。

この明王院境内の井戸で西運が念仏行に出かける前にお七の菩提を念じながら、水垢離をとったことから「お七の井戸」と言い伝えられている。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

八百やの娘お七は、恋こがれた寺小姓吉三あいたさに自宅に放火し、鈴ヶ森で火刑にされた。

吉三はお七の火刑後僧侶となり、名を西運と改め明王院に入り、目黒不動と浅草観音の間、往復十里の道を念仏を唱えつつ隔夜一万日の行をなし遂げた。

明王院という寺院は、現在の目黒雅叙園エントランス付近から庭園に架け明治13年頃まであった。

この明王院境内の井戸で西運が念仏行に出かける前にお七の菩提を念じながら、水垢離をとったことから「お七の井戸」と言い伝えられている。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m