前橋城跡

2015-06-30 | 城

前橋城は、群馬県の前橋台地北東縁に築かれた平城で、古くは厩橋城(まやばしじょう)と呼ばれ、また関東七名城の一つに数えられました。

明治4年(1871年)の廃藩置県により、前橋城本丸御殿に前橋県の県庁が置かれましたが、他の建屋は取り壊されました。

本丸跡地には、群馬県庁本庁舎、二の丸跡地には前橋市役所、三の丸跡地は前橋地方裁判所、前橋公園となり、遺構として、土塁、車橋門跡などが残されています。

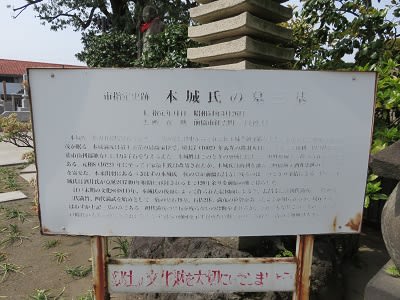

前橋城跡の解説

前橋は古くは厩橋と称し、東山道の群馬の駅(うまや)が近く、それが地名の起こりであるという。厩橋城が築かれたのは、十五世紀のこと、初代城主は箕輪城主長野氏の一族前橋長野左衛門尉方業(法号固山宗賢)とされている。以後長野氏らの厩橋衆が拠っていたが、天文二十一年(1552)小田原北条氏の勢力が上州に及び、永禄三年(1560)には、長尾景虎(上杉謙信)が厩橋城に進出して翌年小田原を攻撃し、関東奪回をはかった。

このあと上杉氏の家臣北条高広が厩橋城を守っていたが、その戦略的な要害が群雄争覇の理由とされ、上杉、北条、武田氏の間に攻防が繰り返された。

天正十年(1582)武田勝頼が敗死すると、織田信長の部将滝川一益が厩橋城に入り、関東管領を称した。しかし信長の急死によって、一益は本国に帰り、城は北条氏の手中に帰した。ついには、天正十八年(1590)4月、小田原討伐軍の浅野長政に攻められて落城した。

同8月に入国した徳川家康は、重臣平岩親吉を厩橋城三万三千石に封した。親吉は慶長六年(1601)甲府に移り、代わって川越から酒井重忠が入封、以後九代の間、酒井氏の藩政が続いた。四代忠清は大老となり、下馬将軍の名で知られる。

酒井氏治世時代の前橋城は城域十五万坪に及び、西に利根川の断崖を背とし、南東に延びる土塁と壕をめぐらしていた。本丸は西端にあって、ここに三層の天守閣があった。慶安二年(1649)五代忠挙の時、城下町は最も栄え公称を前橋と改めたが、その晩年は財政に苦しみ、寛延二年(1749)忠恭の時、姫路に転封となった。代わって姫路から松平朝矩が入封したが、酒井氏時代以降難題であった利根川の激流による城郭の破壊が進み、その修復に苦しんだ松平氏は、幕府に願って明和四年(1767)川越に移城した。

以後前橋城は廃され、領地は約百年の間、川越藩の分領として陣屋支配を受けることとなった。城主を失った城下町は衰え、領民は再三にわたって帰城を請願したが、幕末の城主直候ならびに直克の決断により、文久三年(1863)12月、幕府から再築の許可を得、慶応三年(1867)帰城が実現した。

この背景には、前橋領の特産生糸貿易の活況に寄せる藩政再建の願いと、生糸商人ら領民の莫大な献金、労力奉仕があった。しかしわずか半年で大政奉還となった。廃藩置県後、城郭は廃されたが御殿は残されて県庁舎となり、前橋の現在の繁栄をみている。碑文は、藩主松平直候ならびに直克の再築の功を偲んでこの碑を建てるとある。前橋城址碑の位置は、旧城三の丸東南隅の土居上に当たる。

碑の題額は、直克の長子松平直之氏、文は、修史局編修官のちの東京大学教授、貴族院議員になった重野安繹氏である。書の日下部東作氏は鳴鶴と号し、明治書道界の重鎮であった。 群馬県

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

明治4年(1871年)の廃藩置県により、前橋城本丸御殿に前橋県の県庁が置かれましたが、他の建屋は取り壊されました。

本丸跡地には、群馬県庁本庁舎、二の丸跡地には前橋市役所、三の丸跡地は前橋地方裁判所、前橋公園となり、遺構として、土塁、車橋門跡などが残されています。

前橋城跡の解説

前橋は古くは厩橋と称し、東山道の群馬の駅(うまや)が近く、それが地名の起こりであるという。厩橋城が築かれたのは、十五世紀のこと、初代城主は箕輪城主長野氏の一族前橋長野左衛門尉方業(法号固山宗賢)とされている。以後長野氏らの厩橋衆が拠っていたが、天文二十一年(1552)小田原北条氏の勢力が上州に及び、永禄三年(1560)には、長尾景虎(上杉謙信)が厩橋城に進出して翌年小田原を攻撃し、関東奪回をはかった。

このあと上杉氏の家臣北条高広が厩橋城を守っていたが、その戦略的な要害が群雄争覇の理由とされ、上杉、北条、武田氏の間に攻防が繰り返された。

天正十年(1582)武田勝頼が敗死すると、織田信長の部将滝川一益が厩橋城に入り、関東管領を称した。しかし信長の急死によって、一益は本国に帰り、城は北条氏の手中に帰した。ついには、天正十八年(1590)4月、小田原討伐軍の浅野長政に攻められて落城した。

同8月に入国した徳川家康は、重臣平岩親吉を厩橋城三万三千石に封した。親吉は慶長六年(1601)甲府に移り、代わって川越から酒井重忠が入封、以後九代の間、酒井氏の藩政が続いた。四代忠清は大老となり、下馬将軍の名で知られる。

酒井氏治世時代の前橋城は城域十五万坪に及び、西に利根川の断崖を背とし、南東に延びる土塁と壕をめぐらしていた。本丸は西端にあって、ここに三層の天守閣があった。慶安二年(1649)五代忠挙の時、城下町は最も栄え公称を前橋と改めたが、その晩年は財政に苦しみ、寛延二年(1749)忠恭の時、姫路に転封となった。代わって姫路から松平朝矩が入封したが、酒井氏時代以降難題であった利根川の激流による城郭の破壊が進み、その修復に苦しんだ松平氏は、幕府に願って明和四年(1767)川越に移城した。

以後前橋城は廃され、領地は約百年の間、川越藩の分領として陣屋支配を受けることとなった。城主を失った城下町は衰え、領民は再三にわたって帰城を請願したが、幕末の城主直候ならびに直克の決断により、文久三年(1863)12月、幕府から再築の許可を得、慶応三年(1867)帰城が実現した。

この背景には、前橋領の特産生糸貿易の活況に寄せる藩政再建の願いと、生糸商人ら領民の莫大な献金、労力奉仕があった。しかしわずか半年で大政奉還となった。廃藩置県後、城郭は廃されたが御殿は残されて県庁舎となり、前橋の現在の繁栄をみている。碑文は、藩主松平直候ならびに直克の再築の功を偲んでこの碑を建てるとある。前橋城址碑の位置は、旧城三の丸東南隅の土居上に当たる。

碑の題額は、直克の長子松平直之氏、文は、修史局編修官のちの東京大学教授、貴族院議員になった重野安繹氏である。書の日下部東作氏は鳴鶴と号し、明治書道界の重鎮であった。 群馬県

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m