検非違使は、京都の治安維持を担当した役職で、その後京都全般の行政を担当するようになりました。

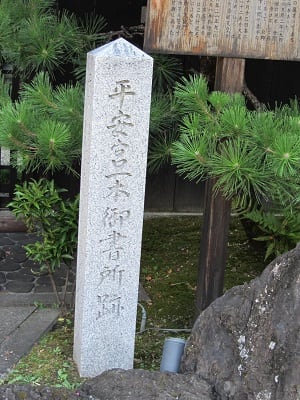

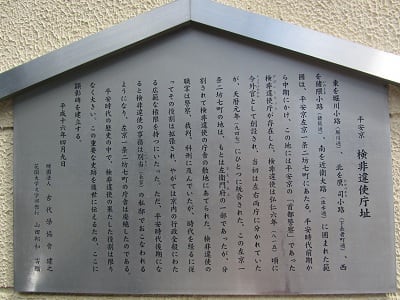

上京区葭屋町に平安宮 検非違使庁址の碑があります。

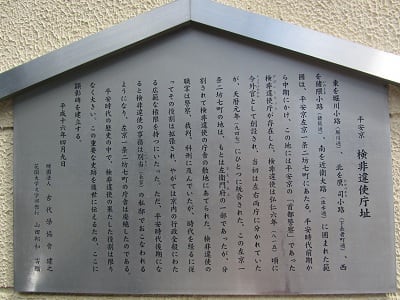

平安京 検非違使庁址

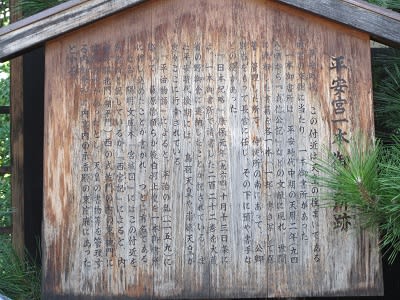

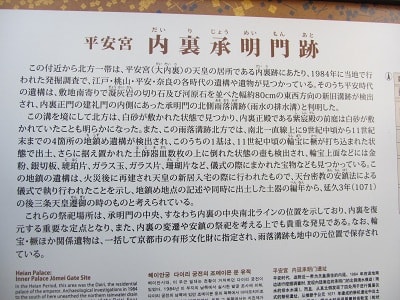

東を堀川小路(堀川通)、北を鷹司小路(下長者町通)、西を猪隈小路(猪熊通)、南を近衛大路(出水通)に囲まれた範囲は、平安京左京一条二坊七町にあたる。平安時代前期から中期にかけ、この地には平安京の「首都警察」であった検非違使庁が存在した。検非違使は弘仁六年(八一五)頃に令外官として創設され、当初は左右両庁に分かれていたが、天暦元年(九四七)にひとつに統合された。この左京一条二坊七町の地は、もとは左衛門府の一部であったが、分割されて検非違使の庁舎の敷地にあてられた。検非違使の職掌は警察、裁判、科刑に及んでいたが、時代を経るに従ってその役割は拡張され、やがては京内の行政全般にわたる広範な権限を持つにいたった。ただ、平安時代後期になると検非違使の事務は別当(長官)の私邸でおこなわれるようになり、左京一条二坊七町の庁舎は廃絶したのである。

平安時代の歴史の中で、検非違使の果たした役割は限りなく大きい。この重要な史跡を後世に伝えるため、ここに顕彰碑を建立する。

ブログランキングに参加しています(*^_^*)

応援よろしくお願いしますm(__)m

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

上京区葭屋町に平安宮 検非違使庁址の碑があります。

平安京 検非違使庁址

東を堀川小路(堀川通)、北を鷹司小路(下長者町通)、西を猪隈小路(猪熊通)、南を近衛大路(出水通)に囲まれた範囲は、平安京左京一条二坊七町にあたる。平安時代前期から中期にかけ、この地には平安京の「首都警察」であった検非違使庁が存在した。検非違使は弘仁六年(八一五)頃に令外官として創設され、当初は左右両庁に分かれていたが、天暦元年(九四七)にひとつに統合された。この左京一条二坊七町の地は、もとは左衛門府の一部であったが、分割されて検非違使の庁舎の敷地にあてられた。検非違使の職掌は警察、裁判、科刑に及んでいたが、時代を経るに従ってその役割は拡張され、やがては京内の行政全般にわたる広範な権限を持つにいたった。ただ、平安時代後期になると検非違使の事務は別当(長官)の私邸でおこなわれるようになり、左京一条二坊七町の庁舎は廃絶したのである。

平安時代の歴史の中で、検非違使の果たした役割は限りなく大きい。この重要な史跡を後世に伝えるため、ここに顕彰碑を建立する。

ブログランキングに参加しています(*^_^*)

応援よろしくお願いしますm(__)m

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ