御上神社(みかみじんじゃ)は、滋賀県野洲市にある神社です。

近江富士の別名もある三上山の山麓に鎮座し、三上山を神体山として祀る神社です。

武士の崇敬が篤く、源頼朝が建久元年(1190年)、足利尊氏が建武3年(1336年)、豊臣秀吉が天正14年(1586年)にそれぞれ神領を寄進しています。

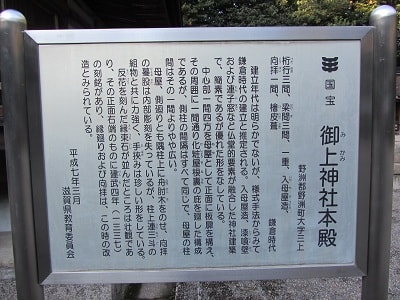

楼門(重要文化財)

御上神社

一、御鎮座地 滋賀県野洲市三上838

一、御祭神 天之御影神(天照大神の御孫)

一、由緒

当神社の社記によると、天之御影神は今から2千2百余年前の孝霊天皇6年6月18日三上山に御降臨になったので、神孫の御神祝等は三上山を神体山として鎮祭申上げた。

降って養老2年、勅命によって現在の地に社殿を造営して遷祀された。

爾来、朝野の崇敬あつく、清和天皇の御代に正一位、醍醐天皇の御代に明社大社、次に圓融天皇の御代には勅願所と定められ四海大平の祈願を行われた。

武家政治になっても、源頼朝を始め各武将も尊崇深く神領を寄進奉った。

明治9年郷社に、大正2年県社に、大正13年には官幣中社に御列格遊ばされたが、昭和22年2月宗教法人になり神社本庁所属の別表社となった。

一、御神徳

御祭神天之御影神は御神徳高く霊験あらたかで、忌火神、金工鍛冶神、産業神、開運悪魔除けの神として信仰され、当地方は昔から神体山三上山を中心に忌火郷、悠紀郷、むかで退治の神話で有名で、山麓からは24個の銅鐸が発掘され、5~6世紀 の古墳群が現存している。

一、主なる祭日

新年祭 2月17日

春季例大祭 5月第3日曜日

影向祭(山上祭) 旧6月18日

秋期古例祭(ずいき祭) 体育の日

神衣祭 忌火祭二の甲に近い土曜日もしくは日曜日

新嘗祭 11月23日

一、文化財

御本殿(国宝) 拝殿、楼門、若宮社(各国指定重文) 三宮(県指定)

狛犬(重文) 角力人形(県指定) ずいき祭(国指定重要無形文化財)

(案内板より)

三上山は藤原秀郷(俵藤太)のムカデ退治伝説の舞台です。

三上山のムカデ退治

朱雀天皇の御代に田原藤太秀郷という剛勇の者が、ある日瀬田の橋を渡ろうとすると大蛇が橋上に横たわっていたが、田原藤太秀郷は臆することなく大蛇を踏付け通りすぎた。

その晩大蛇は小男に化け、田原藤太秀郷の剛勇を褒め称え、『吾は竜宮に住む竜神であるが、三上山を七巻き半巻いている大ムカデに悩まされているから助けて欲しい』と頼んだ。

田原藤太秀郷は承諾し、瀬田の唐橋から矢を放ち、一矢は射損じた。二矢目は鏃に唾を付け放ち大ムカデを射止めた。

竜神は大層喜び、御礼として減ることのない米俵や使っても無くならない反物や宝物を贈った。この米俵から田原藤太秀郷の名前を俵藤太と改めた。

(御上神社HPより)

拝殿(重要文化財)

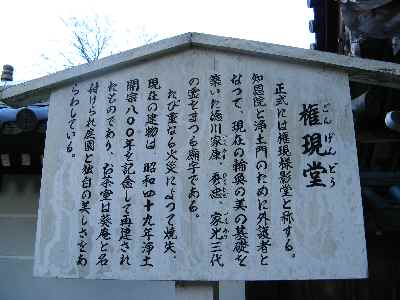

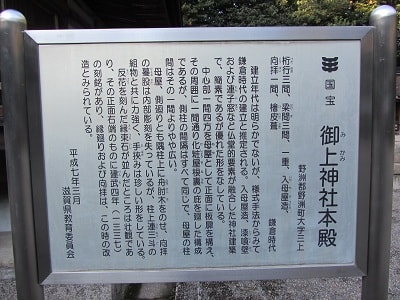

本殿(国宝)

約700年前のもので、神社・仏堂・御殿の3様式が合成された御上造とよばれる建築様式です。

三宮神社

本殿に向かって右手に鎮座。社殿は室町時代の作、一間社流造檜皮葺。滋賀県指定文化財。

若宮神社

本殿向かって左手に鎮座。社殿は鎌倉時代の作、一間社流造檜皮葺。国の重要文化財

ブログランキングに参加しています(*^_^*)

応援よろしくお願いしますm(__)m

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

近江富士の別名もある三上山の山麓に鎮座し、三上山を神体山として祀る神社です。

武士の崇敬が篤く、源頼朝が建久元年(1190年)、足利尊氏が建武3年(1336年)、豊臣秀吉が天正14年(1586年)にそれぞれ神領を寄進しています。

楼門(重要文化財)

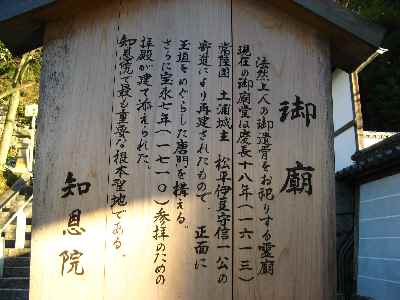

御上神社

一、御鎮座地 滋賀県野洲市三上838

一、御祭神 天之御影神(天照大神の御孫)

一、由緒

当神社の社記によると、天之御影神は今から2千2百余年前の孝霊天皇6年6月18日三上山に御降臨になったので、神孫の御神祝等は三上山を神体山として鎮祭申上げた。

降って養老2年、勅命によって現在の地に社殿を造営して遷祀された。

爾来、朝野の崇敬あつく、清和天皇の御代に正一位、醍醐天皇の御代に明社大社、次に圓融天皇の御代には勅願所と定められ四海大平の祈願を行われた。

武家政治になっても、源頼朝を始め各武将も尊崇深く神領を寄進奉った。

明治9年郷社に、大正2年県社に、大正13年には官幣中社に御列格遊ばされたが、昭和22年2月宗教法人になり神社本庁所属の別表社となった。

一、御神徳

御祭神天之御影神は御神徳高く霊験あらたかで、忌火神、金工鍛冶神、産業神、開運悪魔除けの神として信仰され、当地方は昔から神体山三上山を中心に忌火郷、悠紀郷、むかで退治の神話で有名で、山麓からは24個の銅鐸が発掘され、5~6世紀 の古墳群が現存している。

一、主なる祭日

新年祭 2月17日

春季例大祭 5月第3日曜日

影向祭(山上祭) 旧6月18日

秋期古例祭(ずいき祭) 体育の日

神衣祭 忌火祭二の甲に近い土曜日もしくは日曜日

新嘗祭 11月23日

一、文化財

御本殿(国宝) 拝殿、楼門、若宮社(各国指定重文) 三宮(県指定)

狛犬(重文) 角力人形(県指定) ずいき祭(国指定重要無形文化財)

(案内板より)

三上山は藤原秀郷(俵藤太)のムカデ退治伝説の舞台です。

三上山のムカデ退治

朱雀天皇の御代に田原藤太秀郷という剛勇の者が、ある日瀬田の橋を渡ろうとすると大蛇が橋上に横たわっていたが、田原藤太秀郷は臆することなく大蛇を踏付け通りすぎた。

その晩大蛇は小男に化け、田原藤太秀郷の剛勇を褒め称え、『吾は竜宮に住む竜神であるが、三上山を七巻き半巻いている大ムカデに悩まされているから助けて欲しい』と頼んだ。

田原藤太秀郷は承諾し、瀬田の唐橋から矢を放ち、一矢は射損じた。二矢目は鏃に唾を付け放ち大ムカデを射止めた。

竜神は大層喜び、御礼として減ることのない米俵や使っても無くならない反物や宝物を贈った。この米俵から田原藤太秀郷の名前を俵藤太と改めた。

(御上神社HPより)

拝殿(重要文化財)

本殿(国宝)

約700年前のもので、神社・仏堂・御殿の3様式が合成された御上造とよばれる建築様式です。

三宮神社

本殿に向かって右手に鎮座。社殿は室町時代の作、一間社流造檜皮葺。滋賀県指定文化財。

若宮神社

本殿向かって左手に鎮座。社殿は鎌倉時代の作、一間社流造檜皮葺。国の重要文化財

ブログランキングに参加しています(*^_^*)

応援よろしくお願いしますm(__)m

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ