弁慶の引き摺り鐘

俵藤太こと藤原秀郷がムカデ退治のお礼に琵琶湖の竜神から授かった鐘だと言われ、その後比叡山と三井寺の争いに際して、弁慶が奪って比叡山に引き摺り上げたが、鐘が「イノー」(「帰りたいよう」)と鳴ったので、弁慶が怒って谷底へ捨てたという伝承があります。(^_^;)

鐘の表面に見られる擦り傷やひびはその時のものだと。(@_@;)

しかし、史実では、この鐘は文永元年(1264年)の比叡山による三井寺焼き討ちの際に強奪され、後に返還されたものだそうです。

弁慶の汁鍋

こんな大きな鍋で?(@_@;)

一切経蔵(重文)

室町時代の建築で、毛利輝元の寄進により、慶長7年(1602年)、山口市の国清寺の経蔵を移築したもの。

三重塔(重文)

鎌倉時代末期から室町時代初期の建築。奈良県の比曽寺にあった塔を豊臣秀吉が伏見城に移築したものを、慶長6年(1601年)、徳川家康が再度移築させたもの。

この橋の付近で撮影されたようですね。

唐院灌頂堂(重文)

長日護摩堂

智証大師円珍が唐から帰国後、請来した経巻法具などを納めたところとされます。

観音堂

琵琶湖を望む高台に位置し、西国三十三箇所観音霊場の第14番札所として知られています。

観音堂は元禄2年(1689年)に再建されたもの。

毘沙門堂(重文)

観音堂の近くにある小堂。元和2年(1616年)の建立と伝えられています。

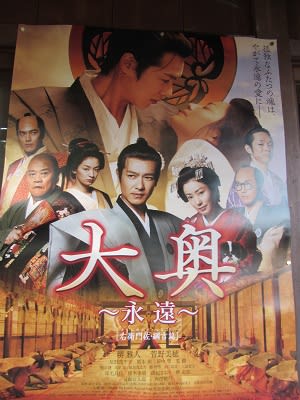

映画「大奥」のポスターが!

大奥もここで撮影されたのですね。

ブログランキングに参加しています(*^_^*)

応援よろしくお願いしますm(__)m

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ