教念寺から海蔵寺へ。

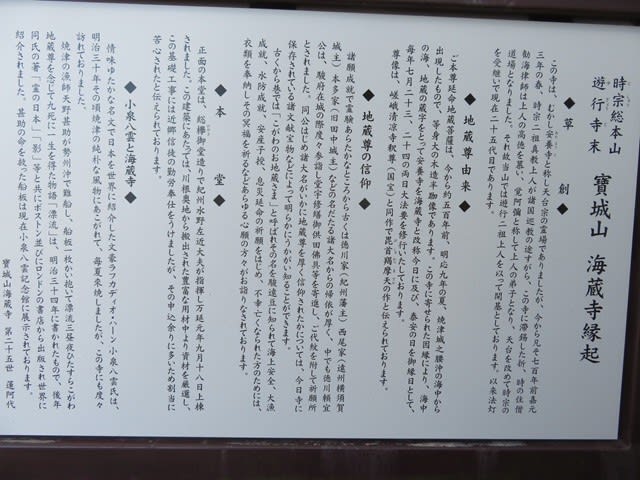

海蔵寺は創建当時は「宝城山安養寺」と言う天台宗の霊場でした。

海蔵寺八世呑龍上人の記した「金玉院海蔵寺地蔵尊縁起」によると、後白河天皇の勅願所であり、平安時代末期には国家安康を祈るための、国から指定された祈祷寺院だったそうです。

嘉元三年(1305年)、時宗を開いた一遍上人の弟子である二祖の真教上人に感化された安養寺の観海律師は、真教上人の弟子となり、天台宗だった安養寺を時宗に改宗しました。

「小川のお地蔵さん」とも呼ばれ、水難除けのお地蔵さんとしても親しまれてきました。

明応九年(1500年)、夏のことです。

城之腰村の漁師、吉平さんが網を引きあげようとすると、1メートルほどもある木のお地蔵さんが網にかかっていました。

びっくりした吉平さんは、急いで引きあげると、小さな仮のお堂を建てて、お地蔵さんをおまつりしました。

しばらくして村人の夢の中にお地蔵さんがあらわれて、

「私と縁がある安養寺に移してくれたなら、おまえたちを守ってやろう、願い事も叶えてやろう」

と言いました。

村人たちはこれを聞き、そのお地蔵さんを安養寺に運びました。

その後安養寺は、海からあがったお地蔵さんをおまつりしているので、海蔵寺と呼ばれるようになったのです。

この地方は、その昔、大雨のたびに大井川が氾濫し、田畑は大変な被害を受けていました。

そこでお地蔵さんに、なんとか大井川の氾濫を止めてほしいとお願いしました。

その為、このお地蔵さんは川除地蔵尊とも呼ばれています。(海蔵寺HPより)

徳川家康が鷹狩りの際に立ち寄ったのが縁で、家康や十男の徳川頼宣(駿府城主・紀州徳川家初代)から厚い信仰を受け、徳川家ゆかりの資料が多く残されているそうです。

徳川頼宣

小泉八雲の作品「漂流」にも海蔵寺が登場することから、こちらにも小泉八雲ゆかりの地の案内板があります。

1859(安政6)年、焼津港から讃岐へ向かう途中遭難した福寿丸で、ただ一人助かった天野甚助は一枚の板子にすがって2日2晩泳ぎ続けたといいます。甚助はその板子をいつもお助けを祈っている小川のお地蔵さま(海蔵寺)に奉納しました。八雲は焼津で天野甚助老人からこの体験談を聞き、「漂流」(『日本雑記』に所収)という作品を書き残しました。(焼津市HPより)

この板子は、現在は焼津小泉八雲記念館に展示してあるとのこと。