先日、犬山城へ行った帰り、名鉄小牧線で南に向かっていたら、間内駅を通過する際、車窓から鎧姿の武将の像が見えました。

その時、ふと「あれだ~!」と思いだし、降りる予定ではなかったのですが、途中下車してしまいました。

以前、浅井長政の子孫が移り住んだ場所に長政の像があるという話を耳にしたことがあったので。

こんな駅の近くにあるとは思いませんでしたが

小谷城落城後、織田信長の命により、長政の嫡男・万福丸は、秀吉によって殺されましたが、次男の万寿丸は、まだ赤児だったため、殺されず、後に出家させられたとも言われています。(万寿丸については諸説あり)

長政は側室・八重との間に七郎という男の子があり、八重は七郎を連れ、美濃に逃れたのですが、元禄元年(1592)七郎が20才の時にこの牛山村に移り住み、慶安3年(1650)この世を去りました。

その後も七郎の子孫が代々、間内駅横のこの地に住み、庄屋の家として幕末まで続きましたが、9代目・新七は大正2年(1913)故あって神奈川県藤沢市に転居したそうです。

この像は、牛山浅井家の子孫が、先祖の霊を慰め、元屋敷跡地(1447坪)に浅井長政の銅像を建立したもので、 この辺りが浅井家の屋敷跡です。

(屋敷跡の石碑に気づかず、撮り逃しました~)

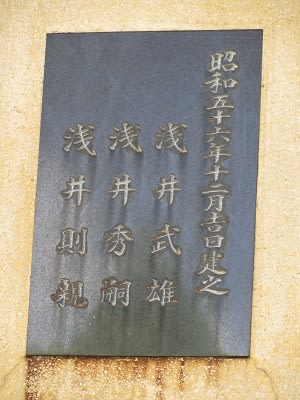

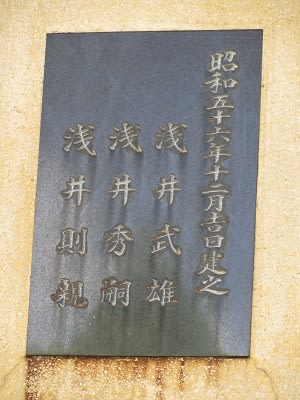

牛山浅井家

長政-七郎-七蔵-弥蔵-新四郎-常右門-新左エ門-新四郎-新左エ門-新七-十代嗣-武雄

この地で、浅井家の血筋を絶やすことなく、受け継がれていったのですね。

しかし、この長政像、見慣れた肖像画のイメージとはずいぶん違うな~

その時、ふと「あれだ~!」と思いだし、降りる予定ではなかったのですが、途中下車してしまいました。

以前、浅井長政の子孫が移り住んだ場所に長政の像があるという話を耳にしたことがあったので。

こんな駅の近くにあるとは思いませんでしたが

小谷城落城後、織田信長の命により、長政の嫡男・万福丸は、秀吉によって殺されましたが、次男の万寿丸は、まだ赤児だったため、殺されず、後に出家させられたとも言われています。(万寿丸については諸説あり)

長政は側室・八重との間に七郎という男の子があり、八重は七郎を連れ、美濃に逃れたのですが、元禄元年(1592)七郎が20才の時にこの牛山村に移り住み、慶安3年(1650)この世を去りました。

その後も七郎の子孫が代々、間内駅横のこの地に住み、庄屋の家として幕末まで続きましたが、9代目・新七は大正2年(1913)故あって神奈川県藤沢市に転居したそうです。

この像は、牛山浅井家の子孫が、先祖の霊を慰め、元屋敷跡地(1447坪)に浅井長政の銅像を建立したもので、 この辺りが浅井家の屋敷跡です。

(屋敷跡の石碑に気づかず、撮り逃しました~)

牛山浅井家

長政-七郎-七蔵-弥蔵-新四郎-常右門-新左エ門-新四郎-新左エ門-新七-十代嗣-武雄

この地で、浅井家の血筋を絶やすことなく、受け継がれていったのですね。

しかし、この長政像、見慣れた肖像画のイメージとはずいぶん違うな~

彦根の長久寺は、1041年(長久2年)後三条天皇の皇后の祈願所として創建されました。

創建時より寺勢は大いに振るい、比叡山延暦寺を凌ぐほどの勢力でしたが、1510年(永平7年)に、六角・京極両氏の兵火により大打撃を受け、さらに1571年(元亀2年)、信長の比叡山焼き討ちの際、堂塔伽藍を焼き尽くされてしまいました。

その後、彦根藩主となった井伊氏は後水尾天皇の勅を奉じて、普門山常心院の山号院号を賜り、徳川将軍家の助力も受けながら、長久寺の再建に努めました。

本堂は井伊家家老の庵原主税助朝真の寄進により再建されました。

寺宝として「番町皿屋敷」のお菊が所有していたと伝わる6枚の皿と、お菊慰霊供養寄進帳を所蔵しています。 お皿の常設展示はされていません。事前に電話予約が必要だそうです。

境内には、源頼朝手植えと伝わる梅があります。

創建時より寺勢は大いに振るい、比叡山延暦寺を凌ぐほどの勢力でしたが、1510年(永平7年)に、六角・京極両氏の兵火により大打撃を受け、さらに1571年(元亀2年)、信長の比叡山焼き討ちの際、堂塔伽藍を焼き尽くされてしまいました。

その後、彦根藩主となった井伊氏は後水尾天皇の勅を奉じて、普門山常心院の山号院号を賜り、徳川将軍家の助力も受けながら、長久寺の再建に努めました。

本堂は井伊家家老の庵原主税助朝真の寄進により再建されました。

寺宝として「番町皿屋敷」のお菊が所有していたと伝わる6枚の皿と、お菊慰霊供養寄進帳を所蔵しています。 お皿の常設展示はされていません。事前に電話予約が必要だそうです。

境内には、源頼朝手植えと伝わる梅があります。

1620年(元和6年)彦根2代藩主・井伊直孝が、上野国北野寺の鎮守社である天満宮の分霊を勧請したのが始まりと伝えられています。

社殿は、北野天満宮とよく似た造りで、撫で牛もあります。

ご祭神は菅原道真公。学問・文筆の神様として崇められ、道真公をお祀りする滋賀県内唯一の旧県社です。

また境内には白山神社、金比羅神、彦根えびす神社も祀られています。

隣接する北野寺は、1849年(嘉永2年)異国船来航の折り、井伊直弼の命で祈祷を行うなど、江戸時代、井伊家の祈願寺となり、神仏習合の形態をとっていましたが、明治の神仏分離令により北野寺と北野神社に分かれました。

1月には「彦根十日ゑびす祭」が行われます。

社殿は、北野天満宮とよく似た造りで、撫で牛もあります。

ご祭神は菅原道真公。学問・文筆の神様として崇められ、道真公をお祀りする滋賀県内唯一の旧県社です。

また境内には白山神社、金比羅神、彦根えびす神社も祀られています。

隣接する北野寺は、1849年(嘉永2年)異国船来航の折り、井伊直弼の命で祈祷を行うなど、江戸時代、井伊家の祈願寺となり、神仏習合の形態をとっていましたが、明治の神仏分離令により北野寺と北野神社に分かれました。

1月には「彦根十日ゑびす祭」が行われます。

JR目黒駅を出て、目黒通りを歩くと、誕生八幡神社(品川区)があります。

「誕生」と名のつく神社は初めて見ました。

その由来とは・・・

誕生八幡神社は太田道灌が夫人の懐妊の際、安産を祈願し、筑前国(福岡県)宇佐八幡を勧請したものが当社の始まりと伝えられています。無事に男の子が無事誕生したことから誕生八幡と呼ばれ、安産の守り神とされていて、安産の腹帯が授与されています。(品川区の文化財より)

誕生八幡神社の鳥居をくぐって階段を登ると、左側に小さな社殿があります。

この社殿は「重箱稲荷」と呼ばれています。昔、重箱稲荷はこの近くの六軒茶屋町(現在の上大崎二丁目)にありましたが、明治四十二年に誕生八幡神社へ移されました。

重箱稲荷の由来

徳川三代将軍家光がこの辺りに鷹狩り来た時、鷹が逃げてしまった。

家光は弁当が入った重箱を社前に供え、鷹が戻るようにと祈ったところ無事戻ってきたと伝えられている。

(しながわ百科より)

重箱稲荷には次のようなお話が伝えられています。

三代将軍徳川家光がこのあたりへタカ狩りに訪れた時のことです。

「獲物をつかまえるなら今じゃ!」。将軍がそう思ったとき、大空高くタカが放たれました。しかし、どうしたことか、タカは獲物には見向きもせず、はるかかなたに飛んで消えてしまいました。「どこへ行ってしまったのじゃ……?」。将軍も家来の武士たちも、途方にくれてしまいました。タカがいなくなってしまっては、どうにも狩をすることはできません。

がっかりしていたところ、将軍は道ばたにひっそりと建つ小さな稲荷神社を見てハッとひらめきました。持ってきた重箱のお弁当を稲荷社におそなえしようと考えたのです。「タカよ、戻ってまいれ……」。将軍がいっしょうけんめいお祈りしていると、不思議なことにタカがどこからともなく戻ってきたのです。とても喜んだ将軍は「狩りを続けるぞ!」と帰ってきたタカを連れ、再び出かけて行きました。

この重箱はそのまま社殿にそなえられ、稲荷社の宝として大切に守られました。このことから「重箱稲荷」という名前で呼ばれるようになりました。

その後、この重箱は重箱稲荷社を管理していた徳蔵寺におさめられましたが、嘉永三年(1850)の大火事で徳蔵寺とともに焼けてしまったといわれています。(「広報しながわ」より)

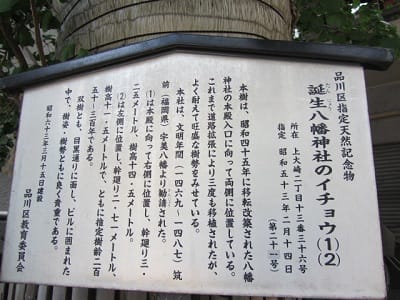

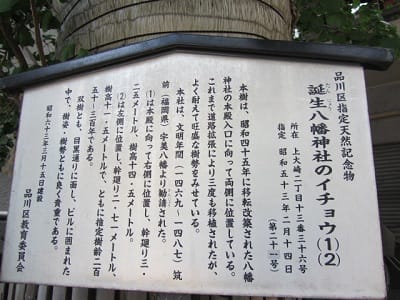

鳥居の後ろに、品川区指定天然記念物のイチョウが立っています。

誕生八幡神社のイチョウ

この2本の木は、昭和45年(1970)道路の拡張のため、神社の移転改築で現在地に移植され、切り詰められたが、以前と合わせて3度の移植にも耐え、旺盛な勢いを見せている。向かって右側の(21号)は、幹囲3m25cm、樹高14m50cm、向かって左側の(22号)は、幹囲2m71cm、樹高11m50cm、樹齢はいずれも250~300年。

9月中旬に行われる「目黒のさんま祭り」はこの神社を中心として行われています。

「誕生」と名のつく神社は初めて見ました。

その由来とは・・・

誕生八幡神社は太田道灌が夫人の懐妊の際、安産を祈願し、筑前国(福岡県)宇佐八幡を勧請したものが当社の始まりと伝えられています。無事に男の子が無事誕生したことから誕生八幡と呼ばれ、安産の守り神とされていて、安産の腹帯が授与されています。(品川区の文化財より)

誕生八幡神社の鳥居をくぐって階段を登ると、左側に小さな社殿があります。

この社殿は「重箱稲荷」と呼ばれています。昔、重箱稲荷はこの近くの六軒茶屋町(現在の上大崎二丁目)にありましたが、明治四十二年に誕生八幡神社へ移されました。

重箱稲荷の由来

徳川三代将軍家光がこの辺りに鷹狩り来た時、鷹が逃げてしまった。

家光は弁当が入った重箱を社前に供え、鷹が戻るようにと祈ったところ無事戻ってきたと伝えられている。

(しながわ百科より)

重箱稲荷には次のようなお話が伝えられています。

三代将軍徳川家光がこのあたりへタカ狩りに訪れた時のことです。

「獲物をつかまえるなら今じゃ!」。将軍がそう思ったとき、大空高くタカが放たれました。しかし、どうしたことか、タカは獲物には見向きもせず、はるかかなたに飛んで消えてしまいました。「どこへ行ってしまったのじゃ……?」。将軍も家来の武士たちも、途方にくれてしまいました。タカがいなくなってしまっては、どうにも狩をすることはできません。

がっかりしていたところ、将軍は道ばたにひっそりと建つ小さな稲荷神社を見てハッとひらめきました。持ってきた重箱のお弁当を稲荷社におそなえしようと考えたのです。「タカよ、戻ってまいれ……」。将軍がいっしょうけんめいお祈りしていると、不思議なことにタカがどこからともなく戻ってきたのです。とても喜んだ将軍は「狩りを続けるぞ!」と帰ってきたタカを連れ、再び出かけて行きました。

この重箱はそのまま社殿にそなえられ、稲荷社の宝として大切に守られました。このことから「重箱稲荷」という名前で呼ばれるようになりました。

その後、この重箱は重箱稲荷社を管理していた徳蔵寺におさめられましたが、嘉永三年(1850)の大火事で徳蔵寺とともに焼けてしまったといわれています。(「広報しながわ」より)

鳥居の後ろに、品川区指定天然記念物のイチョウが立っています。

誕生八幡神社のイチョウ

この2本の木は、昭和45年(1970)道路の拡張のため、神社の移転改築で現在地に移植され、切り詰められたが、以前と合わせて3度の移植にも耐え、旺盛な勢いを見せている。向かって右側の(21号)は、幹囲3m25cm、樹高14m50cm、向かって左側の(22号)は、幹囲2m71cm、樹高11m50cm、樹齢はいずれも250~300年。

9月中旬に行われる「目黒のさんま祭り」はこの神社を中心として行われています。