静岡県焼津市の石脇浅間神社前に、注連縄をしてある大きな石が二つあります。

徳川家康が、この石に旗を立てたことから、旗掛石と呼ばれています。(家康の時代より、もっと昔から有名であったとも)

石脇の原川新三郎は、天正9年(1581)の頃から家康に従って親交を深めたとされ、天正10年(1582)、家康が武田軍のいる花沢城や田中城を攻めた際、新三郎の家を本陣とし、この旗掛石の神に戦勝を祈願しました。

二年後の戦いでは、家康は新三郎に対して、村の15歳から60歳までの男子一人残らず集めるように命じ、集まった人は千人ほどだったといいます。

その後、天下を統一した家康は、二代将軍に職を譲り、駿府に住みました。

そして、しばしば原川家を訪れ、原川家の門前の大きな石に旗を立てて、その力を示したといいます。

また、家康が馬を繋いでおいた松は「駒つなぎの松」と呼ばれています。

江戸時代には、原川家の屋敷の一方に堀の跡があり、外門から中門を通って家の裏までは五百メートルもあったということからも、かなり大きな敷地を持っていたのでしょう。浅間神社も原川家の屋敷地の一角だったのではないかと考えられています。

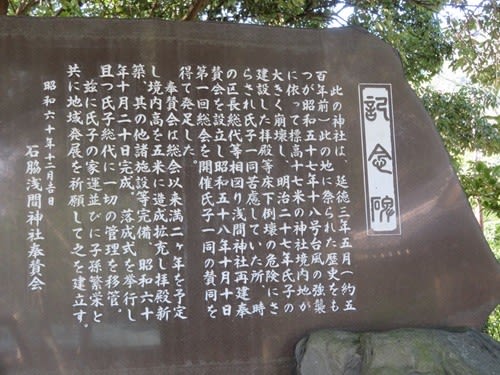

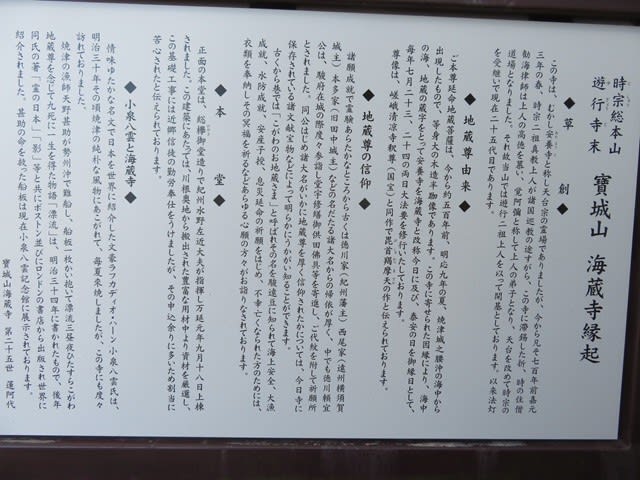

石脇浅間神社本殿

旗掛石の脇の小山に祀られたこの神社は、原川家が故郷の遠州原川村(現・掛川市)から勧請したもので、元々は屋敷神でした。

これを石脇の人たちが村の守り神として一緒にお祀りしたいということになり、地域の神社になったそうです。