では、薬王寺の境内を散策してみましょう。

鐘楼

祈珠之塚と叶水(かのうすい)

さしのべさんは、この祈珠之塚の後ろ側にあるのですが、写っていませんでした(:_;)

さしのべさん(本名 毒消し薬王菩薩)

下さる菩薩様です。

【縁起】

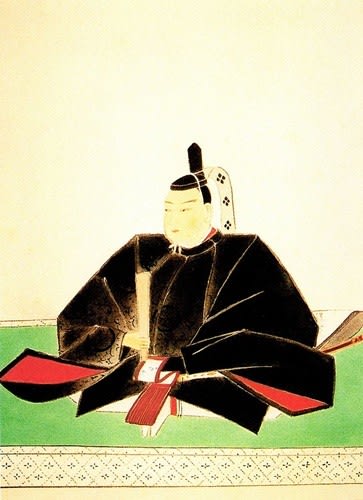

徳川忠長公の奥方の寄進により三千坪の敷地を擁し、一般民衆が参詣できない格式の高い

お寺でしたが、当時その一隅に誰もがお参りできる、手を長く伸ばし足をつま先立て薬壷を

持った、毒消し薬王菩薩様がおわしまし、「さしのべさん」と呼ばれて一般民衆の信仰を集め、

一説には「薬王寺」という寺名の縁起となったとも言い伝えられています。

焼き、更にのち自身の両ひじを燃やす苦行をし、法華経の行者の守護を誓われた民衆救済の

菩謹様です。

叶うと言われます。皆様の悩みや願いを(きかのう『鬼叶う』)紙にしたため、日頃の反省と

ともにさしのべさんの手に触れ合わせたあと叶水にお納めください。

ことから、悲願成就の道が開けるのです。

湧き水は霊験あらたかと評判になり、民衆が挙って汲みに来たとの言い伝えがあります。」

いた風習が日本各地にありました。

する為建立された念珠供養塔です。

鎌倉ならではの「やぐら」もあります。

階段を上ると、小高いところには観音堂があります。

観音堂