泉岳寺の赤穂義士の墓所に向かいます。

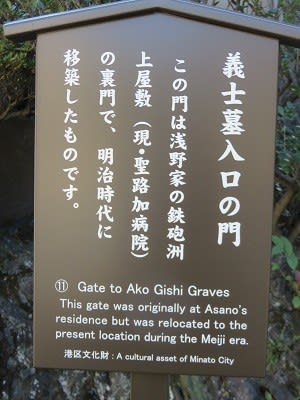

義士墓入口の門

この門は浅野家の鉄砲州上屋敷(現・聖路加病院)の裏門で、明治時代に移築したものです。

赤穂藩主・浅野長矩の夫人・阿くり(瑤泉院)の墓

瑤泉院(ようぜんいん、延宝2年(1674年) - 正徳4年6月3日(1714年7月14日)、生年については異説も)は、江戸時代中期の女性。赤穂事件で知られる赤穂藩主浅野長矩の妻。名は阿久里(あぐり/おくり)、阿久理・阿久利とも。

初代備後国三次藩主の浅野長治の三女。父の死後、その跡を継いだ浅野長照の養女となった。母は浅野長重(浅野長矩の曽祖父)の娘。はじめ尚姫と名づけられたが、のちに栗姫、阿久里姫と改名した。三次藩士の落合勝信がお付きの用人として付けられ、彼女の養育に当たった。

生まれてすぐに播磨国赤穂藩主・浅野長矩との縁組が進められ、延宝5年9月(1677年10月)に婚約が成立、延宝6年4月9日(1678年5月29日)には婚儀に備えて長矩の屋敷へ移った。天和3年正月(1683年2月)に婚儀が執り行われて同年4月9日(5月5日)に正式に長矩室となった。子には恵まれず元禄8年12月(1696年1月)に長矩の弟浅野長広を養子としていた。

しかし元禄14年3月14日(1701年4月21日)、長矩が江戸城殿中で高家肝煎・吉良義央(上野介)に刃傷に及ぶと、殿中抜刀の罪により即日切腹、赤穂藩は改易となる。阿久里は16日には赤坂にある実家の三次浅野家下屋敷に引き取られ、落飾して夫の菩提を弔った。

元赤穂藩家老の大石良雄らが吉良邸討ち入りを決定すると、瑤泉院は自身の化粧料である赤穂の塩田から上がった運上銀を大石に託し、彼らの生活を陰ながら支えた。吉良を討ち取り後幕命により切腹となった赤穂浪士の遺児たちのうち、伊豆大島へ流された吉田伝内・間瀬定八・中村忠三郎・村松政右衛門の赦免運動にも尽力し、宝永3年8月(1706年9月)将軍家綱の二十七回忌の機に前年に病死した間瀬を除く3名の恩赦を実現させた。

正徳4年(1714年)、三次浅野家下屋敷で死去。享年41。夫と同じ江戸高輪泉岳寺に葬られた。戒名は瑤泉院殿良瑩正燈大姉。生まれ故郷の三次の鳳源寺に、瑤泉院を供養した五輪の遺髪塔がある。 (Wikipediaより)