小國神社は、静岡県周智郡森町に鎮座する神社で、大己貴命 を祭神としています。

欽明天皇の16年(555)2月18日、現在地より6kmほど離れた本宮山に神霊が示現したので、勅命によりそこに社殿が造営されたとされています。

皇族や武将の信仰が篤く、遠江国一宮として崇敬を受けました。

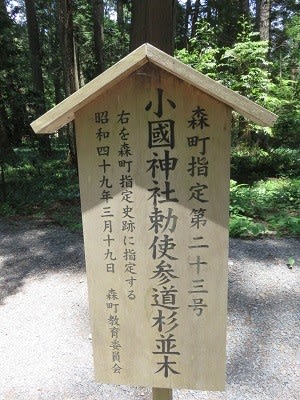

境内には、今も勅使参道が往時のまま残っており、その両側には、樹齢数百年といわれるスギの大樹がそびえ立っています。

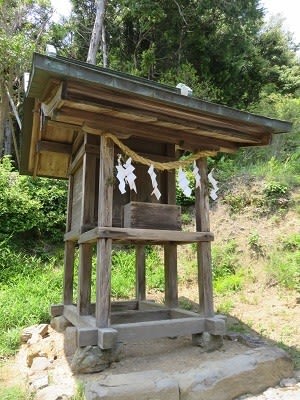

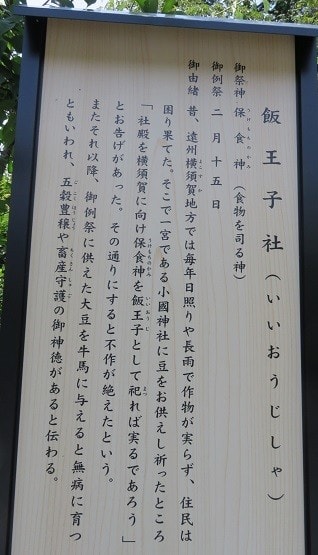

飯王子社

昔、遠州横須賀の地方に毎年旱天長雨の為、五穀稔らず住民こぞって一宮様に詣で祈り、豆を捧げしところ、村長の霊夢に「端殿を横須賀の方に向け、保食神を飯王子社と称へ奉らば五穀みのらむ」との神託により社殿を横須賀の方に向け祭り、以来此の地に不作絶へたと言はれ、また、2月15日の祭りに上げた大豆を馬や牛に与えれば災なく無病に育つと伝えられています。(小國神社HPより)

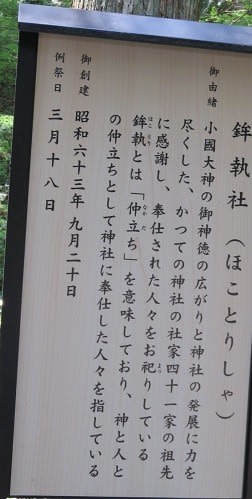

鉾執社

小國大神の御神徳の広がりと神社の発展に力を尽くした、かつての神社の社家41代家の祖先に感謝し、奉仕された人々をお祀りしています。