瑞輪寺の墓地には、江戸水道の開設者である大久保主水の墓があります。

大久保主水墓(都旧跡)

台東区谷中4丁目2番5号 瑞輪寺

名は忠行、または藤五郎と称す。三河国の武士で、徳川家康に仕え三百石を給されていた。一向一揆のときに足を負傷してから戦列に加われず、餅菓子を作る特技を生かし、以降、家康に菓子を献じたという。天正18年(1590)家康は江戸に入り町づくりを始める。用水事業を命ぜられた忠行は、武蔵野最大の湧水地である井の頭池、善福寺池を源に、それぞれの池から流れる河流を利用して、江戸城ならびに市中の引水に成功した。これを神田上水といい、江戸の水道の始まりであり、また我が国水道のさきがけであった。この功により、家康から「主水」の名を賜り、水は濁らざるを尊しとして「モント」と読むべしと言ったという。以来、子孫は代々主水と称し、幕府用達の菓子司を務めた。元和3年(1617)没。なお、墓への通路脇にある八角形の井戸「大久保主水忠記の井戸」は、天保6年(1835)十代目忠記が、忠行の業績を顕彰したものである。平成23年に台東区有形文化財として台東区区民文化財台帳に登載された。

平成27年3月

台東区教育委員会

また、大沼枕山の墓もあるそうですが、見逃してしまったので、台東区HPより画像をお借りします。

大沼枕山の墓の画像(台東区HPより)

大沼枕山の墓の画像(台東区HPより)

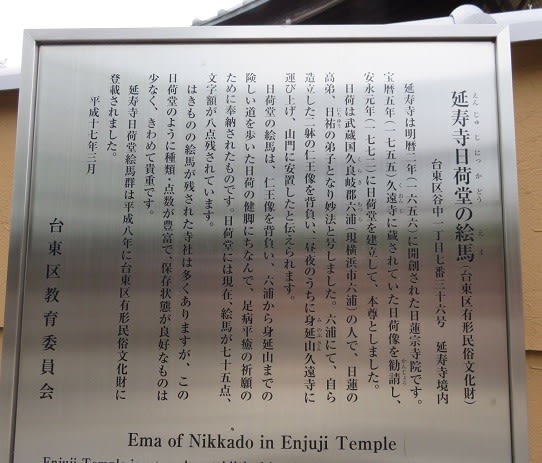

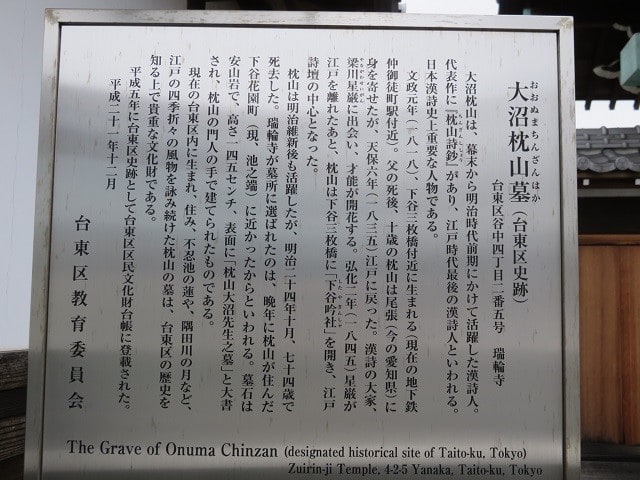

大沼枕山墓(台東区史跡)

台東区谷中4丁目2番5号 瑞輪寺

大沼枕山は、幕末から明治時代前期にかけて活躍した漢詩人。代表作に『枕山詩鈔』があり、江戸時代最後の漢詩人といわれる。日本漢詩史上重要な人物である。文政元年(1818)、下谷三枚橋付近に生まれる(現在の地下鉄仲御徒町駅付近)。父の死後、10歳の枕山は尾張(今の愛知県)に身を寄せたが、天保6年(1835)江戸に戻った。漢詩の大家、梁川星厳に出会い、才能が開花する。弘化2年(1845)星厳が江戸を離れたあと、枕山は下谷三枚橋に「下谷吟社」を開き、江戸詩壇の中心となった。枕山は明治維新後も活躍したが、明治24年10月、74歳で死去した。瑞輪寺が墓所に選ばれたのは、晩年に枕山が住んだ下谷花園町(現、池之端)に近かったからといわれる。墓石は安山岩で、高さ145センチ、表面に「枕山大沼先生之墓」と大書され、枕山の門人の手で建てられたものである。現在の台東区内に生まれ、住み、不忍池の蓮や、隅田川の月など、江戸の四季折々の風物を詠み続けた枕山の墓は、台東区の歴史を知る上で貴重な文化財である。平成5年に台東区史跡として台東区区民文化財台帳に登載された。

平成21年12月

台東区教育委員会

鐘楼堂

元禄年間(1700年頃)徳川三代将軍・徳川家光の寄進により建立されました。