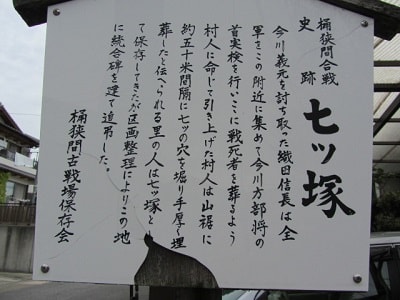

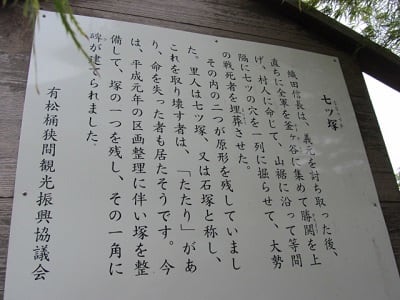

七ツ塚(ななつづか)は、名古屋市緑区桶狭間北2丁目にある史跡です。

勝利を収めた織田信長は、全軍を釜ヶ谷あたりに集め、勝どきをあげ、村人に命じてこのあたりに七つの穴を等間隔に掘らせ、大量の戦死者を埋葬させたといいます。

桶狭間の戦いでの戦死者は、両軍合わせて、約3,500名と言われており、古戦場まつりの万灯会では、3,500本のローソクを灯して供養するそうです。

また、この塚を取り崩したりすると「たたり」があると言われ、命を失った人もいると伝えられています。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

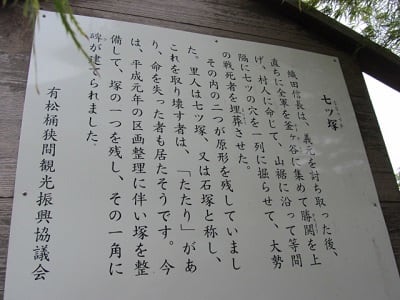

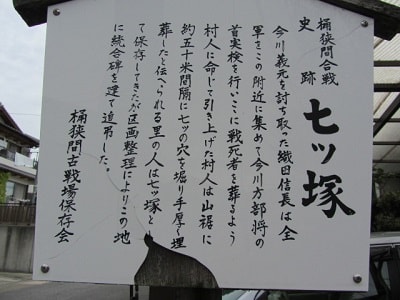

勝利を収めた織田信長は、全軍を釜ヶ谷あたりに集め、勝どきをあげ、村人に命じてこのあたりに七つの穴を等間隔に掘らせ、大量の戦死者を埋葬させたといいます。

桶狭間の戦いでの戦死者は、両軍合わせて、約3,500名と言われており、古戦場まつりの万灯会では、3,500本のローソクを灯して供養するそうです。

また、この塚を取り崩したりすると「たたり」があると言われ、命を失った人もいると伝えられています。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m