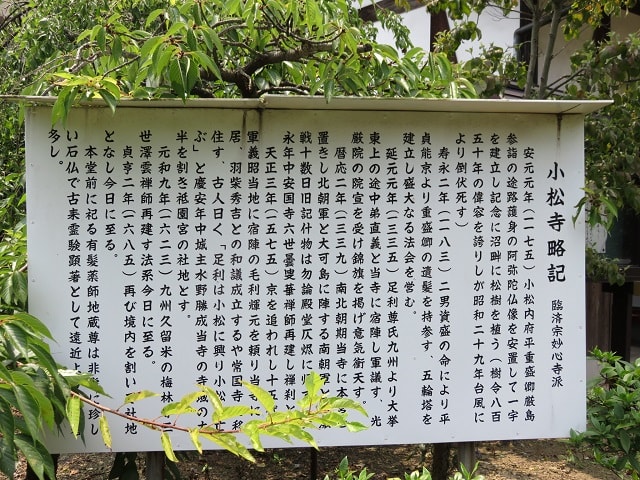

小松寺は、1175(安元元)年に、平清盛の長男・平重盛が、厳島神社へ参拝する途中、静観寺の境内に、旅の無事を祈る阿弥陀仏像とお堂を建立したのが、小松寺の始まりとされています。

境内には、重盛が植えたという巨大な松がありましたが、1954(昭和29)年の台風で倒壊し、

枯死してしまったそうです。

足利尊氏・直義兄弟、足利義昭、朝鮮通信使などともゆかりのあるお寺です。

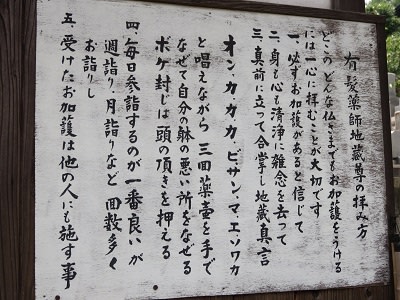

有髪薬師地蔵尊

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

境内には、重盛が植えたという巨大な松がありましたが、1954(昭和29)年の台風で倒壊し、

枯死してしまったそうです。

足利尊氏・直義兄弟、足利義昭、朝鮮通信使などともゆかりのあるお寺です。

有髪薬師地蔵尊

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

(Wikipediaより)

(Wikipediaより)