教証寺

2015-05-23 | 仏閣

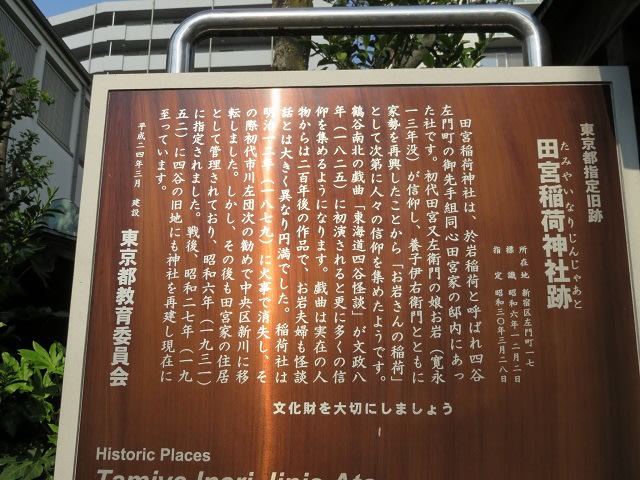

東京メトロ湯島駅から歩いて数分のところにある教証寺は、徳川忠長に嫁いだ教証院殿(長姫)が、その子息久遠寿院殿に従って、上野下のこの地に教証院と号して起立し、教証院殿の25回忌の寛文7年(1667年)に教証寺と改めたと伝えられてます。(PORTAL TOKYOより)

墓地には、江戸時代中期の歌人・柳瀬美仲(1685~1740)の墓があり、都の史跡に指定されています。

美仲は、浜松に生まれ、京都で詠歌を武者小路実隠の門に学び、のちに江戸に出て和歌を教授しました。

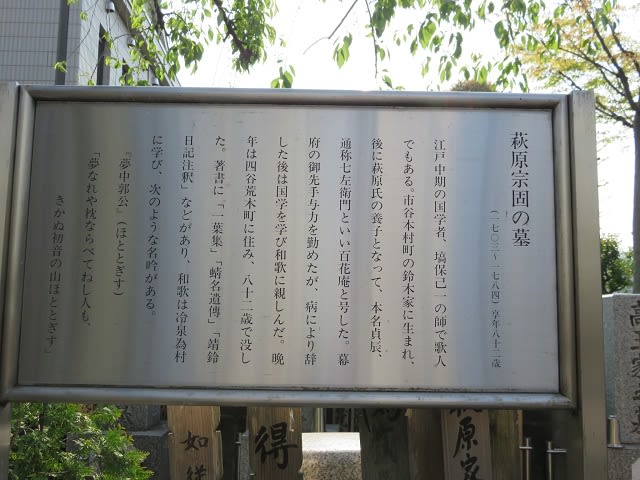

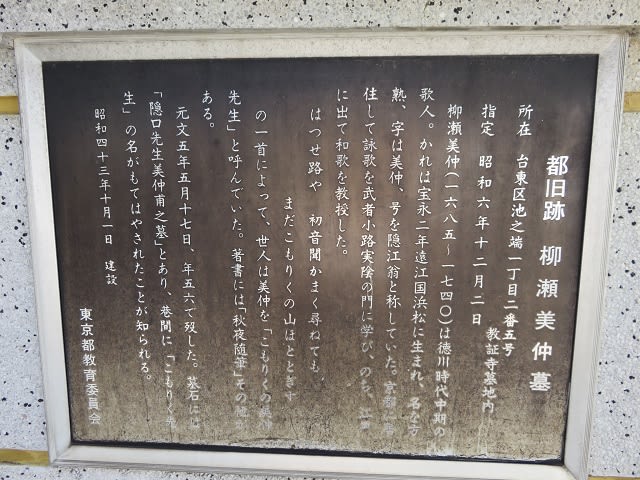

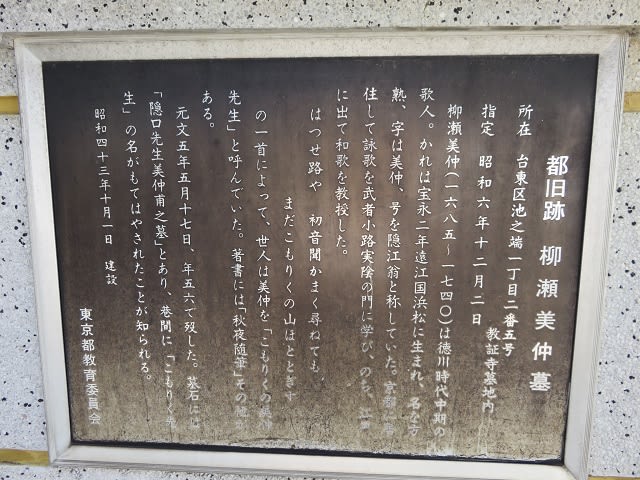

柳瀬美仲墓(やなせびちゅうはか)

池之端一丁目二番五号 教証寺

柳瀬美仲(一六八五~一七四〇)は徳川時代中期の歌人。宝永二年遠江国浜松に生まれ、名を方熟、字は美仲、号を隠江翁と称していた。京都に居住して詠歌を武者小路実陰の門に学び、後、江戸に出て和歌を教授した。

はつせ路や 初音聞かまく尋ねても まだこもりくの山ほととぎす

の一首によって、世人は美仲を「こもりくの美仲先生」と呼んでいた。著書には『秋夜随筆』その他がある。元文五年五月十七日、年五十六で歿した。墓石には「隠口先生美仲甫之墓」とあり、巷間に「こもりく先生」の名がもてはやされたことが知られる。(東京都教育委員会)

こちらも偶然通りかかったお寺です。

ふと、案内板の「浜松生まれ」というところに目が留まり、境内に入ってみました。

美仲さんのお墓の場所はわかりませんでしたが、後で調べたところ、墓石には「隠口先生美仲甫之墓」と刻まれているそうです。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

墓地には、江戸時代中期の歌人・柳瀬美仲(1685~1740)の墓があり、都の史跡に指定されています。

美仲は、浜松に生まれ、京都で詠歌を武者小路実隠の門に学び、のちに江戸に出て和歌を教授しました。

柳瀬美仲墓(やなせびちゅうはか)

池之端一丁目二番五号 教証寺

柳瀬美仲(一六八五~一七四〇)は徳川時代中期の歌人。宝永二年遠江国浜松に生まれ、名を方熟、字は美仲、号を隠江翁と称していた。京都に居住して詠歌を武者小路実陰の門に学び、後、江戸に出て和歌を教授した。

はつせ路や 初音聞かまく尋ねても まだこもりくの山ほととぎす

の一首によって、世人は美仲を「こもりくの美仲先生」と呼んでいた。著書には『秋夜随筆』その他がある。元文五年五月十七日、年五十六で歿した。墓石には「隠口先生美仲甫之墓」とあり、巷間に「こもりく先生」の名がもてはやされたことが知られる。(東京都教育委員会)

こちらも偶然通りかかったお寺です。

ふと、案内板の「浜松生まれ」というところに目が留まり、境内に入ってみました。

美仲さんのお墓の場所はわかりませんでしたが、後で調べたところ、墓石には「隠口先生美仲甫之墓」と刻まれているそうです。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m