岡崎の滝山寺は1300年前に開かれた古刹で、天武天皇の勅願により薬師如来を祀り、吉祥寺と名乗ったのが始まりとされています。山号を「吉祥陀羅尼山」、院号を「薬樹王院」といい、熱田大宮司家、源頼朝の鎌倉幕府、歴代の足利氏、徳川家の恩恵を受けてきました。岡崎市最古の和様建築物である三門、本堂ともに国の重要文化財です。

三門

(三門の画像:Wikipediaより)

本堂

貞応元年(1222年)三河の地頭で清和源氏の流れをくむ足利義氏が額田郡碧海の庄、吉良の東条・西条の住人に命じて五間四方の本堂を建設。 現在の本堂は、明治43年頃に解体・大修理をしたもの。寺宝の聖観音・梵天・帝釈天三尊像は、鎌倉時代の第1の仏師運慶・湛慶父子の作として、昭和56年に国の重要文化財に指定されました。聖観音像は源頼朝の等身大で、仏身に御髪と御歯が納められています。

本坊

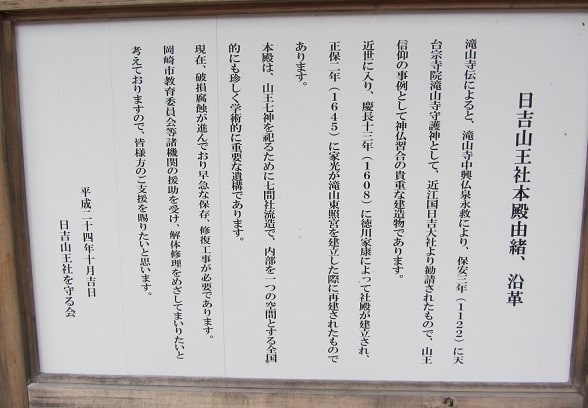

寺の裏には、近江国日吉大社から勧請、慶長13年(1608年)徳川家康が建立、正保2年(1645年)、徳川家光が再建したといわれる日吉山王社があります。

この時、ちょうど修復中でした。

徳川五代将軍・徳川綱吉寄進の梵鐘

立ち並ぶ石灯籠