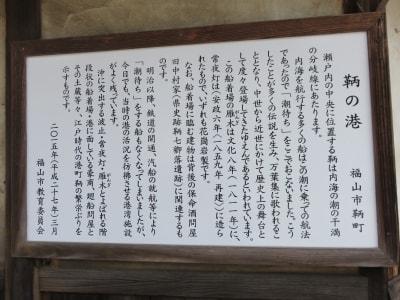

鞆の港

瀬戸内海の海流は満潮時に豊後水道や紀伊水道から瀬戸内海に流れ込み瀬戸内海のほぼ中央に位置する鞆の浦沖でぶつかり、逆に干潮時には鞆の浦沖を境にして東西に分かれて流れ出してゆく。つまり鞆の浦を境にして潮の流れが逆転する。「地乗り」と呼ばれる陸地を目印とした沿岸航海が主流の時代に、沼隈半島沖の瀬戸内海を横断するには鞆の浦で潮流が変わるのを待たなければならなかった。このような地理的条件から大伴旅人などによる万葉集に詠まれるように、古代より潮待ちの港として知られていた。また、鞆は魏志倭人伝に書かれる「投馬国」の推定地の一つともなっている。(Wikipediaより)

鞆の浦のシンボル・常夜灯

安政6年(1859年)に建てられた船の出入りを誘導してきた燈台。

燈の高さは5.5m、基礎石は3.6mとかなり大きなものです。

雁木や船番所とともに鞆の港の歴史を物語っています。

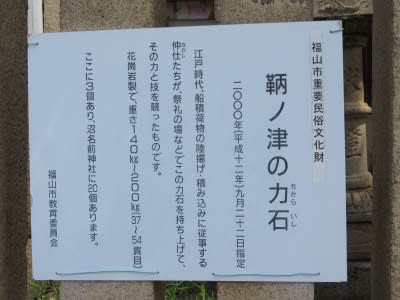

鞆の浦の町のあちこちに、力石を見かけました。

石の表面には「力石」や年号や人名が刻み込まれています。

沼名前神社の祭礼の日に、力くらべの奉納興行が行われ、力自慢の者が集まって、この力石を持ち上げたそうです。

この力石が港町に多く存在し、力仕事の仲仕の力を競う「はかり」の道具として用いられました。

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m