数年前のこと、愛知県蒲郡の八百富神社を参拝しました。

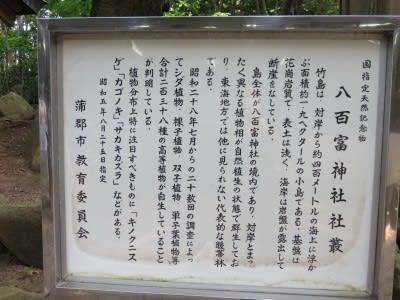

1181年(養和元年) 三河国国司である藤原俊成が、竹生島より勧請し創建したといいます。

「竹島弁天」ともいい、日本七弁天の一つとされています。

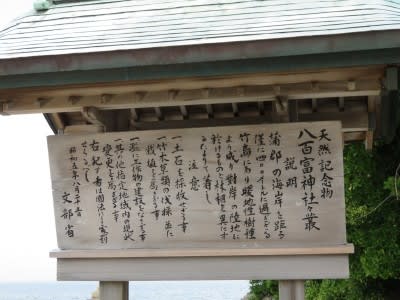

蒲郡市沖の三河湾にある竹島に鎮座し、竹島全域が八百富神社の境内です。

潮干狩りをする人たちの姿も見られました。

さあ、この急な階段をのぼって行きます。

宇賀神社 / 祭神 宇迦之御魂神

宇迦之御魂神は食物を主宰する神様です。当社は昔三河守源範頼の信仰が厚い神社でした。

一時は、国府村に遷座されていましたが、享保10年(1725)国府村や竹島の神主が「竹島に帰りたい」という霊夢を見たことにより、宇賀神社は竹島に戻されることになり、国府の人々は八尾登美神社の崇敬者となりました。

大黒神社 / 祭神 大国主命

大国主神は国土を平定し、土地を開拓し、庶民に農耕の道を教え、医薬や禁厭(まじない)の法を授けるなど多くの功績をお持ちの神様です。また七福神の一柱である大黒天と習合し、福の神としても広く仰がれています。

千歳神社 / 祭神 藤原俊成

藤原俊成は、後白河法皇の名で千載和歌集を撰じました。

近衛天皇の時代1145年から、三河守となり、江州竹生島より弁財天を竹島に勧請しました。

八百富神社公式HP参照