昨年の秋、京都の妙心寺の境内を散策しました。

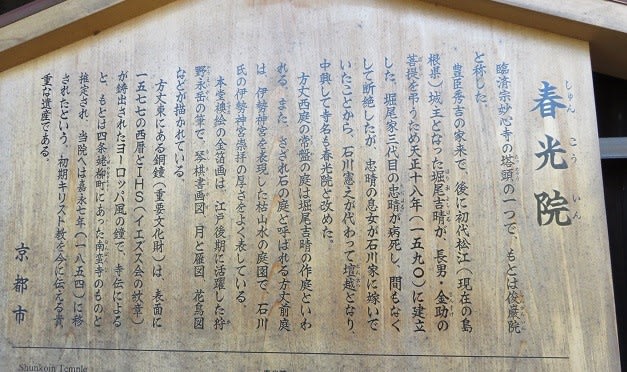

春光院は、堀尾吉晴が、小田原の戦いで失った長男・堀尾金助の菩提を弔うため、天正18年(1590年)に建立した寺です。

当初の寺名は金助の戒名「逸岩世俊禅定門」に因んだ俊巖院(しゅんがんいん)でした。

堀尾家は三代・忠晴が、寛永10年(1633年)に病死し、嫡子がなかったため断絶し。その後、忠晴の息女が石川家に嫁いでいたことから、石川憲之が檀越になり、寛永13年(1636年)に、寺号を春光院と改称しました。

庭園に伊勢神宮の外宮(豊受大御神)を祀っているため、商売繁盛の寺としても有名です。

ここは通りがかったので、入り口からのぞいただけですが、公開されることがあれば、見学してみたいです。

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

春光院は、堀尾吉晴が、小田原の戦いで失った長男・堀尾金助の菩提を弔うため、天正18年(1590年)に建立した寺です。

当初の寺名は金助の戒名「逸岩世俊禅定門」に因んだ俊巖院(しゅんがんいん)でした。

堀尾家は三代・忠晴が、寛永10年(1633年)に病死し、嫡子がなかったため断絶し。その後、忠晴の息女が石川家に嫁いでいたことから、石川憲之が檀越になり、寛永13年(1636年)に、寺号を春光院と改称しました。

庭園に伊勢神宮の外宮(豊受大御神)を祀っているため、商売繁盛の寺としても有名です。

ここは通りがかったので、入り口からのぞいただけですが、公開されることがあれば、見学してみたいです。