京阪電鉄「膳所本町」下車 徒歩10分のところに鎮座する和田神社は、斉明天皇、天智天皇、天武天皇のいずれの御世かとされる白鳳4年に、創祀されたと伝えられています。

その後、八大龍王社や正霊天王社、などと時代の移り変わりとともに呼び名も代わり、明治維新のころに膳所藩主の令達により、現在の名前、 和田神社になったといわれています。

壬申の乱から間もない頃、湖に暮らす人々の安寧を願ってここに「海津見わだつみの神」が祀られ、祭神の名にちなんで、この地は和田浜や和田岬と呼ばれるようになりました。(和田神社公式HPより)

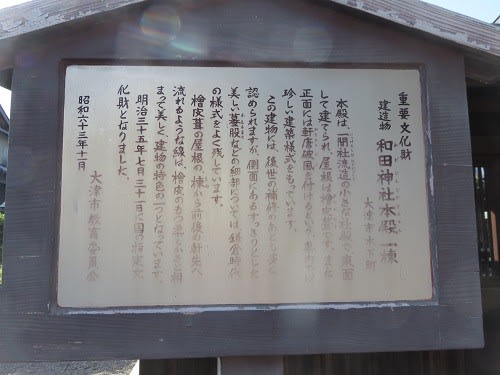

持統帝の朱鳥元年頃(西暦686年)から八大龍王社と呼ばれ、仁明帝の承和2年(西暦825年)から正霊天王社とも称され、明治維新の際膳所藩主の令達に依り和田神社と称さる。現在の本殿は、鎌倉時代の建築様式を代表する他に比類稀な特色を誇り、古代建築技術を保存するものとして著名である。明治35年国宝の指定を受け、その後昭和25年文化財保護法第115条の規定により重要文化財となった。(駒札より)

拝殿

本殿

透塀に囲まれた檜皮葺の一間社流造という社殿で、正面には軒唐破風をつけているのは県内でも珍しいといわれています。

鎌倉時代後期の建築で、側面のかえる股などに時代の特徴が表れており、檜皮葺の屋根は安土・桃山時代に改築されています。

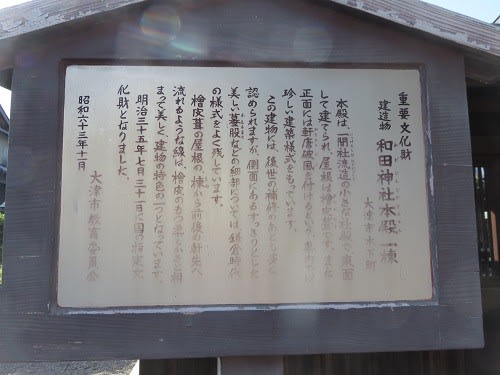

国指定の重要文化財

和田神社本殿一棟

本殿は、一間社流造の小さな社殿で、東面として建てられ、屋根は桧皮葺です。また正面には軒唐破風を付けるという、県内では珍しい建築様式をもっています。

この建物には、後世の補修のあとも多く認められますが、側面にあるすっきりとした美しい蟇股などの細部については、鎌倉時代の様式をよく残しています。

桧皮葺の屋根の、棟から前後の軒先へ流れるような線は、檜皮のもつ柔らかさと相まって美しく、建物の特色となっています。

明治35年7月31日に国の指定文化財となりました。

昭和63年11月 大津市教育委員会(駒札より)

収蔵庫

稲荷社

天満宮

ブログランキングの応援よろしくお願いします😄

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣ランキング

神社・仏閣ランキング