初代歌川豊国の「役者見立ての渡し船の図」の役者絵に注目した。背景は隅田川の桜の土手の春景色だ。大判の錦絵の5枚つづりの右端図だが、全容は分からない。正面手前に2艘の渡し船。三人は右から三代目尾上松助、七代目市川團十郎、初代岩井紫若の役者が、それぞれの当たり役の扮装で乗船している「見立て」絵で、構図が素晴らしい。当時の人は、この絵を見ただけでそれぞれが誰であるかがすぐ分かったようだ。

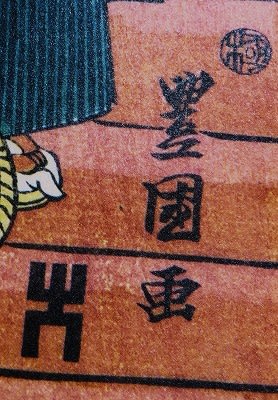

版元は「出」に似た記号だった。いろいろ調べたが、やっと「今川屋丑蔵(文芳堂)」のようであることをつかめたが、あまり見かけないマークだ。小さな版元なのだろうか。豊国をデビューさせて応援していた版元の和泉屋市兵衛(甘泉堂)ではなさそうだ。ほかにもかなりの版元があるのがわかった。その意味で、浮世絵の多くを手掛けた大手の蔦屋重三郎のマークは圧倒的だ。

といっても、写楽・歌麿人気を独占的に手中にした蔦屋だったが、豊国人気はそれを凌ぐ影響力を江戸市中にもたらした。豊国の役者絵は江戸ファッションの中心的なけん引役だったことは知られていない。歌麿・写楽が退潮していった原因の一つが豊国プロの役者絵の影響力があった。

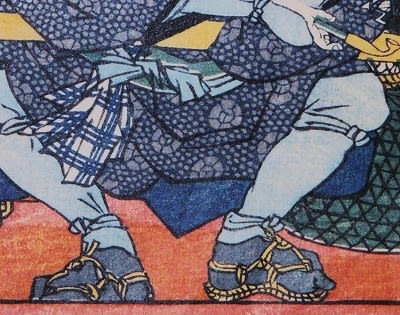

右端の三代目尾上松助(マツスケ、1805-1851)。当時の武士の外出は羽織と袴が基本。とくに、廓や料理屋に行くときは、丈を長くした「長羽織」と扇を持つのが流行だった。黒羽織に家紋の「抱き若松」が目立つが、それは尾上家「若松屋」の歌舞伎役者であることを暗示している。この家系から、尾上菊五郎が輩出し市川團十郎と並ぶ中心的名門が形成され、現在の尾上松也・右近、富士純子・寺島しのぶなどにつながっていく。

なお、髷をみると「若衆髷」なので元服前の若者である。男性のおしゃれは衣服ではなく髷にあり、その頭頂部の月代は狭くなっているが、髪油の発達により丁寧に髪をまとめて「元結」の白い紐できれいに束ねられてきているのも流行の先端であるのが読み取れる。

中央の「七代目市川團十郎」(1791~1859)は、近世後期の江戸歌舞伎を代表する名優。どんな役柄にも卓越した演技力を発揮し、「歌舞伎十八番」を制定したことで知られている。しかし、その派手で華麗な振る舞いが天保改革による風俗取締によって、江戸十里四方追放処分をうける。その渦中にありながら、地方巡業に出演したり、文人として江戸文化人グループの熱烈な支援を受けるなど、飄々としながらも反骨精神旺盛な自由人だった。

着ている半纏には市川右団次の「替え紋・松皮菱に蔦」の家紋が見られる。菱が重なった形が剥がれた松皮に似ていて、蔦は生い茂るたくましさから繁栄を象徴している。なので、ひょっと初代市川右団次なのかもしれない。

腰から見える「三筋格子模様」の手ぬぐいが見える。鶴屋南北作の与右衛門の役で七代目市川団十郎がこの模様の衣装で出演して以来、これが江戸市中に氾濫するほどになったという。

なお、カゴの前後の中身がよくわからないが、当時はやりの園芸ブームだった植木の職人ではないかと推測。天秤棒をかついで商品を売る「棒手振り(ボテブリ)」が当時の運搬手段で、古典落語でもしばしば出てくる。

残念、続きは次回へ。