【再掲載】

一昨年の8月15日に掲載した「終戦特別企画」を再掲載します。

【終戦特別企画】

小野田少尉、22年ぶりのルバング島/ククリット元首相が書いた日本への「感謝状」

今年も8月15日がやってきた。戦後73年目の夏である。先の大戦では多くの将兵が中国、東南アジア、南洋で戦死し、国内でも無数の民間人が亡くなった。このブログを借りて、戦没者と民間の犠牲者に謹んで哀悼の意を表したい。もちろん、犠牲になったのは日本人だけではない。世界の平和を守るという確固とした決意を次世代に伝えたいものである。

そこで何人かに登場願おう。

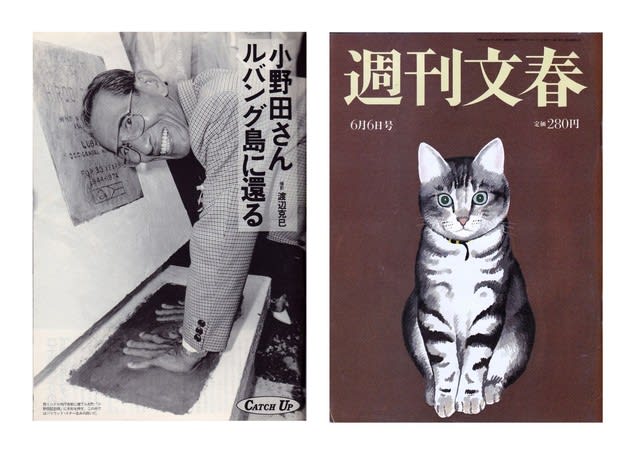

まずはフィリピンのルバング島で戦後も闘い続けた小野田寛郎少尉だ。22年前、小野田さんがルバング島を再訪するとき、私は『週刊文春』の取材で小野田夫妻に同行した。マニラに着いた当日、マッカーサー将軍が事務所にしていたマニラ・ホテルで歓迎のパーティが行われたが、フィリピンの各界から有名人が詰めかけたものである。

マルコス大統領夫妻を追放したエドゥサ革命の立役者も何人か顔を見せているではないか。伊達男のホナサン大佐もいた。エンリレ元国防相はカクテルグラスを片手で持って上機嫌である。私が話しかけると、「いやあ、キミ―、オノダは兵士の中の兵士だよ。大した男だ」と大絶賛。あれから22年経った。そのときグラビア記事を再掲載する。

タイからはククリット・プラモート元首相とタイ駐屯日本軍司令官の中村陸軍中将を取り上げた。先の大戦の別の一面を知ってもらいたいものだ。(文=山本徳造、本ブログ編集人)

『週刊文春』(平成8年6月6日号)

小野田さん ルバング島に還る 22年ぶりの島で妻と共にダンス

文・山本徳造 (ジャーナリスト)

5月21日、ルバング鳥は熱気に包まれていた。“最後の日本兵”小野田寛郎さん(74)が、22年ぶりに還ってきたからだ。

マニラから空軍機に乗った小野田さんが町枝夫人(59)と共に到着すると、「リューテナン・オノーダ(小野田少尉)」の歓声あがった。

訪比の目的はルバング島の住民にお礼を言うこと。そして、小野田さんの出身地、和歌山県海南市の青年会議所が81年に建てた「日比友好の碑」に献花すること。ティレックの丘には戦友が眠っているのだ

ヘリが小高い丘のふもとに舞い降りると、小野田さんは待ちかねたように駆け出した。その速いこと速いこと。あまりの速さに、同行した30人あまリの報道陣はついて行くのがやっと。さすがジャングルで30年鍛えられただけのことはある。

「私がここに来たのは日本とフィリピン、世界の平和を祈るためである」

と語った小野田さんは、15分ほど丘の上で過ごした。丘を降りると、小野田さんを一目見ようと集まった地元住民数百人が握手攻め。にこやかに応じた小野田さんは、夫人の手を取ってヘリに乗り込んだ。

「小野田さんて誰?」「ルバング島ってどこにあるの」―—-戦争を知らない日本の若者からは、こんな反応しか返ってこないかもしれない。しかし、ルバング島では老いも若きも小野田さんを知らないものはいない。というのも、島では無線が電話に勝る重要な手段。そこで、他島からルバング島を呼び出すコールサインが「オノダサン」なのだ。

陸軍中野掌校で情報将校としての訓練を受けた小野田さんが、「同島守備隊の遊撃(ゲリラ)戦を指導せよ」という命令をうけてこの島にやってきたのは、日本の敗色か濃くなった昭和19年末。

その8カ月後には、日本は連合国に無条件降伏するが、小野田さんにはその知らせが届かなかった。日本から捜索陳索隊が来るが、敵の謀略だと信じ、呼びかけを無視し続けた。

昭和47年、最後まで一緒だった小塚金七元一等兵が狙撃されて“戦死”。一人残された小野田さんは、2年後に“長い戦争”に終止符を打った。捜索に来た元上官から、任務の解除を伝達されたからである。

ところで、22年ぶりのフィリピンは雨期を迎えたばかりで、時おり激しいスコールに見舞われた。豪雨が小野田さんの記憶を呼び醒す。

「雨か降ると士気を鼓舞するために、覚えている軍歌を片っ端から歌ったものですよ」

折しも聞催中だったルバング町恒例のメイフラワー・フェスティバルに、小野田さんはミス・コンテストの審査員として出席した後、今回の旅の招待者である西ミンドロ州のジーセフィン・サトー女性知事と、夫である日本人のウイリー佐藤氏に案内されて特設ダンス会場ヘ。着飾った10組の若いフィリピン人女性に交じって、小野田さんも町枝夫人とダンスを踊った。

といっても、ホロ酔い気分のオジサンがホステス相手にしなだれかかってチークダンスを想像してもらっては困る。本格的なワルツなのだ。

「家内がへたなものだから、ダンスを踊るのは20年ぶりですよ」

と、小野田さんはいたずらっぽい眼差しで語ってくれた。

いつ、どこでダンスを習ったのか。

「昔、中国の漢口で貿易会社勤めをしていたときに、タンゴもジルバも覚えました」

この日のためにドレスで着飾った地元の女の子たちが、入れ代わり立ち代わり小野田さんにダンスを申し込む。それを決して断らない。

町枝夫人に「嫉妬しませんか」と尋ねると、「ノー、ノー! あの人はダンスのプロですから」

5月20日から25日までの日程を終えた小野田さんは、帰りの機内で、その日のフィリピン紙に目を通した。前日、マラカニアン宮殿にラモス大統領を表敬訪問した記事が載っている。「マラカニアン宮殿を訪問するのはマルコス大統領に降伏して以来」「大統領と戦争犯罪人」という写真説明を見て、小野田さんはこう語った。

「事実誤認もはなはだしい。私は降伏もしていなければ、戦争犯罪人でもない。国際法を遵守して戦っていただけです」

小野田少尉は健在である。

ククリット元首相が書いた日本への「感謝状」

中村元陸軍中将は「国賓」待遇で再びタイへ

バンコクにワット・ベンチャマボピットという仏教寺院がある。別名「大理石寺院」で知られ、連日のように国内外の観光客で賑わう。つまり、バンコクでも有数の観光スポットだ。1995年11月12日、この寺である大物の通夜がおごそかに行われた。私も参列者の一人である。一体、誰の通夜だったのか。タイのククリット・プラモート元首相である。

通夜といっても、ククリットが亡くなってから、すでに1カ月は経っていた。日本人なら不思議に思うことだろう。普通、タイの葬式は自宅で行う。ところが、大物の通夜となると、参列者が異常に多い。だから、広大な敷地の有名なお寺で行うことが少なくない。

ちなみに、タイでは大物の通夜だと1回では終わらない。親しかった人でも、そうでない人でも、自分の実力を周囲に誇示するために通夜を取り仕切りたがるのだ。こうして何人もが持ち回りで葬儀を行うことになる。亡くなってから1カ月も経ってから通夜が行われた理由だ。

この日、通夜を取り仕切ったのは、2人の人物である。チャチャイ元首相と、バンコク市内を中心にコンドミアムやアパートなどを幅広く経営するC氏だ。私の長年の友人P女史の知人だったので、彼女に誘われて参列したのである。かといって、ククリットと私はまったく縁がなかったわけではない。

バンコクに半年ばかり暮らしていたころ、私は日本のテレビ局の取材でククリット邸を訪れたことがあった。ククリット本人は不在だった。が、チーク材をふんだんに用いたアユタヤ様式の伝統的家屋と庭に置かれたいくつもの大きな水瓶、そして美術品の数々。いかにも高価そうな物が邸宅のあちこちに無造作に置かれているではないか。さすがお金持ちは違う。そんな強烈な印象が今でも残っている。

▲バンコク市内の高級住宅街にあるククリット邸

ククリット・プラモートは1911年に生まれた。ラマ5世の血筋を引く名門、プラモート家の出身である。幼いころから頭が良かったククリット坊やは申し分のない環境ですくすくと育つ。そして、イギリスのオックスフォード大学に留学した。専攻は経済である。もちろん、英国上流階級のキングス・イングリッシュも自然に習得した。留学を終えて帰国したククリットは大蔵省に就職する。まさに絵に描いたようなエリート人生の第一歩だった。しかし、その数年後には大蔵省を退官し、ある商業銀行の副頭取に椅子におさまった。

当時のタイ政治を振り返ろう。1937年に首相になったピブン・ソンクラームは、タイのナショナリズムを鼓舞するために必死だった。その一環として「ルーク・チン」と呼ばれる華僑の経済活動の規制に乗り出す。首都クロンテープことバンコクの経済を支配していたのは華僑(広東にルーツを持つ潮州人が主体)で、一般のタイ人はそのおこぼれをもらうという立場だったからである。

その一方で、ピブンは日本には比較的好意的だった。日中戦争の激化に伴い、日本はABCD包囲網という経済制裁に苦しんでいた。あらゆる物資が極度に不足していたのである。そんな日本に手を差し伸べたのがタイだった。タイで生産される生ゴムと綿のすべてを日本に供給したのである。今でもそうであるが、戦前からタイは「親日国」だった。1933年2月に行われた国際連盟総会で、満洲事変に関するリットン調査団の報告書を承認するかどうかの決議が行われた。日本以外の国が承認したのだが、タイだけが棄権票を投じたことをみても、どれほど「親日」だったかがわかるだろう。

日本もタイには便宜を図っている。仏領インドシナの領土をめぐって、タイとフランスが紛争を抱えていた。そこで日本が両国の間に入って調停する。その尽力のおかげで、1941年5月にカンボジアとラオスの一部がタイに返還されているのだ。ククリットはこの年、設立されたばかりのタイ国立銀行の総裁秘書室長に就任した。

そして12月8日の開戦がやってくる。真珠湾攻撃と相前後して日本軍は南タイのシンゴラ(現在のソンクラ)に上陸した。英国の植民地だったマレー半島を通過し、英国軍の拠点である要塞の島、シンガポールを攻略するためだ。日本はタイ領の通過を求め、同月21日には「日タイ攻守同盟条約」がそれぞれ締結される。そして、タイは翌年1月25日、米英に対し宣戦布告を行う。

しかし、外交上手のタイは単純ではない。駐米大使のセーニー・プラモートが政府に反旗を翻す。アメリカに宣戦布告するのを拒否し、連合国支持の「自由タイ」に合流したのだ。ピブンもしたたかだった。セーニーらの動きをあえて黙認したといわれている。要するに、どちらが勝利しても、タイの不利益にならないように振る舞ったというわけだ。結局、日本は連合国に敗北するが、タイは「敗戦国」とはみなされなかった。

さて、開戦から2年後の1943年1月、「ホトケの中村」と呼ばれる中村明人中将がタイ国駐屯軍司令官としてバンコクに赴任した。が、年末になると戦況が悪化する。日本軍施設だけでなく、満洲国大使館や日本大使館が連合国側に空爆された。翌年7月にはサイパンが陥落、ピブン内閣も総辞職することになった。

このころには抗日地下組織「自由タイ」のレジスタンス活動も活発化する。タイ軍にも彼らに同調する動きがあった。これに対し、タイ国駐屯軍の参謀の一部強硬派たちが、「将軍、ご決断を。この際、タイ軍を武装解除し、軍政を敷くべきです」と進言する。だが、中村中将は首を縦に振らなかった。タイ軍と交戦や占領が今後の日タイ関係に「汚点を残す」と考えたのだ。こうしてタイで無駄な流血は避けられた。

▲新聞発行人、作家、政治家として多彩さを発揮

▲マーロン・ブランド主演の映画「醜いアメリカ人」で東南アジア某国の首相役を演じたククリット

ククリットは大戦が終結した年、政界に足を踏み入れ、進歩党を結成する。連合国側に立ったセーニー・プラモートは大戦直後にアメリカから帰国し、タイの首相に就任した。1947年に社会行動党を結成して党首となったククリットはその翌年、再び返り咲いたピブン率いる内閣で商務副大臣を務める。何という出世の早さだろうか。

政治家以外でも、ククリットは非凡さを発揮する。1950年にタイ語の日刊紙『サヤーム・ラット』を創刊し、ジャーナリズムの世界にも足を踏み入れたのだ。その翌年、ククリットは歴史小説『王朝四代記(シー・ペンディン)』を著す。そして、『多くの生涯(ラーイ・チーヴィット)』(1953年)、『赤い竹(パイ・デーン)』(1954年)と相次いで長編3部作を発表した。もっとも評判の良かったのが『王朝四代記』で、のちにテレビドラマ化されている。

ククリットが長編3部作を書き上げた翌年、バンコクのドムアン空港に降り立った日本の元軍人がいた。先の大戦中、駐タイ日本軍司令官だった中村明人元陸軍中将である。戦後まだ10年も経っていないのに、どうして日本の軍人、それも駐タイ日本軍司令官だった人物がタイにやってきたのか。タイの警視総監ら政府要人たちの招きに応じたからである。中村将軍は実質的な「国賓」待遇として招かれた。中村ほどタイ人に好かれ、感銘を与えた帝国軍人はいなかったからである。

女流作家のトムヤンティは1960年代に『クーカム』(日本でも『メナムの残照』という題名で翻訳された)という小説を書いた。タイ駐屯の帝国海軍将校とタイ女性とのラブストーリーである。海軍将校のモデルとなったのが、いつも父親から聞かされていた温厚でカッコいい日本の軍人、そう中村中将だった。この小説は記録的な大ベストセラーになり、トムヤンティは瞬く間に超有名作家になる。

タイでは「クーカム」はもちろん、帝国海軍の青年将校「コボリ」を知らない人はいない。なにしろ何度も映画化、テレビドラマ化はもちろん、ミュージカルでも上演されたくらいである。コボリを演じるのは、いつもタイのイケメン俳優か歌手というのが定番だ。

▲何度も映画・テレビドラマ化された「クーカム」(「メナムの残照」)。コボリ役はいつもタイのイケメン俳優か歌手が演じた▼

る

話を中村明人元中将が再びタイに訪れた1955年に戻そう。

「ホトケの中村」がタイに戻ってきたことを知ったククリットは大いに興奮した。さっそく自分が創刊した『サヤーム・ラット』に「12月8日」と題した一文を掲載する。もちろん、その日は日本が米英に闘いを挑んだ開戦記念日だ。ククリットは感情を抑えきれずに、次のように記した。

<日本のおかげでアジア諸国はすべて独立した。日本というお母さんは難産して母胎をそこなったが、生まれた子供たちはすくすくと元気に育っている。今日、東南アジアの諸国民がイギリスやアメリカと対等につき合うことができるのは、一体誰のおかげなのだろうか。私たちに母のように接し、慈悲深く、そして身を殺して仁を為した日本がいたからこそである。12月8日は私たちにこの重大な思想を示してくれたお母さんが一身を賭して重大な決心をされた日である。私たちはこの日を忘れてはならない>

日本への感謝の一文を発表してから20年後の1975年3月、ククリットはタイ国第13代首相に就任した。ちなみに、連合国側に立ったセーニー・プラモ―トはククリットの実の兄である。(文=山本徳造)