伝教大師最澄様が示寂されたのは、弘仁13(822)年6月4日のことでしたが、以来忌日には法華10講が営まれてきました。6月会(みなづきえ)、山家会(さんげえ)、長講会(ちょうごうえ)などと称され、現在では長講会を正式名としています。

天台座主猊下をはじめ、探題大僧正が揃って出仕され、20名の大徳が全国より参集されます。その前に浄土院の院内や院外の清掃は1ヶ月かけて実施されます。

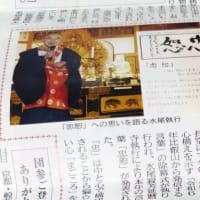

そこでのクライマックスは、普段より伝教大師様御廟所である浄土院をお守りしている侍真僧(12年籠山比丘)による献茶が御廟内で行われることです。また、天台座主の登竜門である戸津説法を勤仕する説法師が座主猊下より指名されます。

献茶に用いられるお茶は、伝教大師様が唐から持ち帰ったと伝える比叡山麓、坂本の日吉茶園の茶で、日吉大社の神職の方々が摘んでくださったものです。神仏が一体となった歴史を、今も再現しているのです。

戸津説法は、伝教大師様が、日吉権現への報恩として『法華経』をお説きになったのであり、立場を超えての交流があったのです。争いが絶えない今の世にあったて、伝教大師様の教えほど尊いものはありません。

合掌

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます