持続可能な社会とは鳥海山沖に二十年持つかどうかも分からない風車を建てることを言うようです。

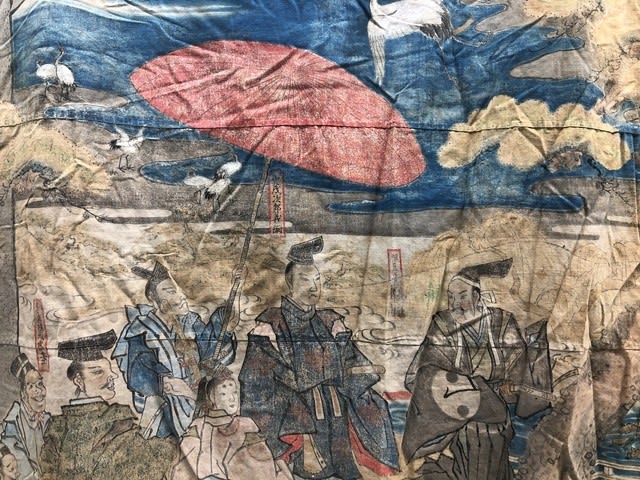

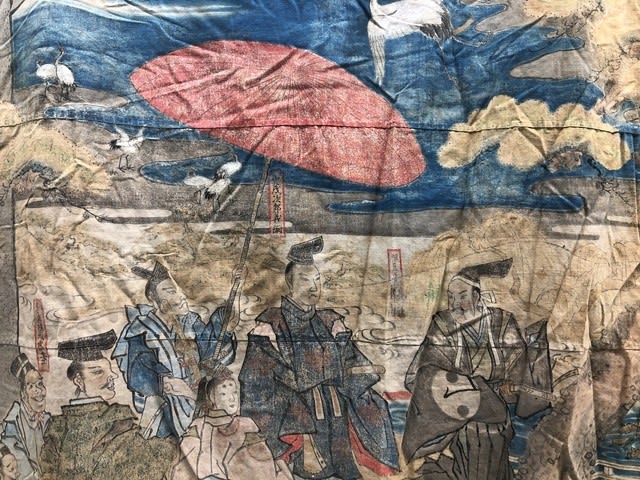

上の絵で何を言っているか理解できない方がいましたのでこれなら。

景観というものはほぼ十年で具現・認識され、風景はその景観十年が十回以上繰り返され成立するものであり、風土はその風景百年がまた十回以上という途方もない記憶の堆積によって成り立っているということと解説されています。同タイトルの本があるのですが高くて手が出ません。

風車が何十本も並んだものが景観と言えるでしょうか。この海で漁をする漁民の風力電建設に反対する方はよく「景観十年風景百年風土千年」と口にします。今まさにこの何千年も続く庄内の海が壊されようとしていれば反対するのは至極当然のことです。

写真は斎藤政広さん撮影。飛島・鼻戸崎から望む寺島と鳥海山。この海に風車はいりません。

出清水、大清水さてその読み方は。「デシミズ」「オオシミズ」ではありません。

※地図は昭文社 山と高原地図 鳥海山 1986より

国道七号線遊佐町の地名です。

左に出清水とあります。清水はこの辺りでは「スズ」なまりがつよければ「シズ」に聞こえます。「シ」と「「ス」の間でしょうか。田村寛三「続々酒田ききあるき」にも「当地方では清水のことを『スズ』と呼んでいた」とあります。今は皆さん標準語もどきを使うようになってどう呼んでいるかはわかりませんが出清水は「デシズ(デスズ)」と呼んでいました。子供のころはこの海岸に泳ぎに行き帰りは砂浜の近くに湧く清水でのどを潤しその冷たい湧き水で体を洗ったものです。

後年同じ場所に行ったときはその湧水は無くなっていましたが。

こちらは鳥海山百宅口大清水。

「オオシミズ」とは呼びません。案内書などでは「オオシズ」となっていますがこの辺の人は「オシズ」と呼んでいました。今は升田からの林道も荒れ果て崩れ橋は落ちて通行不能になってしまいましたがかつては秋になると庄内側からのキノコ採りの車でいっぱいになる道でした。なので庄内の人も「大清水(オシズ」)という名前は山登りの人でなくとも良く口にしたのです。

30代から40代、無雪期だけだけど毎週毎週飽きもせずよく登ったものだと、家族サービスなんてほとんどしないで。年間20回以上で20年以上、後期は楽なところばかり。その後は親の面倒見たり自分が病気成ったりといつのまにか己の体力もなくなっていました。

行者嶽からの道があったころ。

これらは1801年にできたもの、わずか200年ちょい前。

どのようにできたのか想像するだけでわくわくします。

ミルフィーユ

片面だけ岩肌が違います。誰かこの原因を教えてください。

何とかもう一度行きたいものですけど。無理かなあ。