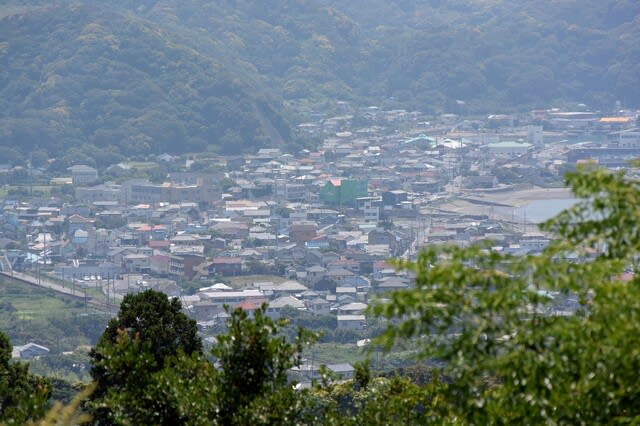

6/10(木)鋸南町の鋸山と日本寺を訪問した帰り、富津市の上総湊港を訪ねました。この港はツレとよく撮影に来たのですが、ここ1年はご無沙汰でした。上総湊は江戸時代、東京湾を航行する船の避難場所でもあり荷物の集積地として栄えた港。嘉永6年(1853年)には防波堤が築かれ、明治25年(1892年)には東京湾汽船の寄港が始まっていました。

そして港に隣接する上総湊海浜公園は3.6ヘクタールの海水浴場を兼ねた公園。ハマヒルガオの群生地です。このハマヒルガオを見に来たのですが、5月いっぱいで花は終わっていました。残念です。替わりに白い夾竹桃が満開で、綺麗でした。

現在の上総湊港は、房総半島の中南部の湊川河口に位置する港です。主として当地域で活動する小型船(釣り船やプレジャーボート)の船溜まりとして利用されています。

上総湊港の右横は湊川が海に流れ込み、内房線の湊川鉄橋が架かっています。時々内房線が通過して行きます。鉄橋の外側には煉瓦造りの旧い橋脚が残っています。これは大正12年(1923年)の関東大震災で川底が隆起して使えなくなったもので、現在の鉄橋は大正14年に建造されました。低い山々と青い塗装の湊川鉄橋、沢山の釣り船が係留された小さな港、房総らしい景観の上総湊港でした。