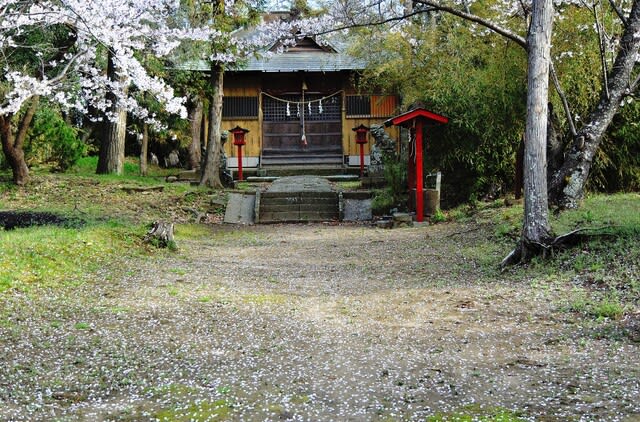

4/3(日)富津市関尻の大わらじの制作風景を見た後、関尻から車で10分位の場所に在る、岩谷観音堂横穴遺跡をツレと訪ねました。薄曇りの中、岩谷観音堂の横を流れる湊川沿いには春らしく山桜等が咲いていました。

岩谷観音堂を訪れるのは今年になって初めて、広い駐車場に車を停めて入り口の階段を上り始めました。

時間は午後1時頃でしたが、誰もいません。岩谷堂の前でお参りを済ませてから、磨崖仏のある石窟に入りました。この岩谷堂の磨崖仏は、奈良時代の高僧行基上人の一夜の作と言う伝説があります。古いものは横穴式の古墳と思われますが、鎌倉時代の「やぐら」形式の岩洞も存在しています。

石窟は全部で14個あるそうですが、入れるのは第2窟から第6窟。見所はコの字型の第2窟で、廻廊窟と呼ばれています。

暗い廻廊窟に入ると浮き彫りの磨崖仏が、等間隔に並んで出迎えてくれます。長い年月の風化によって輪郭しか分かりませんが、シルクロード・敦煌の遺跡群を思わせる素晴らしさです。

廻廊窟には弥勒菩薩、千手観音、馬頭観音等推定68体の磨崖仏が刻まれているそうです。そして圧巻なのは右手入り口にある仁王像と言われる磨崖仏。像高約115cm、髻(もとどり)を高く結いあげ右手を顔の高さまで上げ、金剛杵(こんごうしょ)を持っています。岩谷観音堂の守護神でしょうか、圧倒的な迫力の磨崖仏です。

この第2窟の右上が第3窟、ここも広い岩窟です。ただ遺跡に似合わないテーブルといすが置いてあるのが興ざめです。壁の磨崖仏はかなり傷んで線刻の様。柱のような場所に刻まれた2体の仏像は江戸時代の物でしょうか?下に文字がクッキリと刻まれていました。何度訪問しても新鮮な感動を受ける岩屋観音堂横穴群です。