http://blog.livedoor.jp/porte21-femmes21/

抜粋:

(III)性の表象」日仏比較ー「フランス19世紀および江戸時代の「性を装う人々」ー」西尾治子(ジョルジュ・サンド、日仏ジェンダー史、近代フランス小説)

西尾は来年の国際女性デーのテーマと目されるLGBTに関する発表をするようにとの要請を受け、招聘講演者GabrielleHoubre氏の三本のトランスジェンダーに関する論文を参考に、江戸時代と近世フランスにおけるセクシュアルマイノリティの比較を中心テーマに据え、「ジェンダーアイデンティティ・トラブル」(性同一性・性自認の問題)に直面した人々の実例を示し、ジェンダーの視点からの考察を試みた。

まず、天保時代にセクハラゆえに断髪し男装して生きた「竹次郎事たけ」に着目。前科者を示す入れ墨を腕に彫られ「遠島」の重刑を言い渡された「たけ」は、パートタイムではないフルタイム男装者を希求したトランスジェンダー(性の越境行為の実践者)であると論じた。FtM(身体の性別が女性、自分自身が感じる自分の性別が男性)の彼女にとって、男の性を装うことは貧困を逃れるための自己救済策であると同時に自己存在に根ざした究極の自己表現、自己解放でもあった。江戸時代には、祭礼、芸能、小説などに華麗な異性装が登場し両性愛が謳歌される一方、性差を越境する貧しい人々や女性たちには異性装禁止法が科せられたのである。

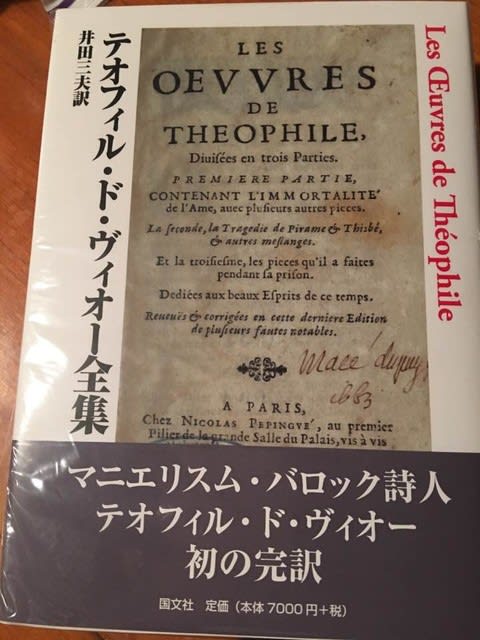

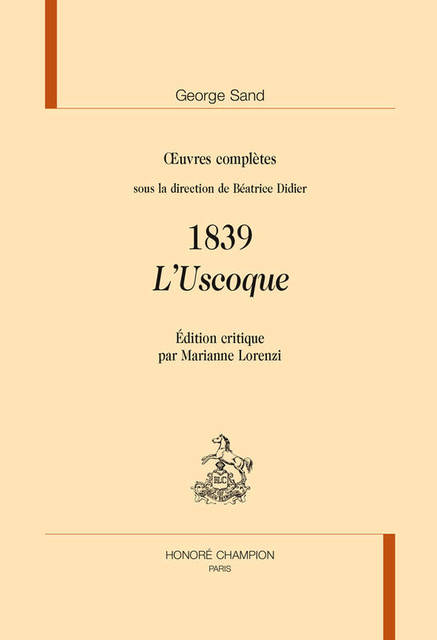

続く近世フランスの異性装者の節では、女装聖職者ショワジー、女騎士デオン士爵、ヴェルサイユ宮殿の女装者H・ジェニーの事例を検討。さらに男を装い女性と結婚までしたジャンと粉屋のフランソワについて、彼らに幸せな異性装者の人生を可能にさせたフランス特有の理由を考察した。また、ジョルジュ・サンドの異性装者を扱った複数のフィクションと井原西鶴の主要作品を俯瞰し、江戸および19世紀フランスの異性装者たちにみられる共通点と相違点を明らかにした。

最後に、フーコーの引用で知られるHerculine Barbin事件およびウーブル氏が言及する8件の臨床例に関し、19世紀フランスの医学界・法曹界の男性医師や弁護士等の性規範概念が、性器異常で産まれてきた新生児の性の決定にいかに大きな弊害をもたらしたかを考察した後、現代のLGBTI問題とフェミニズムの展望について触れ、これを結論とした。

発表後は、江戸時代の長男優位の家族制度、女教皇ジョアンナの伝説、ミシュレの『魔女』などに関する質疑応答が時間ぎりぎりまで続けられた。参加された方からは「日常なかなか聞くことの出来ないお話で目から鱗でした」「日頃のご精進に敬意を表します」「皆様方の日頃の研鑽とご研究報告に接することができて新たな感動を覚えました」との感想をお寄せ頂きました。

研究会にご参加下さいました皆さまに、また、貴重なご感想をお寄せ下さいました皆さまに深く感謝申し上げます。