不眠治療と漢方…いろいろな専門家が解説していますが、

その内容は少しずつ異なります。

一番わかりやすいのは、

入眠障害

中途覚醒

熟眠障害

早朝覚醒

で使い分ける方法です。

しかし、簡便に4つに分けても、

その人その人により病態(漢方的“証”)は異なります。

そこまで追求しないと有効率は上がりません。

手元の資料では以下のように睡眠障害の種類と対応する漢方薬がまとめられています。

入眠障害+(頭がさえて眠れない、つまらないことが気になる、のぼせる)

→ 黄連解毒湯(15)

入眠障害+(イライラ、頭痛、認知症の不眠)

→ 抑肝散加陳皮半夏(83)

中途覚醒・熟眠障害+(動悸、イライラ、夢・悪夢が多い)

→ 柴胡加竜骨牡蛎湯(12)

中途覚醒・熟眠障害+(不安感、体質虚弱、認知症)

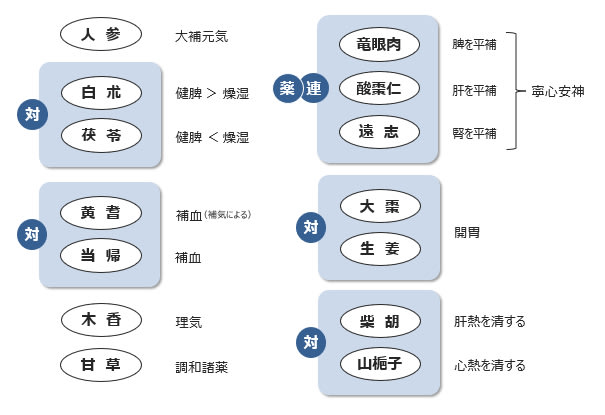

→ 加味帰脾湯(137)

入眠障害・中途覚醒+(疲れているのに眠れない)

→ 酸棗仁湯(103)

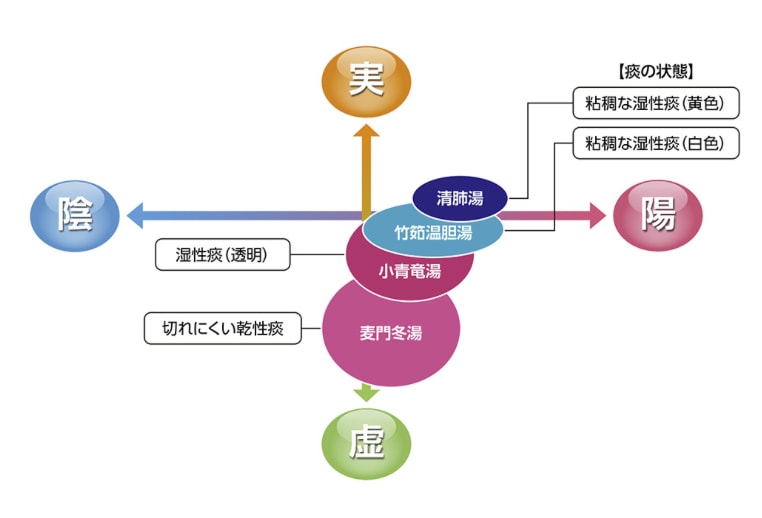

入眠障害+(咳・痰、いろいろ考えすぎて眠れない)

→ 竹筎温胆湯(91)

不眠+(喉のつかえ、不安感)

→ 半夏厚朴湯(16)

不眠+(月経関連・更年期の不眠、イライラ)

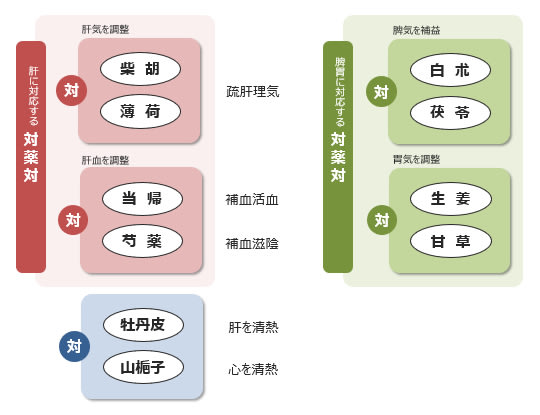

→ 加味逍遥散(24)

不眠+(神経過敏、冷え、抑うつ)

→ 柴胡桂枝乾姜湯(11)

杵渕先生の不眠治療に関する記事が目に留まりましたので、

読んでみました。

前編では西洋医学の不眠治療の問題点、特にベンゾジアゼピン系のリスクを指摘し、

後編で漢方医学の考え方を解説しています。

漢方の使い分けのポイントを抜き出すと、

入眠障害:興奮していて眠れないもの(心熱)

→ 黄連解毒湯

「不眠の原因がイライラや興奮であったりする時の症状は、入眠障害(寝つきが悪い)が多い」

熟眠障害:不安で眠れないもの(胆虚)

→ 柴胡加竜骨牡蛎湯、桂枝加竜骨牡蛎湯、加味逍遙散、半夏厚朴湯

「不眠の原因が不安の場合は、熟眠障害(ぐっすり眠れない)が多い、神経質で体格が良い人には柴胡加竜骨牡蛎湯、体力のない、華奢な虚証の人には補剤を使うことが多い」

入眠&熟眠障害:

1.心熱と胆虚の混在

→ 抑肝散加陳皮半夏

「イライラ・興奮と、不安が両方あって不眠の原因となっている場合もある」

2.虚労:疲れすぎ、体力低下で眠れないもの

→ 十全大補湯・補中益気湯・酸棗仁湯

「心身ともに過労の状態、入眠・熟眠ともに障害がある場合が多い」

あれ、加味帰脾湯(137)が入ってませんねえ。

でも手元の資料より、選択理由がはっきりしていて使いやすい印象もあります。

抑肝散加陳皮半夏の選択ポイントは、手元の資料では、

入眠障害+(イライラ、頭痛、認知症の不眠)

ですが、杵渕先生の解説では、

心熱と胆虚の混在(イライラ・興奮と、不安が両方あって不眠の原因となっている場合)

とイメージしやすいです。

▢ 前編:“眠れないから睡眠薬”はもう古い? 現在の不眠治療と漢方

杵渕 彰(漢方医学研究所 青山杵渕クリニック 所長)

・・・

▶ コロナ禍で「不眠」を訴える人は増えている

多くの人が新型コロナウイルスへの不安、生活習慣の変化などから、多大なストレスを感じざるを得ない状態である昨今、不眠を訴える患者さんが増えていると杵渕先生は言います。

「2021年に発表されたOECDの国際調査の結果1)によると、コロナ前の2013年で7.9%とだった日本国内におけるうつ病やうつ状態にある人の割合は、2020年時点では17.3%と、およそ倍増しています。それに伴って、不眠の訴えも増えているというのが現在の状況です。感染の恐怖や周囲への気遣い、外出自粛・在宅勤務による生活リズムの変化、仕事や将来への不安…このようなストレスが重なり、『疲れているのに眠れない』『すぐ目が覚めてしまう』『眠りが足りないような気がする』と訴える方は多いです」(杵渕先生)

不眠は、寝入るのに30分以上かかってしまう「入眠障害」、夜中に何度も目覚めてしまう「中途覚醒」、通常より2時間以上早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」、眠りが浅くて満足感のない「熟眠障害」の4つの症状に分けられます2)。このような症状が長く続くと、まず自律神経が乱れ、各臓器や分泌系に異常が起こり、さらには倦怠感、意欲低下、集中力の低下、日中の眠気、頭痛、めまいなど、多岐にわたる不調が出現します。

このような「長期間にわたり夜間の不眠が続くこと」、「日中に精神や身体の不調を自覚して生活の質が低下すること」の2つが認められたときに「不眠症」であると診断されます。

▶ 不眠(睡眠障害)の分類

不眠には「睡眠障害国際分類」(ICSD)という国際分類があり、最新の第3版(ICSD-3)3)では慢性不眠障害、短期不眠障害、その他の不眠障害という3つのシンプルな分類になっていますが、「不眠症については、ひとつ前の第2版(ICSD-2)4)のほうが詳細な分類がなされており、患者さんへの説明の際は、こちらを使うことが多いです」(杵渕先生)。

今回もICSD-2を用い、原因やタイプなども含めて詳しくお伺いしました。

不眠症(ICSD-2) ※特定不能な不眠症を除く

・適応障害性不眠症(急性不眠症):緊張や興奮などがある時、一時的に眠れなくなるもの。数日で解消する。

・精神生理性不眠症:睡眠に対する不安、こだわりが強く、眠ろうと意識しすぎて眠れない状態。

・逆説性不眠症:実際は長時間眠っているが、本人には眠った実感がない。睡眠状態誤認。

・特発性不眠症:ほかに原因のない原発性の不眠。

・精神疾患による不眠症:うつ病、統合失調症のそう状態などで眠れないもの。

・不適切な睡眠衛生:暑い場所、寒い場所、騒音問題などで眠れないもの。

・小児期の行動性不眠症:しつけ不足や入眠時の行動、夜泣きなどで眠れないもの。

・薬物または物質による不眠症:覚醒作用のある薬物、アルコールなどによる不眠。

・身体疾患による不眠症:呼吸器疾患、消化器疾患などが原因で眠れないもの。

若い世代~働き盛りの年代では「精神生理性不眠症」が多く、定年を過ぎて高齢になってくると「逆説性不眠症」の人が増えると杵渕先生は解説します。

「一度経験した『眠れなかったこと』を気にして、睡眠に対する不安が大きくなってしまい、余計に眠れなくなるのが『精神生理性不眠症』です。寝ることを過剰に意識して緊張してしまったり、ベッドに早く入りすぎたりして、なおさら不眠が悪化するという悪循環に陥ります。また、健康な人でも年齢とともに睡眠時間は減ってくるもの。『逆説性不眠症』で『もっと寝なければ』と訴える人も多いですが、昼間の活動に支障がなければ、睡眠は足りています。睡眠時間の確保にこだわらず、起床時の満足感や、日中のパフォーマンス具合で判断するといいと思います」(杵渕先生)

▶ 不眠の原因はさまざま

このような不眠に陥る原因は、ひとつとは限らず、複数の要因が重なっていることが多いそう。大きく分けると以下のようなものがあります。

不眠を引き起こす主な原因

・環境要因:寝室の温度や湿度、騒音、明るさの影響など。

・身体要因:熱がある、かゆみがある、冷えやほてりを感じる、コリや痛みが辛いなど。加齢による体力の低下や頻尿など。

・心・精神の要因:悩み、イライラ、極度の緊張、仕事や人間関係のストレスなど。「早く寝なければ」と自分を追い詰めてしまうことも原因に。

・生活習慣要因:アルコール、カフェイン、交代勤務による体内リズムの乱れ、運動不足など。飲酒後は眠くなるものの、深い睡眠ではないのですぐ覚醒してしまう。

「コロナ禍では特に、発散できないストレスや不安、リモートワークによる生活リズムの乱れ、運動不足が原因になることが多いです。通勤・通学がなくなり、頭が疲れても身体が疲れていない状態では深い眠りに入れません。また、寝る前のパソコンやスマホも、脳が興奮するので眠れなくなってしまいがちです」(杵渕先生)

▶ 「不眠症=睡眠薬」の問題点

現代医学での不眠治療は、睡眠薬を用いた薬物療法が中心です。そして、日本人は不眠に対する関心が非常に高く、睡眠薬の世界有数の消費国であることがわかっています。2013年に行われた調査では、年齢別の睡眠薬の処方割合は、40~44歳で4.6%、45~49歳で5.2%、50~54歳で6.3%、55~59歳 6.9%、60歳~64歳 7.5%、65~69歳で9.4%と、加齢とともに高くなることが報告されています5)。この日本における睡眠薬の処方量の多さには、杵渕先生もずっと問題意識を持っていたそうです。

「特に依存性のある『ベンゾジアゼピン系睡眠薬』の大量処方は海外からも批判されることが多いです。本来は、患者さんからよくお話を聞いて、睡眠に関する教育や指導をしたり、仕事や生活の仕方を改善したりするのが先。睡眠薬はあくまでも補助として、必要な時に使い、必要がなくなればやめるべきお薬なのです」(杵渕先生)

特にベンゾジアゼピン系の睡眠薬や抗不安薬は、高齢者に対しては、飲み続けると転倒や骨折、認知機能の低下を招きやすいとして、できるだけ使用を控えるべきだとされていますが、実態は65歳以上により多く処方され、ピークは80代だということも明らかになっています6)。そして、そのような状況で問題となるのは「転倒」であると杵渕先生は警鐘を鳴らします。

「この薬には筋弛緩作用があるので、転びやすくなってしまうのが危険なのです。特に英国での転倒事故が注目され問題になったことで、スベンゾジアゼピン系睡眠薬と転倒の関連について検討する研究7)が各国で行われるようになりました。近年は日本の住居も、転倒時の衝撃を分散させる力が強い『畳』から『フローリング』に変わったことで、転倒から骨折する事案が増えています」(杵渕先生)

▶ 「もっと自然に眠れるように」という希望が多くなってきた

最近では、オレキシン受容体拮抗薬など、非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬も開発されていますが、未だ睡眠薬の主流はベンゾジアゼピン系なのが実情です。しかし、ベンゾジアゼピン系睡眠薬への批判や健康被害が相次いでいることから、国もこれらの薬の処方を制限するような政策を導入し始めています。

「最近は、国の政策により処方が減り始めたようですが、まだまだ多い印象です。でも、『やめられなくなる』『認知機能が低下する』ということが世間でも盛んに言われるようになり、患者さんからも、ベンゾジアゼピン系以外の治療を求められるようになりました。もっと自然に眠れるように、という希望も多いです」(杵渕先生)

そのような希望に応えるのが漢方治療であると杵渕先生は説明します。

「漢方薬は、ベンゾジアゼピン系睡眠薬にすぐとって代わることができるものではありませんが、不眠治療にとても効果的です。睡眠薬の減量や離脱のために漢方薬を併用することはもちろん、最初から睡眠薬は服用せず漢方薬のみで治療する人も増えています」(杵渕先生)

<参考>

- OECD│OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) Tackling the mental health impact of the COVID-19 crisis: An integrated, whole-of-society response<2023年1月12日閲覧>

- 厚生労働省 │e-ヘルスネット 「不眠症」<2023年1月12日閲覧>

- American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders 3rd ed, Darien, 2014

- American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders: 2nd ed. Diagnostic and Coding Manual; American Academy of Sleep Medicine, Westchester, 2005

- 株式会社インテージテクノスフィア│ビックデータ解析により、知られざる睡眠薬の処方実態が明らかに<2023年1月12日閲覧>

- 朝日新聞デジタル│高齢者にリスク高い薬、80代処方ピーク 睡眠・抗不安<2023年1月12日閲覧>

- Marron L, et al. QJM 2020; 113(1): 31-36

▢ 後編:不眠に悩む人、睡眠薬を減らしたい人に、漢方薬がおすすめの理由

杵渕 彰(漢方医学研究所 青山杵渕クリニック 所長)

・・・

▶ 不眠治療に漢方薬を使うメリット

不眠症の治療は、睡眠薬などの薬物療法が主となっているのが現状です。しかし、前編で見てきたように、睡眠薬は倦怠感やふらつきなどの副作用が生じるリスクがあるほか、長期的に見れば耐性(だんだん効かなくなる)や依存性(やめられなくなる)が問題となることもあります。そのため最近は「なるべくお薬を使わずに治したい」「いま飲んでいる薬をやめたい」と希望する患者さんが増えてきているといいます。そして、そんなときに役立つのが漢方薬であると杵渕先生は話します。

「漢方は不眠の原因となるストレスや不調を取り除き、自然な眠りにつく手助けをしてくれます。イライラや興奮、不安や緊張、心身の疲れなどを和らげることによって、眠りに入りやすくなる、という感じです。睡眠薬のように脳を強制的に鎮静させたり筋肉を弛緩したりする作用は持っていないので、即効性はありません。その代わり、ふらつきや転倒、せん妄や日中の眠気などの副作用を心配することなく服用できるのがメリットです」(杵渕先生)

また、依存性の高い睡眠薬においては、自己判断で薬を急に中断することなどによる「離脱症状」が出てしまうことも問題となっていますが、漢方薬にはそのような心配もありません。むしろ、睡眠薬を減らしたいときには、漢方薬を併用するとうまくいく場合もあるそうです。

「特にベンゾジアゼピン系睡眠薬は、長期間飲んでいる場合、急にやめてしまうことで不眠、動悸、イライラや不安感などの離脱症状が起きる可能性があります。ゆっくり時間をかけて少しずつ減らしていく必要があるのですが、この時に漢方薬を併用することで、離脱症状が和らぐこともあります」(杵渕先生)

▶ 不眠に対する漢方医学的分類と処方

では、不眠の治療に用いられる漢方薬は具体的にどのようなものがあるのでしょうか。以下、漢方医学的分類と、実際の処方をお伺いしました。

〇 興奮していて眠れないもの(心熱)

「不眠の原因がイライラや興奮であったりする時の症状は、入眠障害(寝つきが悪い)が多くなります」

〇 不安で眠れないもの(胆虚)

「不眠の原因が不安の場合は、熟眠障害(ぐっすり眠れない)が多くなります。神経質で体格が良い人には柴胡加竜骨牡蛎湯、体力のない、華奢な虚証の人には補剤を使うことが多いです」

- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

- 桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)

- 加味逍遙散(かみしょうようさん)

- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

〇 心熱と胆虚の混在

「イライラ・興奮と、不安が両方あって不眠の原因となっている場合もあります」

〇 疲れすぎ、体力低下で眠れないもの(虚労)

「心身ともに過労の状態。入眠・熟眠ともに障害がある場合が多いです」

- 十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)

- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

- 酸棗仁湯(さんそうにんとう)

▶ 睡眠への正しい理解、生活習慣の改善も大切

しかし、いくら漢方薬を飲んでいても寝る前にカフェインを大量に摂取したり、長く昼寝をしたりするなど、不眠を悪化させるような行動をしていては症状は改善されていきません。不眠の症状を緩和させたいときは、「睡眠についての正しい知識を得て、生活改善も同時に行うことが大切」と杵渕先生は指摘します。

以下、杵渕先生が患者さんへ睡眠に関する指導を行う際に参考にしているという、睡眠障害対処の12の指針1)をご紹介します。

1. 睡眠時間は人それぞれ、日中の眠気で困らなければ十分

睡眠の長い人、短い人、季節でも変化、8時間にこだわらない

歳をとると必要な睡眠時間は短くなる

2. 刺激物を避け、眠る前には自分なりのリラックス法

就床前4時間のカフェイン摂取、就床前1時間の喫煙は避ける

軽い読書、音楽、ぬるめの入浴、香り、筋弛緩トレーニング

3. 眠たくなってから床に就く、就床時刻にこだわりすぎない

眠ろうとする意気込みが頭をさえさせ寝つきを悪くする

4. 同じ時刻に毎日起床

早寝早起きでなく、早起きが早寝に通じる

日曜に遅くまで床で過ごすと、月曜の朝がつらくなる

5. 光の利用でよい睡眠

目が覚めたら日光を取り入れ、体内時計をスイッチオン

夜は明るすぎない照明を

6. 規則正しい3度の食事、規則的な運動習慣

朝食は心と体の目覚めに重要、夜食はごく軽く

運動習慣は熟睡を促進

7. 昼寝をするなら、15時前の20~30分

長い昼寝はかえってぼんやりのもと

夕方以降の昼寝は夜の睡眠に悪影響

8. 眠りが浅いときは、むしろ積極的に遅寝・早起きに

寝床で長く過ごしすぎると熟睡感が減る

9. 睡眠中の激しいイビキ・呼吸停止や足のぴくつき・むずむず感は要注意

背景に睡眠の病気、専門の治療が必要

10. 十分眠っても日中の眠気が強い時は専門医に

長時間眠っても日中の眠気で仕事・学業に支障がある場合は専門医に相談

車の運転に注意

11. 睡眠薬代わりの寝酒は不眠のもと

睡眠薬代わりの寝酒は、深い睡眠を減らし、夜中に目覚める原因となる

12. 睡眠薬は医師の指示で正しく使えば安全

一定時刻に服用し就床

アルコールとの併用をしない

▶ 睡眠状態を自分でモニタリングしてみるのもおすすめ

また、眠りに関して悩みを持つ人は、自分の睡眠状態を記録してみるのもおすすめだと杵渕先生は言います。最近は、眠るときにスマートウォッチを装着するタイプだけでなく、枕の横にスマホを置くだけで眠りを記録できるアプリもあり、手軽さが増しています。睡眠時間と深さが確認できるもの、呼吸音やいびきを録音するもの、眠りの浅いタイミングでアラームを鳴らすものなど、機能の種類も豊富です。

「アプリの多くは、体の動きをスマホのセンサーが感知して、データとして記録するもの。脳波や呼吸などを細かく計測する専門機関のデータほど正確ではないですが、ある程度は信頼できると思います。私も毎日アプリを使って睡眠データをとっていますよ。グラフ化されると確認しやすいですし、睡眠を改善したい患者さんにも使ってもらっています」(杵渕先生)

理想的なのは「“少し浅い眠りから入って、深い眠りになり、また浅い眠りになる”という1~1.5時間のサイクルを一晩に何回か繰り返す」という波形の睡眠だといいます。十分寝ているはずなのに朝起きるのがつらい、などという人は、一度自分の睡眠状態を客観的に見てみるのもよいかもしれません。

▶ 受診の目安は不眠が2週間以上続く場合

最近は「睡眠負債」(毎日の睡眠不足が少しずつ蓄積すること)という言葉が盛んに使われていることもあり、どんな世代の人も睡眠に関するトラブルに対して過敏に反応する傾向があると杵渕先生は感じるそうです。

「必要な睡眠時間は人それぞれ。体力がある人ならば、2~3日眠れなくても、そんなに心配することはありません。『睡眠負債が心配で…』という患者さんもいるのですが、睡眠不足はそこまで蓄積しないので心配しなくて大丈夫。むしろ、眠れないことを気にしすぎて、睡眠に対して恐怖を感じてしまうことがよくありません。夜になると緊張したり不安になったりして、さらに不眠の悪化に繋がってしまうからです」(杵渕先生)

杵渕先生が受診の目安とするのは、不眠で日常生活に支障が出る状態が2週間以上続いたとき。眠れないことにプラスして、日中の眠気がひどくなったり、集中力が低下したり、めまいや立ちくらみが起きたりすることがあれば、迷わず受診してほしいと訴えます。

「不眠症は精神科や心療内科で扱いますが、精神科へ行くのは気が引けるという人はまずかかりつけ医に相談してみるといいでしょう。私のような漢方医でもよいです。最近は、睡眠専門外来というのもできていて、睡眠に関する医療技術はすごく進化しています。睡眠薬だけではない、さまざまな治療方法があるので、ぜひ相談してみてください」(杵渕先生)

<参考>