卑弥子さんの大学

(kyojo02.jpg)

(kyojo01.jpg)

(himiko92.jpg)

(himiko22b.gif)

デンマンさん。。。 今日はどういうわけで あたくしの大学を持ち出してきたのでござ~♪~ますか?

(kato3.gif)

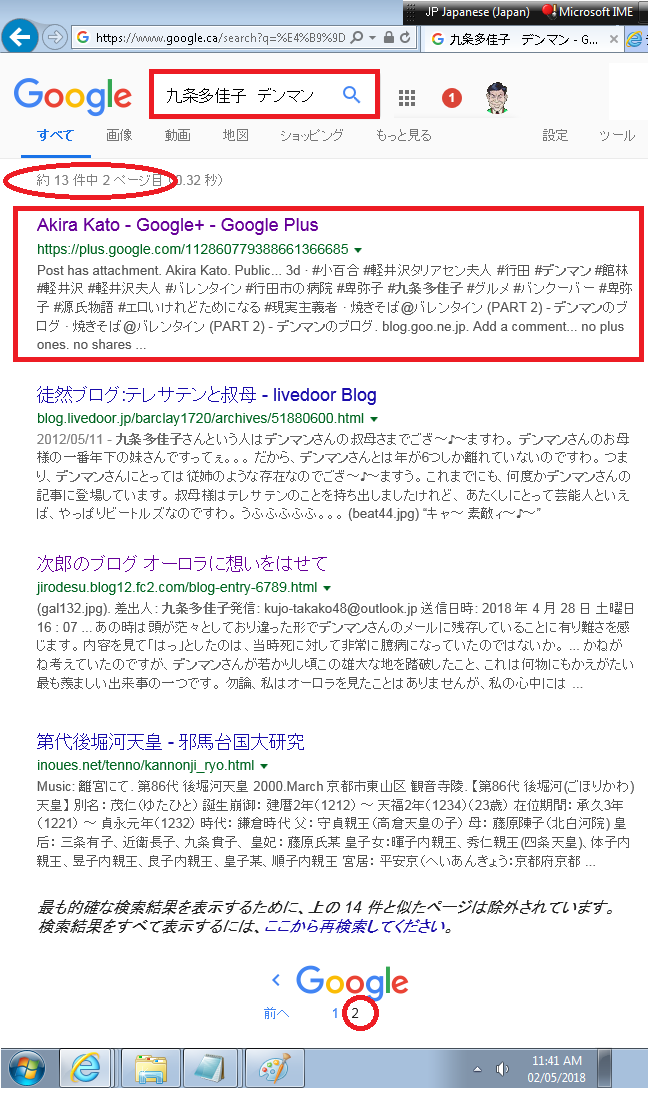

あのねぇ~、僕は、たまたま次のように検索してみたのですよ。。。

(gog80503c.png)

■『拡大する』

■『現時点での検索結果』

あらっ。。。 「九条多佳子 デンマン」と入れて検索したのですわねぇ~。。。

そうです。。。 僕の叔母の名前と僕のハンドル名を並べて検索したのですよ。。。

つまり、デンマンさんの叔母さんの事について書いた記事がどれほどあるか調べようとしたのですわねぇ~。。。?

そういうことです。。。

たったの14本だけですか?

そんなものでしょう。。。

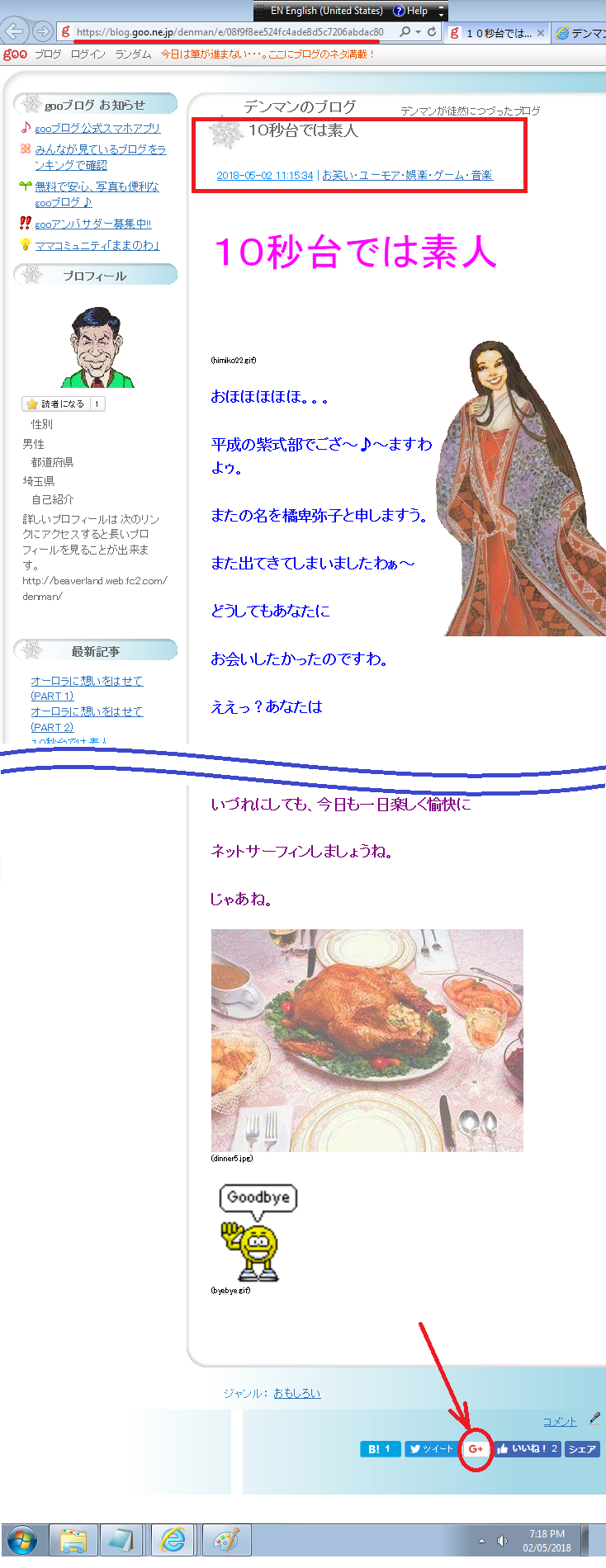

赤枠で囲んであるページは どういうページですか?

クリックすると次のページが出てきます。

(gog80503a.png+gog80503a2.png)

■『拡大する(上半分)』

■『拡大する(下半分)』

■『実際のページ』

あらっ。。。 最近、デンマンさんが投稿した記事のタイトルと写真が ズラズラと並んで出ているではござ~ませんか! あたくしが登場した記事のタイトルも出ていますわァ~。。。 このページもデンマンさんが管理しているのですかァ?

いや。。。 実は、こういうページがあるのを僕は知らなかったのですよ。。。 GOOGLEに登録して記事をブログに投稿すると 自動的にこのページに記事の概要と写真が共に書き込まれるのですよ。。。

デンマンさんが、記事を投稿するだけで 何もしなくても自動的に どんどん記事のタイトルが書き込まれてゆくのですか?

いや。。。 実は、記事を投稿したあとで 記事の最後に出てくる G+ をクリックして概要を書き込むのです。。。

(goo80502e.png)

■『拡大する』

■『実際のページ』

上のページの下の方の赤丸で囲んだところですか?

そうです。。。

ところで、あたくしの大学はどうなったのでござ~ますかァ?

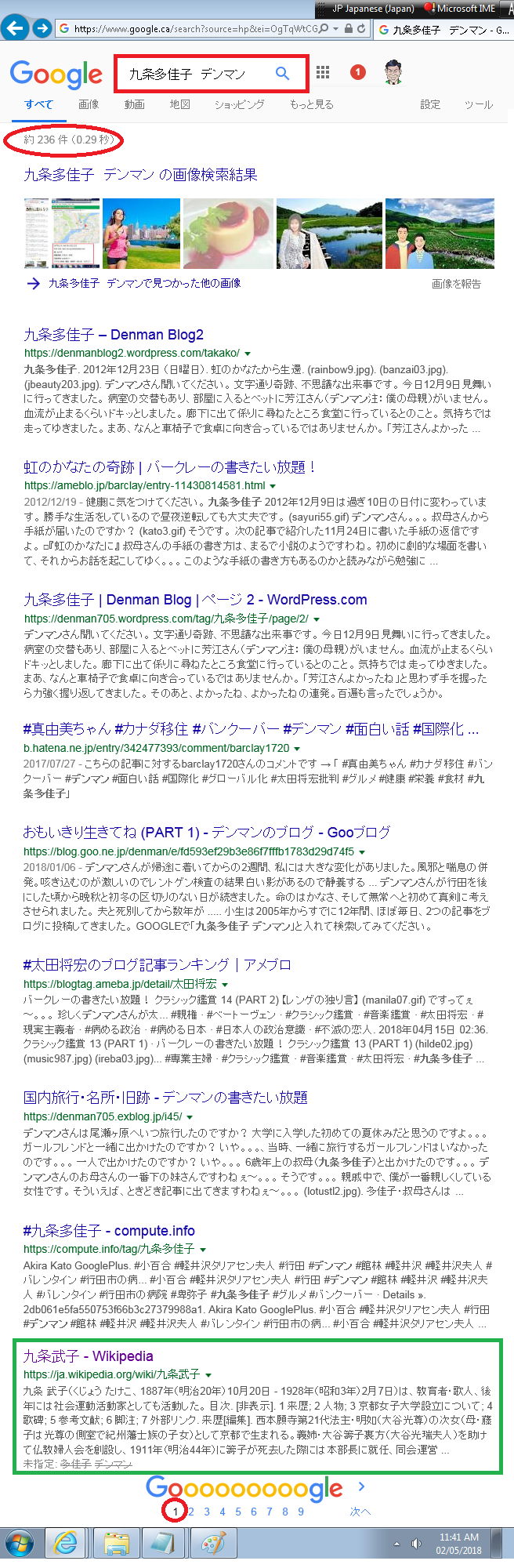

次の検索結果を見てください。。。

(gog80503b.png)

■『拡大する』

■『現時点での検索結果』

これは「九条多佳子 デンマン」と入れて検索した最初のページですわねぇ~。。。

そういうことです。。。 緑の枠で囲んだ箇所に注目してください。。。

あらっ。。。 これは九条武子さんのウィキペディアのページではありませんかァ!

九条武子(くじょう たけこ)

(kujou10.jpg)

1887年(明治20年)10月20日 - 1928年(昭和3年)2月7日)

教育者・歌人、後年には社会運動活動家としても活動した。

来歴

西本願寺第21代法主・明如(大谷光尊)の次女(母・藤子は光尊の側室で紀州藩士族の子女)として京都で生まれる。義姉・大谷籌子裏方(大谷光瑞夫人)を助けて仏教婦人会を創設し、1911年(明治44年)に籌子が死去した際には本部長に就任、同会運営の重責を果たした。

仏教主義に基づく京都女子専門学校(現・京都女子学園、京都女子大学)を設立、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災で自身も被災するが一命を取りとめ、全壊した築地本願寺の再建、震災による負傷者・孤児の救援活動(「あそか病院」などの設立)などさまざまな事業を推進した。

佐佐木信綱に師事し和歌にも長け歌人としても、『金鈴』『薫染』などの歌集がある。愛唱されている仏教讃歌の「聖夜」は、1927年(昭和2年)7月に出版された随筆『無憂華』の中に収められている。「聖夜」の作曲は、中山晋平で、歌詞は七五調で構成され、夜空に輝く美しい数多の星のようにおわする仏たちに護られて生きていることの歓喜と安らぎが表現されている。

1928年(昭和3年)2月7日、震災復興事業での奔走の無理がたたり敗血症発症、東京府千駄ヶ谷町原宿の病院において42歳で念仏のうちに往生した。戒名は厳浄院釈尼鏡照[1]。宗門では、武子の命日を如月忌(きさらぎき)と呼んでいる。

人物

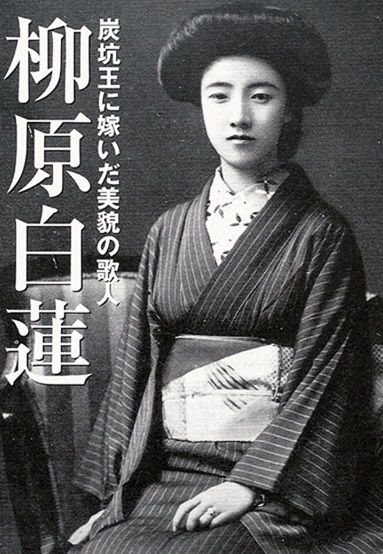

武子は才色兼備としてもてはやされ、柳原白蓮(大正天皇生母・柳原愛子の姪)、江木欣々(えぎ きんきん)と共に大正三美人と称された。

(byakuren01.jpg)

(egi001.jpg)

江木欣々

私生活では1909年(明治42年)9月、公爵家出身で正金銀行勤務・男爵九条良致(くじょう よしむね)に嫁いだ。

良致は左大臣であった九条道孝の子で、武子の兄・光端の妻である籌子の実弟にあたる。

この結婚は、西本願寺大谷家300年の歴史において、当家の女性が信徒でない者と結婚する初めての例となった。

武子は結婚した年の12月、天文学を学びたいという良致の希望により3年間の予定で勤務先兼留学先(ケンブリッジ大学)に随行し、ロンドン郊外のバーンズ( 3 Kitson Road, Barnes.二人が暮らした建物は現存)で暮らしたとされるが、同行した大谷探検隊の随行員の記録では、欧州到着後武子は籌子と地中海周遊に出ており、ロンドンでは別居とある。

武子は渡英1年半の1910年10月に帰国し、良致はそのまま英国滞在という別居状態が十数年続いた。

これには美貌・教養・家柄(大谷家は伯爵家)の誉れ高き武子に、良致がなじめなかったからではないか等、夫婦不和の憶測もあったが、武子は離婚どころか浮いた言動一つとらず、良致の帰国をひたすら待ちつづけた。

1920年(大正9年)年末に良致が帰国し、東京・築地本願寺近くで夫婦同居。

武子・良致の間に子はなかったものの、関東大震災などを経て、武子自身の死までよき夫婦関係であったと伝えられている。

実際には武子には幼なじみで秘められた恋人がいたが、表に出す事はなく、死ぬまで聖女としての姿を通した。

二人の夫婦仲は、結婚間もなく外遊に出発したときにはすでに口もきかない間柄であり、別居中何度も武子は離婚を求めたが実家の西本願寺が体面からそれを許さず、良致も英国滞在中にイギリス女性との間に二子をもうけていたとも言われる。

良致は養老信託株式会社を興すが、1922年に為替手形3000円の支払い請求訴訟を起こされている。

京都女子大学設立について

1912年(明治45年)に、武子が所属する西本願寺仏教婦人会連合本部が、「女子大学設立趣意書」を配布した。

「趣意書」では、まず、「国運の発達は、国民の開発に由らざるべからず」として、教育の重要性を訴えている。

しかし、当時の教育は「男子に厚くして女子に薄きことなき耶」として女子の教育拡充をもとめている。

そのため、「家政及び国漢文、歴史、外国語等教科を設くる所以、教育設備の、女子に薄くせざるの意を拡充し、勉めて常識の発達、趣味の養成、徳性の涵養を図り、女子の職分を尽くさしめて、国体の精華を発揮せんと欲するに在り」として、女子大学の設立を呼びかけた。

また、本願寺派の仏教者である武子は「宗門」の女子大学設立ということにこだわった。

というのは、既存の女子大学である同志社女子大学などの建学の精神が「異教」(キリスト教)であったためである。

2000年に、武子らが学校設立のために活動した錦華殿(大谷光端自邸)が同大学内に復元された。

(kyojo02.jpg)

出典: 「九条武子」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

でも九条多佳子(たかこ)で検索したのに、どういうわけで九条武子(たけこ)さんまでがヒットしてしまうのでござ~ますかァ?

検索エンジンを構築した人間が完璧ではないので、検索エンジンも完璧ではないのですよ。。。

。。。で、どういうわけで あたくしの大学を取り上げたのでござ~ますか?

本願寺派の仏教者である武子さんが「宗門」の女子大学設立ということにこだわったことと、武子さんが柳原白蓮と江木欣々(えぎ きんきん)と共に大正三美人と呼ばれていたからですよう。

つまり、あたくしの大学には、創立者をはじめとして、あたくしも含めた教職員も学生も 才色兼備の美人が多いということにデンマンさんが気づいたのですわねぇ~。。。?

。。。ん?

あたくしが、何かデンマンさんの腑に落ちないことでも申し上げましたかしら。。。?

いや。。。 卑弥子さんが、そのように信じたいのであれば、特に異論はありません。。。

(。。。ですよねぇ~。。。)

初出:2018年5月4日

(laugh16.gif)

【デンマンの独り言】

分かるでしょう?!

卑弥子さんは平安文学にハマッっている割には、意外に単純なところがあるのですよゥ。。。

自分に都合のいいことが書いてあると、すぐに悪乗りして それに便乗してしまうのです。

でもねぇ~、九条武子女史が本願寺派の仏教にこだわって創設した大学であるにもかかわらず

橘卑弥子・准教授は、そんな事には全く拘(こだわ)らないところがあるのです。

ええっ。。。? 例えば、どのような反仏教的なことをするのかってぇ~。。。?

実は、卑弥子さんは“ヴィーナスのえくぼ”に拘って

ジムに通って、自分の体形を改造して、“ヴィーナスのえくぼ”をゲットしたのです。

ええっ。。。? どうしてそれほどまでに卑弥子さんが拘るのかってぇ~?

ネットで卑弥子さんは人気をつかもうとしているのですよ。

ちょっと次の検索結果を見てください。。。

(gog60409a.png)

■『拡大する』

■『現時点での検索結果』

「卑弥子 女性の本当の魅力 ヴィーナスのえくぼ」と入れてGOOGLEで検索したのです。

卑弥子さんの“ヴィーナスのえくぼ”を目当てに僕のブログにやってくる男たちがいるのです。。。

(buttdimp5.jpg)

どうやら、この魅力によって 卑弥子さんの人気が出てきたようです。

ええっ。。。 卑弥子さんのケツは、どうでもいいからフロントがどうなっているのか見たいのですか?

分かりました。

あなたがそう言うなら ここでお見せします。

(curtain5.jpg

どうですかァ~? けっこうなものでしょう!?

いつまでも見とれていても仕方がありませんよゥ。

あなたのために古代史の面白い記事を用意しました。

ぜひ お読みください。

では。。。

■天武天皇と天智天皇は

同腹の兄弟ではなかった。

■天智天皇は暗殺された

■定慧出生の秘密

■藤原鎌足と長男・定慧

■渡来人とアイヌ人の連合王国

■なぜ、蝦夷という名前なの?

■平和を愛したアイヌ人

■藤原鎌足と六韜

■古事記より古い書物が

どうして残っていないの?

■今、日本に住んでいる人は

日本人でないの?

■マキアベリもビックリ、

藤原氏のバイブルとは?

とにかく、次回も興味深い記事が続きます。

だから、あなたも、また読みに戻ってきてください。

じゃあ、またねぇ~。。。

(hand.gif)

(30june.jpg)

■ 『センスあるランジェリー』

(surfing9.gif)

(sayuri5.gif)

ところで、平成の紫式部こと、卑弥子さんは見かけによらず、京都の女子大学で腐女子に「日本文化と源氏物語」を講義している橘卑弥子・准教授という肩書きを持っています。

卑弥子さんの面白い話をもっと読みたい人は

下のリンクをクリックして読んでみてくださいね。

(annasalleh.jpg)

■『オルフェと聖徳太子』

■『源氏物語とおばさんパンツ』

■『霊仙はなぜ毒殺されたの?』

■『紫式部が地獄へ』

■『破戒僧円載』

■『アショーカ王の愛と苦悩』

■『どら平太の世界』

■『三四郎とデンマンさん』

■『ヒトラーの姪』

■『ゴヤと三島由紀夫』

■『仏陀とキリストと娼婦』

(zurose2.jpg)

■『ズロースと戦争』

■『伊藤若冲ブーム?』

■『ブッダと物理学』

■『加藤清正ブーム?』

■『愛憎と三輪山』

■『松原智恵子 お尻ペンペン』

■『坂本龍馬は流れ者か?』

■『野ざらし』

■『紫式部堕獄説』

■『日本最古のポルノ?』

■『源氏物語の性描写』

■『寅さんの本棚と急行まつしま』

■『ヒトラーは草食系?』

■『ブッダとキリストと娼婦』

■『顔文字とオナラ』

(hama10.jpg)

■『宝暦の恨みを明治維新で』

■『デウキと紅葉@行田』

■『薄い陰毛と紅のボートピープル』

■『江戸の閨房術』

■『ずるがしこい現代人』

■『春画@源氏物語』

■『千早振る』

■『あれっ、松本清張』

■『キスと源信』

■『伎楽は呉から…?』

■『紺瑠璃杯に魅せられて』

■『神聖娼婦 マリア』

■『安徳帝は生きていた』

■『白石川の桜』

(maria05.jpg)

■『ブログ村のマリア様』

■『萌える済子女王』

■『ピンク桃色@徒然』

■『富沢金山の桜』

■『ピンク桃色村』

■『紫式部@徒然』

■『絵里香@ペルー』

■『ペルシャ人の楊貴妃』

■『ん?佐伯今毛人』

■『文学と歴史とウソ』

■『百人一首ミステリー』

■『芭蕉と遊女再び』

■『映画とロマン@仙台』

■『源氏物语中的性描写』

■『忘れられた歴史ロマン』

(costa04b.jpg)

■『おばさんパンツ@サンホセ』

■『聖徳太子のチューター』

■『オナラの曲芸』

■『死海』

■『漱石とオナラ』

■『絵里香さん』

■『美女とオナラ』

■『アンバパーリー』

■『ゆっくりと愛し合う』

■『見ちゃだめ!』

■『二重マチ付きズロース』

(miya08.jpg)

■『麻生元総理』

■『ネットのバカ女を捜して』

■『額田王の歌』

■『聖女と娼婦』

■『済子女王@萌える』

■『ん?堀内亜里?』

■『松平春嶽が黒幕?』

■『旅行者的早餐』

■『なぜ蝦夷なの?』

■『プリキュアとヒトラー』

■『戦争絶対反対よね』

■『怨霊の歴史』

■『色欲@歴史』

■『紫式部と敗戦』

■『ラピスラズリと源氏物語』

■『性と愛@古代史』

■『仙台を離れて』

■『美人とブス@大奥』

■『絵の中のウソ』

■『阿倍仲麻呂@ベトナム』

■『バイクガール』

■『六条御息所』

(godiva05.jpg)

(byebye.gif)