いろいろとツテがあって、

近隣の博物館や美術館の招待券をよくいただく。

先日も、あちこちの入場券を各種いただき、

その中に家の近所の博物館の招待券もあったので、

あまりに暑かった日に

涼みがてらにぶらっと行ってみた。

「大阪府立弥生文化博物館」。

このブログでも何度か紹介したことがある。

この施設には、ゆったりとした休憩ロビーがあり、

歴史関連の蔵書も備えられているので、

原稿のアイデアに詰まった時や、

創作がはかどらないときにはよくお邪魔をする。

何せ博物館だけに、

空調は完ぺきで何よりも静かなのだ。

それに疲れたらロビーの大きな窓から見える

ケヤキが風に揺れる様を見るともなく見るのが好きで、

そんな時にふとアイデアが降りてきたり、

創作の内容がぼんやり浮かんできたりすることがよくある。

なかなか本や資料であふれる

落ち着きのない自宅の書斎じゃこうはいかない。

これで、景色を眺めながら

コーヒーなんかを飲めたりしたら最高なんやけど、

そうはいかない。

自販機のドリンクで我慢だ。

あ、もしかしたら水筒持参は可なのかも。

今度冷たいコーヒーでも入れてきて試してみよう。

さすがにビールはあかんでしょうが・・

たまに頭のCPUが過熱しすぎた時には

気分転換に2階の展示室に行ったりもする。

この時も行った。

おお~、いつの間にか常設展が

パワーアップしているではないか。

そこにはこの博物館に近接している

遺跡公園

の発掘調査で分かったことや、

出土品などが並べられていた。

たしか前に来たときはなかったように思うのだが・・・

今やこういう文化施設は

生き残りの競争が大変激しくなっており、

それぞれ工夫を凝らして

存続意義の向上に努めているんじゃね。

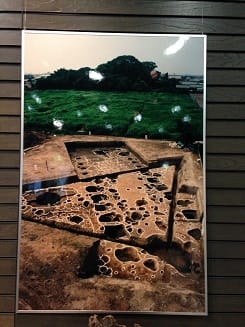

これが遺跡公園の発掘時の様子。

写真の向こうに写っている木々が、

我が氏神様の神社の森である。

で、これが復元された当時の集落。

説明板にはいかにもそこに

卑弥呼がかつて住んでいたように書かれてあるのが、

大胆というか何というか、

公設の博物館にもかかわらず

何ともローカルならではの記述である。

それにしても、昔から思っていたのだが、

なぜ地面の下を発掘すると

昔の遺物が出てくるんだろう

というのがマイミステリーであった。

けど、今回各地で発生している

土砂災害の様子なんかを見ていると、

それはまあ当然のことだったんですね。

このイラストパネルに描かれているように、

和泉山脈から流れてきた水が

このあたりで網目のように

川になって流れている図を見ていると、

長い年月の間に

時間が土砂の下に埋もれてしまうのも

まあ無理はありませんよね。

それに水害だけでなく地震、

いくさ、津波などでも

地面は少しずつ上に土が重なり

徐々に厚くなってきているんですね。

おっと、この常設展示物には

いつも笑ってしまいます。

これは「弥生人」ではなく「弥生犬」だってば。

ここには、遺跡公園の発掘時に出てきた、

「クスノキをくりぬいた井戸」

のレプリカも展示されている。

なんとまあ手間のかかることをしたのものだ。

こんな具合に常設展でも

少しずつ展示物を替えていってるように、

年に何度か特別展を開催し、

繰り返しこの博物館を訪れても

その都度新しい発見があるようにと

大変頑張っているように見受けられる。

学校が夏休みの期間中に開かれている

今回の特別展のテーマは

「遥かなるメソポタミア」。

常設展だけでなく

その展示室にも足を運んでみることにした。

続く