昨日の続きです・・・。

さて「橘俊徳」という人物ですが、橘というのは本姓(氏)であって苗字(家名)ではありません。

朝廷の公文書では苗字ではなくて古代からの本姓(氏)で書かれます。

例えば織田信長は「平信長」徳川家康は「源家康」です。

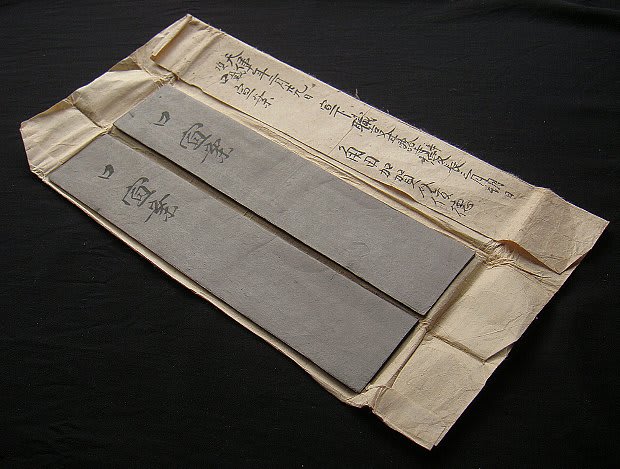

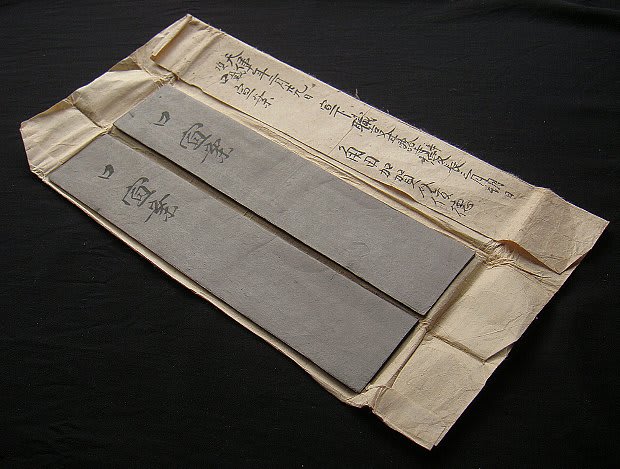

それでこの「橘俊徳」にも別に苗字(家名)があるのですが、この口宣案の包紙に

書いてありました。

少し見えにくいかもしれませんが「角田加賀介俊徳」とあります。角田という苗字(家名)です。

オークション出品者の古物商の方に尋ねると、明治維新後戦前までは角田家は

皇族である「久邇宮家」の家令をしていた家だそうです。

それでは江戸時代にはどういう身分だったのか? これは僕の方で調べました。

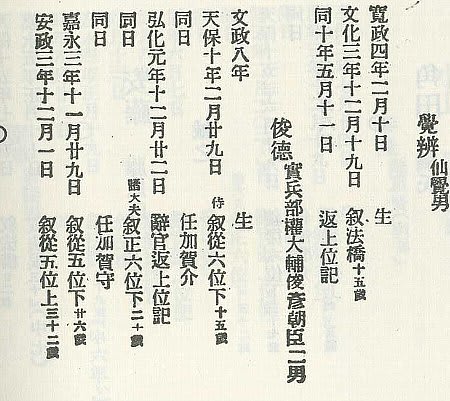

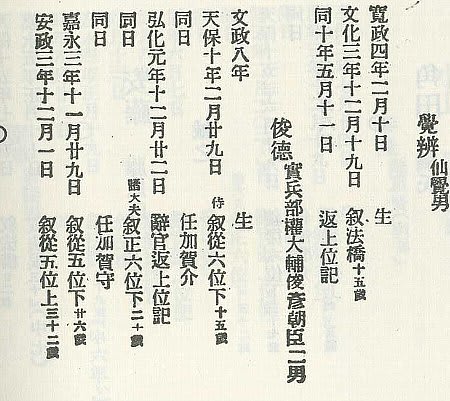

僕が所蔵している本で『地下家伝』というものがあります。これは朝廷の下級官人の

名簿みたいなもので、江戸末期に編纂されて昭和初期に活字化されました。

僕が持っているのはその活字化された厚さ10cm以上もある本です。

これで調べるとすぐに橘俊徳なる人物の略歴がわかりました。

これによると知恩院宮門跡の諸大夫家(上級家臣)だったことがわかります。

それで、見てください。「天保十年二月廿九日 叙従六位下 同日 任加賀介 十五歳」とあります。

まさにこれ、この時の辞令書=口宣案なのです。

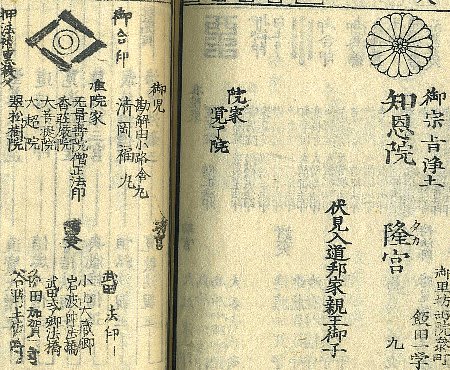

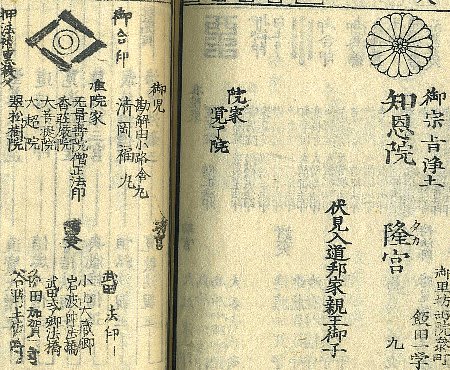

さらにもうひとつ、公家鑑である『雲上明覧』の知恩院宮門跡の頁を見てみると・・・ありました。

下の欄の左から2番目に「角田加賀守」とあります。弘化元年の20才の時に加賀守に

昇進していますね。

ちなみにもうちょっと調べてみると、『地下家伝』の記述を信じるとすれば俊徳は

角田家には養子で入ったみたいで実父は摂家鷹司家諸大夫の高橋兵部大輔俊彦と

なります。高橋家から何かの縁で角田家に入ったのでしょうか。

俊徳の記述は幕末の安政3年で止まっているので、その後のことはわかりません。

明治維新時には40才を超えていたと思われますが、本人かその後継ぎかが

これまた何かの縁で久邇宮家に仕えることになったのでしょう。

「黒駒思いのままの記」←こちらも見てやってください。

←ポチッとお願いします。

←ポチッとお願いします。

さて「橘俊徳」という人物ですが、橘というのは本姓(氏)であって苗字(家名)ではありません。

朝廷の公文書では苗字ではなくて古代からの本姓(氏)で書かれます。

例えば織田信長は「平信長」徳川家康は「源家康」です。

それでこの「橘俊徳」にも別に苗字(家名)があるのですが、この口宣案の包紙に

書いてありました。

少し見えにくいかもしれませんが「角田加賀介俊徳」とあります。角田という苗字(家名)です。

オークション出品者の古物商の方に尋ねると、明治維新後戦前までは角田家は

皇族である「久邇宮家」の家令をしていた家だそうです。

それでは江戸時代にはどういう身分だったのか? これは僕の方で調べました。

僕が所蔵している本で『地下家伝』というものがあります。これは朝廷の下級官人の

名簿みたいなもので、江戸末期に編纂されて昭和初期に活字化されました。

僕が持っているのはその活字化された厚さ10cm以上もある本です。

これで調べるとすぐに橘俊徳なる人物の略歴がわかりました。

これによると知恩院宮門跡の諸大夫家(上級家臣)だったことがわかります。

それで、見てください。「天保十年二月廿九日 叙従六位下 同日 任加賀介 十五歳」とあります。

まさにこれ、この時の辞令書=口宣案なのです。

さらにもうひとつ、公家鑑である『雲上明覧』の知恩院宮門跡の頁を見てみると・・・ありました。

下の欄の左から2番目に「角田加賀守」とあります。弘化元年の20才の時に加賀守に

昇進していますね。

ちなみにもうちょっと調べてみると、『地下家伝』の記述を信じるとすれば俊徳は

角田家には養子で入ったみたいで実父は摂家鷹司家諸大夫の高橋兵部大輔俊彦と

なります。高橋家から何かの縁で角田家に入ったのでしょうか。

俊徳の記述は幕末の安政3年で止まっているので、その後のことはわかりません。

明治維新時には40才を超えていたと思われますが、本人かその後継ぎかが

これまた何かの縁で久邇宮家に仕えることになったのでしょう。

「黒駒思いのままの記」←こちらも見てやってください。