11月18日(金)の作業では、孟宗竹の伐り出しと、その竹を鉢にするために一節ごとにカットする作業でした。

その後、萩谷に集合して作業を3回行ったので、その内容をご報告します。

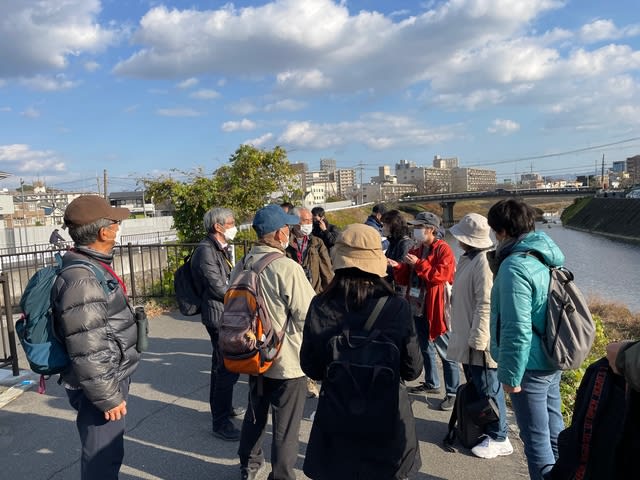

12月4日(日)曇り 場所:萩谷フィールドA 参加者:15名

前回の作業で半分ほどしかできなかった孟宗竹のカットの続きをしました。

また、中に立てる真竹の伐り出しも行ないました。

12月11日(日)晴れ 場所:萩谷フィールドA 参加者:9名

この日は、カットした鉢用の孟宗竹と中に立てる真竹の洗浄とセットです。

竹の洗浄中。寒いときに外で洗うのはとても辛い作業ですが、今年は暖かくて助かりました。

底や縁が斜めに切れてしまった竹は、削って平らに調整します。

真竹のセット。竹林から伐り出した竹は、色も太さもまちまちです。

切って積まれた真竹の中から、長いのを1本と短いのを2本バランスよく選んでセットします。

12月13日(水)曇りのち晴れ 場所:萩谷フィールドA 参加者:9名

毎年12月13日は、「松迎」といって、歳神様をお迎えするための松を山にもらいに行く日です。

この日に合わせて、門松用の松を切ってきて、講座の材料として2本ずつセットしました。

飾り用の南天も、実と葉をそれぞれ切り分けました。

これで、山で行う準備は完了です。

金曜日から、いよいよ公民館で前日準備と講座本番に入っていきます。

市民のみなさんに喜んでもらえますように!