夏休みの自由研究としての【内燃機関の圧縮率と爆発〔メンテナンスとは清掃なり〕】は失敗に終わった(T_T)

『もうこうなったら、一番怪しくて一番高い部品交換しちゃる( `ー´)ノ』

と部品発注したのが昨日のこと。

座して待つのもなんだから、今日もバイクをいじってみる。

気になっていることもあるし・・・

(このことが後々大きく響いてくるとはこの時は知る由もなかった( ˘ω˘ ))

次の研究のタイトルは【はたして火花は弱いのか】

シリンダの組付けとともに、不安要素をできるだけ減らすためにバッテリーはフル充電し電圧を測り、プラグも新品に交換した。

またしても始動しなかったのでプラグを外し、スパークが飛んでいることを確認。

セルでもキックでも火花は飛んでいるが・・・チ、チ、チ、チ、チ

『なんだかヨワッチィなぁ』

でも、相手はガソリンだぜ。 火花が飛んでれば「ドッカン!」でしょ。

「火花が飛ばない」と「火花が弱い」がネット上ではあまり区別されていない。

弱くても、飛んでいるのならエンジンはかかる!と蹴り飛ばしている回答がほとんどだ。

まぁ、2chよりも価値のない「Yahoo知恵遅れ」に頼っても仕方がないのだけれど。

ホントに、知ったかぶりより酷い「知ったつもり」の回答の多いこと。

世の中いつから某S県職員並みの奴ばかりになったのだろうか?

少しくらい「恥ずかしいという美学」はないんだろうか?

反論や否定がなければ自分の言っていることが正しいと思っている。

あまりに理解していない発言には、まともな奴は修正意見する気すら起きないというのに。

それでも質問者はシロート回答者の的外れな回答を信じて納得している構図・・・

ネット社会の始まりの頃、誰かが警鐘を鳴らしてたな。

「情報を集める時代は終わり、価値のある情報かどうか判断できることこそが生きていく能力となる・・・」

あ、話が逸れている( ˘ω˘ )

スパーク火花の発生する電気経路は、

ジェネレータピックアップコイル →CDI →イグニッションコイル →ハイテンションコード →プラグキャップ

プラグは今回新品だから要因除外として、上流に遡ってみるしかない。

とりあえずプラグキャップから。

『んー、ハイテンションコードの芯線が無くなってる(''Д'')』

1cmほど切ってみると芯線は銅色の輝きだった。

『このくらいなら導通は十分だったはずだな』

・・・ということで「火花の弱い原因とはいえない」

その1段上のイグニッションコイルの抵抗値はマニュアルどおり。 〔YAMAHA DT125Rサービスマニュアル追補版より抜粋〕

〔YAMAHA DT125Rサービスマニュアル追補版より抜粋〕

『だいたい、単なるトランスが破裂以外に故障はないよなぁ( ˘ω˘ )』 〔YAMAHA DT125Rサービスマニュアル追補版より抜粋〕

〔YAMAHA DT125Rサービスマニュアル追補版より抜粋〕

次はCDIのチェックなのだが、残念ながらテスターではチェックできないので、次のピックアップコイルの調査である。

『んー?ピックアップコイルは正常値なのだが、チャージコイルの抵抗値が5.8MΩ?!』

こりゃコイルが断線か端子外れを起こしている?

(実はこの時、コネクタの逆側つまりコイルではなくCDI側を測っていたことに気づいていない( ˘ω˘ ))

ここで、前述した「気になっていること」が俄然浮上してきた。

【前にオイルシール交換した時に、スタータクラッチにグリス塗ったからセルが滑ってんだよなぁ】

この部品、どう見ても摺動部分だからグリスを塗って組付けたくなる。

実際に古いサービスマニュアルには油を差すよう指示されていたらしい。

しかし、ネット上にたった一つだけ「マニュアル通りグリス塗るとクラッチ滑ります」という記載を発見していたのだ。

『そっかー、動作理論は遠心クラッチだから滑るとまずいよな』

ってことで「そのうち」分解しようと考えていたのだ。

今回どうせジェネレータコイル確認するから、ついでに気になる部分は治しとこ(^^)

って・・・( ゚Д゚) これが致命傷になっていたとは!

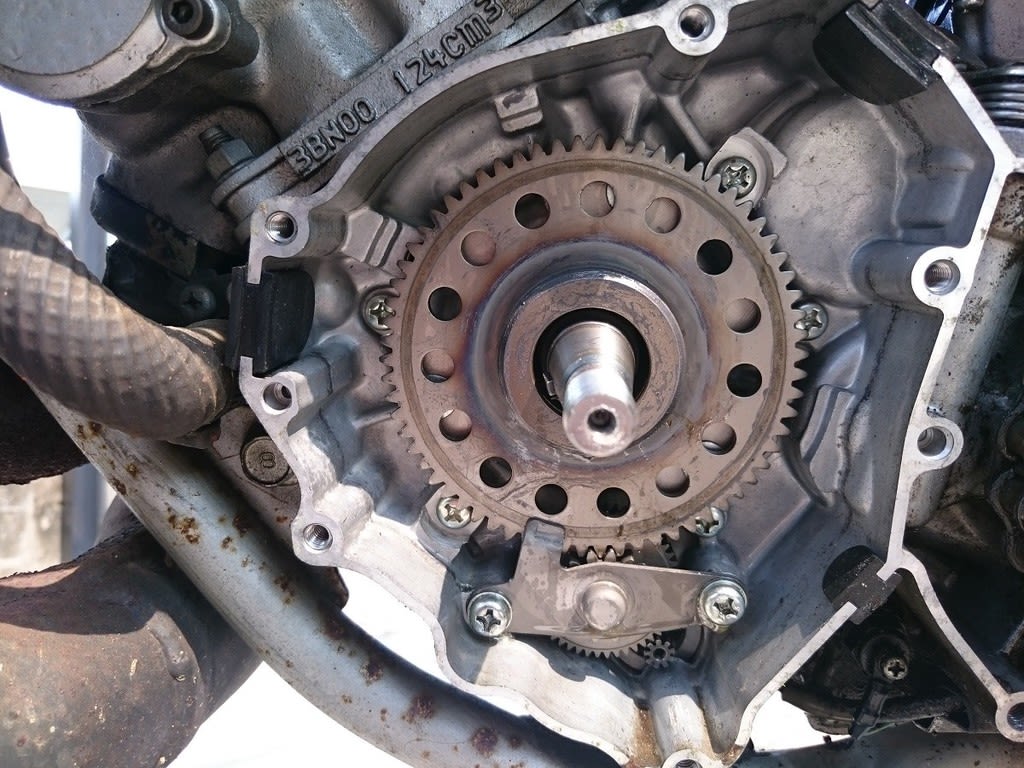

ジェネレータカバーをいつもどおり外してみると・・・

「ガコッ!」

『( ゚Д゚)( ゚Д゚)( ゚Д゚)・・・何でマグネットまで取れてくるの?』

インパクトで締め付けたナットはすでに外れており、コイル側にフライホイールがくっついたまま外れてきたのである。

こりゃぁ!?

フライホイールの位置決めをするウッドラフキーが破壊している。

フライホイール側にもキーの破片が。。。

おそらく、セルクラッチが空回りしただけじゃなく、フライホイールごと空回り。

つまり、火花の強弱なぞ語る以前に・・・点火タイミング、いやいや発電すらできてもいないジェネレータ。

『私としたことが orz...』

半月型のキーでフライホイールの位置決めをしている、それがクランクシャフトのナットが緩み、重いフライホイールのガタ付きに叩かれ、割れてしまったのだろう。

ジェネレータカバーの中を重いフライホイールが暴れまわったのだ、無事に済んでいるとは思えない。

『こりゃ、発電コイルを断線したかもね』

強力な磁石のフライホイールをなんとか引きはがし、とりあえずコイルの抵抗値を・・・『ん?』

あれまオス? そっか、おりゃさっき反対側のメスコネクタ測定しちまったんだ。

ということで、コイルの抵抗値は正常。

配線図と首っ引きで他にいろいろ測定したところ、どうやら断線していないもよう。

セルクラッチ機構の接触面はパーツクリーナで十分脱脂。

これでセルの滑りはなくなるだろう。

私がバカだった。

クラッチのグリスだけならセル滑りだけで済んだろうが、フライホイール外しに苦労した私は「固着」を防ぐためにクランクシャフトのテーパー部分にシリコングリスをたんまり塗り付けていた。

さらに、なんとなくスペーサーにもグリスを塗っていたのだ サビルノイヤダシ "(-""-)"

【考察】

セルクラッチが滑る振動でテーパー方向に力がかかり、グリスで滑りやすくなっていたナットが少しずつ緩んだ。

クランクシャフトの回転力がテーパー軸面全体でなく、小さいウッドラフキーだけで重いフライホイールに伝達された。

何度もセルやエンジン始動でガタガタやっているうちにキーが折れ、クランクシャフトが空回り。

シャフトの回転方向に回ればナットが緩まない設計だが、フライホイールが慣性で回りすぎればアッという間にナットは外れてしまっただろう。

つまり、テーパー軸は接触面積でエンジンの力を伝達する必要があり、ここを滑りやすくすることはウッドラフキーだけに全ての力を集中させてしまうことになる。

やはり固着するくらいで正解なのだ。(外すのメンドクサイが^^;)

さらに、キーに力を集中させないという意味では、ナットを締める際にフライホイールの慣性を利用したインパクト締めはキー破損の原因となるかもしれない。

スタータ機構のギア類も全部外しオイルシールも確認したが、前回の組付けのままきれいなものだった。

あぁ、なんとか被害はウッドラフキーだけで済んでよかった。

『火花が弱いとかそんな問題じゃないな(-"-)』

あわやジェネレータが全破壊するところだった。

ウッドラフキー(たった98円の重要部品おそるべし ^^;)とネジ類を追加注文したところである。

エンジン不動の原因がフライホイールの空回りならいいのだが。

(でも、CDI:12000円も注文しちゃったしなぁ^^; まぁいいか今後貴重になる部品だし)

ピカピカに洗い上げてリビングに持ち込んだエンジン上部パーツ。

この際、一つ一つチェックしておこう。

シリンダは軽くカジった感じか?

爪でも傷の引っ掛かりはないが、排気ポート側に指の腹で摩耗の微妙な凸凹が感じられる。

吸気ポート側はもんだいないみたい。

『でもこれくらいで圧縮漏れのエンジン起動せずなんてことがあるのかなぁ?』

擦れた原因はオイル切れだろう。

なんせ、キャブをとっかえひっかえしてる間、2stオイルラインからほとんど供給されてなかったかもしれない。

やっぱり保険としてガソリンタンクにオイルを混ぜておいたほうがよかったかも。

懸案のピストンリングの摩耗。

『んー規定値は超えているかもしれないなぁ』

それでも異常な固着や傷はなかった。

ピストンも多少の吹き抜けはあるが、爪の引っかかる傷はない。

『こりゃ、ピストン交換は無駄だな。こんな程度で交換が必要とは思えん(*^^)v』

せっかく涼しい台所で作業できるのだから、サーモスタットも調べとこ(^^♪

熱湯かけると・・・にょにょにょーーー♪とバルブが開いた。

生き物みたいで面白い。

これが動かなければ、冷却水が動かずオーバーヒートしてしまうのだ。

さてさて、ピストンリングが届いたので取り付ける。

実際の取り付け作業ではオイルぬるぬるプレイなので(^^♪ 写真はありません。

リングにはオイル溜めの溝があるが、古いほうは溝が少なくなっているのがわかる。

この分だけ摩耗しているってことだ。 0.2mmってとこか?

ピストン上部のリングは凹型、セカンドリングはV型の切り口である。

それによってリング回り止めのピンも異なっている。

リングのお約束として、印字か打刻のある方が上側になるので裏表を間違えないように。

まぁ、間違えればシリンダーに絶対入らないけれど・・・"(-""-)"

シリンダ組付けの注意点:

セカンドリングは回り止めのピンからリング切り口の位置がずれないが、トップリングは平気でずれる。

トップリング部分をシリンダに入れるときには切り口とピン位置があっているか何度も確認しながら入れること。

力づくでリングを縮めてもピン位置が合っていないと絶対入らないので、リングを折ってしまうことがある。

トップリングだけテーパー形状。裏表は印字が上になるようにね。

間違えると溝にきっちり収まらないのでシリンダに入らない。

セカンドリングは両面が平面だが、切り口Vなので入るようにしか入らない( ゚Д゚)

ここで登場!!!

キャプテンウルトラの光線銃?! いえいえ簡易ホーニングマシンです。

3個の砥石がグルグル、これでシリンダ内を平滑にしようと思ったのである。

『んー気持ち凸凹が少なくなったような、まぁいっか( ˘ω˘ )』

きれいなピストン組付けて・・・

シリンダヘッド載せて・・・

大体組みあがりました。

ついでにサビサビチャンバーの錆隠し塗装したりして・・・

クーラントの代わりに水道水入れて、ガソリンタンクつけ、プラグ穴からオイル数滴・・・

スイッチON・「ミーミー♪」

ランプ類もOK、YPVSも正常に動いている。

『よーっし(^^)/』

シート載せてキックキックキック!

ピストンリングが効いたのか圧縮も回復している「気がする」

ブボボ、ブボボ、ブボボ・・・

・・・・・かからない・・・・

『OH前となーんも変わりまっしえん ( ノД`)シクシク…』

結果、おそらくDT125Rの起動しないのはエンジンの圧縮漏れじゃなかった可能性が高い。

『まぁいいか。あんだけ汚れてたから、どうせいつかはやらなきゃだっただろうし』

しかし、こりゃ本格的にCDIとかの電気系統に確定だな。

・・・CDIは車種専用だから入手できなくなるとお手上げだ。ポチっ! 12000円なり(T_T)

部品が届くまでに、イグニッションの配線を遡ろう。

分解したピストン、シリンダパーツはギットギト"(-""-)"

『洗わなきゃな・・・』

この真っ黒油ドロドロを台所で洗ったら嫁さんに殺されそうだ。

『仕方がない、外の水道で荒うしかないなぁ』

【準備したもの】全て100均( ˘ω˘ )

・パーツコンテナ(小さな桶ね)

・濃縮台所用洗剤(油汚れにー♪)

・シート型のナイロンタワシ

・メラミンスポンジ

・歯ブラシ

着け置き洗いのコンテナにシリンダーを入れ、直接洗剤かけてタワシとスポンジでゴシゴシ・・・

ピストンやらYPVSやらの油ギトギト真っ黒クロスケはパーツコンテナで洗剤漬け( ˘ω˘ )

ゴシゴシ・・・

ゴシゴシ・・・

ゴシゴシ・・・

・・・

・・・

・・・

『どっひゃーーーー(''Д'') 死ぬ死ぬ!!!』

炎天下での洗い物は命がけである。

そんなこんなを5時間くらい。

キラリン(^_-)-☆

キラリン(^_-)-☆

キラリン(^_-)-☆

その他の部品も整理して・・・

これなら家の中に持ち込んでも怒られないぞ(^^)/

『やっと涼しいお盆休みが過ごせる( ^^) _旦~~』

さぁ、次はピストンの状態チェックだ。

世の中、お盆休みに突入。

極暑の夏休みに何をするかというと・・・

突然死したDT125Rのエンジンをばらそうというのだ。

前回、こんなパドックを設置し突然のゲリラ豪雨にも対処。

なんせシリンダーヘッドを開けるのだ。

雨が駄々流れ込んだらシャレにならん。

心臓手術はさすがに屋根がないとね(^_-)-☆

古いバイクなので、何かの参考になる方もいると思うので写真を多く載ておこう。

以降、縮小写真は拡大してご覧ください。

シリンダヘッドを開けるのに2stオイルタンクがじゃまなので、取り外してそこら辺にタイラップでぶら下げておく。

ついでに反対側YPVSサーボモータも外してぶら下げておく(^_-)-☆

DT125Rは水冷だからして、まず最初にクーラントを抜くこと。

面倒なのでついつい後回しになりがちだが、忘れずに最初に抜いておかないとヘッドのボルト緩めた途端エンジン内が水浸しになるので要注意!

ラジエータからの太いホースとキャブからの冷却水戻りホースを外し、サーモスタットカバーと水温センサーを外す。

(ウチのDTはキャブには冷却水回していないので、サーモスタットからぐるりとヘッドに戻しているだけ(^^♪)

長年の水回り、ネジは固着して舐めやすいので注意注意(^_-)-☆

サーモスタットとOリングはそのまま指ではずせます、決してコジらないように。

ヘッドの6角ナット5本を、必ずメガネかソケットで「対角線緩め」ではずす。

おそらくガスケットが固着してるだろうから、ハンマーでコンコン!

初めて見るDT125Rのシリンダ内。

『んードロドロできちゃない( ˘ω˘ )、でもガッツリ焼き付いてはいないようだ(^^)/』

というか、おりゃ2stのシリンダばらしたことなかったニャ。

上死点までピストン上げてみるとピストンヘッドのカーボンの厚みがよくわかる"(-""-)"

『これって?カブリとかいう問題じゃないくらいギトギトだよなぁ』

ヘッドカバー側は汚れているが問題なさそうだ。

さて、肝心のシリンダーを取り外そう。

まずは・・・忘れずに(^_-)-☆

YPVSのワイヤーを外しておく。

なかなか取れない場合は、完全にワイヤーを緩めてプーリーごと取り外してからワイヤーを抜くのが吉(*^^)v

で、シリンダーの4本の六角ナットを緩めるのだが・・・

手が入りにくいのでスパナで緩めようとした途端、「ウニュ( ゚Д゚)」

『こりゃいかん、ここを舐めると大変なことになる(''Д'')』

たまたま工具箱にあった「薄手のメガネレンチ」でガッツリ噛ませて緩めた。

特に1本だけ固着が酷かったのでメガネでも舐めそう。

『仕方がない、手ンパクト"(-""-)"』

メガネレンチの柄をハンマーで思い切り小突いて、なんとか緩めることができたのでした。

スタッドボルトのサビサビが酷いが、実はネジは上部しか噛んでいないのでワイヤーブラシでごしごし錆落として『オッケー(^^)v』

そんなもんである(^_-)-☆

それにしても、クランクのガタも少なくきれいなエンジン腰下・・・ということにしておこう(^^)/

とりあえず、ピストンピンのクリップを外し、ピンを抜けばピストンが外れるはず・・・新品ならね・・・"(-""-)"

過酷な運転にさらされたエンジンはそうマニュアルどおりにはいかない。

今回も指で押したぐらいではビクともしないので、〔掟破り!〕ドライバーで小突いてピストンピンを抜いたのだった。

YPVSもギトギト"(-""-)"

こんなんでも、キーONでは元気に「ミーミー」とクリーニング動作に問題なかったぞ。

シリンダー分解はここまで。

さてさて再度組み上げることができるのだろうか・・・

前回、クランクオイルシールをやっつけたというのに。

【先週までのお話】

『相変わらずエアスクリユー調整が効かないぁ・・・』

確かにシールの効果はあるようだ。

しかし、今までになかった8000回転で頭打ちになる症状が勃発。

途中は今までになくパワーが出ているのだが、最高速ぬわわkm/hで伸びない。

『なんとなく、濃いような気がするにゃ』

吸気フィルタはオイル絞ったし、排気チャンバーもサイレンサーも「フーッ」してみた。

『こりゃやっぱりキャブレターかなぁ』

キャブ2号はまだ新しいし、この間点検はしているがまだどこか空気の通路が狭いのかも。

『おっしゃ、万全のキャブ1号の出番かな』

古いキャブと取り換えて変化を見る作戦。

キャブ1号はその後の徹底した清掃のまま保管されている。

サクッとキャブを交換して、熱中症予防のため昼飯食って戻ると・・・

お漏らししてる"(-""-)"

オーバーフローでボタボタ地面にガソリン落としてる。

組付け直後はバルブの座りが悪くて漏れることはよくある話。

少し走れば振動で治ることが多いのだからして・・・

『ちょっと試乗してくる』

といつものテストコース(農道アウトバーン^^;)行こうと思った。

セルでキュルル、ブン!と1発始動。

クソ暑いので暖気もせずに発進。

自宅から50mの曲がり角まで届かない時、突然ブボボボ・・・・

『あり?アイドル低すぎ?』

アクセルを開くと・・・・

「ブボボ、パン!・・パン! バン! プスッ Ю」 ( ゚Д゚;)

セルを回すがかからず、完全にカブった感じ。

恥ずかしながら家まで押して帰る。

その後、セルは回れどエンジンがかかる気配が全くない。

プラグ代えても、キックでシリンダ乾かしても、車のバッテリーに繋いでも。。。。

それまでちゃんと乗れていたキャブ2号に交換しても。

「キュルル、ルルルルルル・・・・」

キックでも「カスッ( ˘ω˘ )」

こりゃ単にカブったのじゃないことだけは確かである。

『あちゃー、オーバーフローしたまま走ったので不正爆発でエンジン壊したか?』

ほんとにそんなことがあるのか?

もともと止まる要因があってたまたま心停止したのか?

なんにせよ、この猛暑の中でテント張ってリゾート気分を味わう羽目になったお盆休みである。

この間の土日で、せっかく買った専用工具が全くの無駄だったことが判明した "(-""-)"

新たにフライホイール取り外し冶具を買うのもムカつくし、買ったはいいがまた使えなかったら今度こそDT125Rにレンチを投げつけそうである。

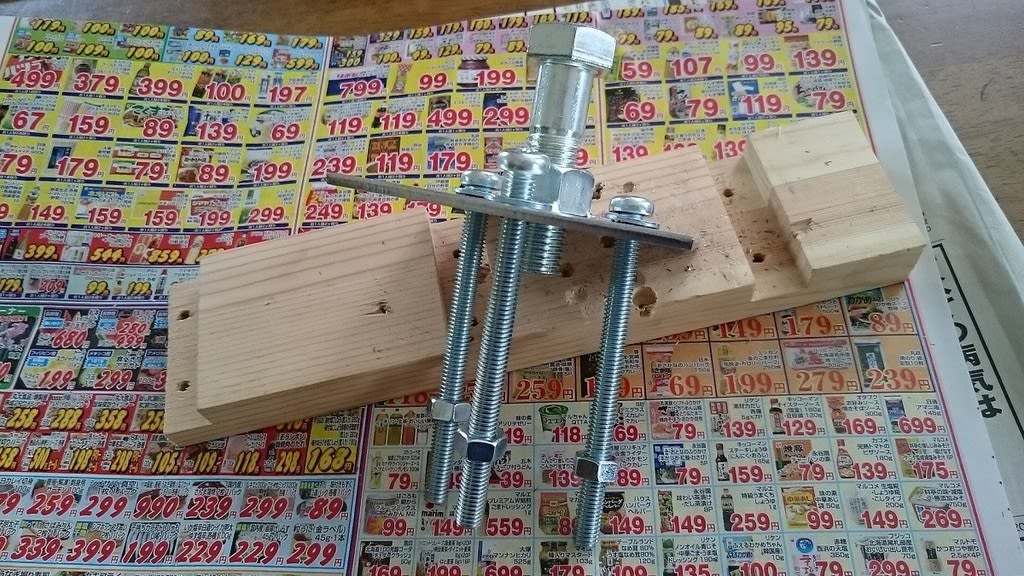

そこで・・・

『こうなったら、専用工具を手作りしてやる( `ー´)ノ』

ずっと邪魔になっていた木切れがこんな時大活躍(^_-)-☆

だから物を捨てれないんだなぁ

前回の図面に合わせ、正三角形にドリルで穴を開けていく。

穴の大きさは8mmのネジが入ればいい。

こんな場合はいきなり8mmのドリルを使いそうだが、工作に慣れた人は絶対そんなことはしない。

いくらポンチでへこませていても8mmドリルは食いつかないし、もし食いついても途中で刃が噛んだら金具ごと回って危険である。

金属に穴を開ける場合は、安全のためにも小さい穴から少しづつ大きくしていくこと。

2mm→4mm→5.5㎜→6.5mm(普通のドリル刃セットはここまで)

近くのホムセンにドリル刃を買いに行って、最後の8mmの穴あけ終了。

(それでも8mmで刃が噛んで2回ほど危険な状態になった(''Д''))

で、出来上がった「自作フライホイールプーラー」がこれ。

なんじゃこりゃな品物だが、理論的にはヤマハ純正工具と同じ働きをするはずだ。

早速使ってみる。

取り付けはうまくいった、いい感じである。

『やっぱ精密に図面引いたからなぁ( ˘ω˘ )』

注意して見てもらいたいが、フライホイールのスペーサーを抜いて再度ナットをつけている。

ここだけは守ってほしい。

ナットをつけていないと、フライホイールは外れたはずみで足元の床に飛んでくるのだ。

しかし、これが回らないのなんの。

これだけ長いバーのテンションでも回らない。

少しずつゴンゴン叩いていくと・・・

『バキ!!!』

いきなりスパナが空回りして落ちた。

フライホイールってあるところで突然外れるので要注意である。

フライホイールの軸はテーパー形状。

つまり奥に広がっている形で止まっているので、引っ張って外すわけだ。

で、その奥にあるギア群はセルモーターからフライホイールを回すギアだろう。

抑え金具の2本のネジはネジロックで固まっているので躊躇なくインパクトドライバーを使う。

力で回そうとすると100%ネジ山をつぶすので注意。

ギアを全部外してもまだ金具があるのか orz...

このネジもインパクト必須である。

これでやっとオイルシールにたどり着いた。

後はこれを交換すれば「安心」できる。

しかしここでもそう簡単にはいかなかったのだ。

オイルシールに白い点があるが、引っこ抜くための器具が折れて刺さったもの。

これは100均の千枚通しを曲げて作ったんだが、ゴム部品はビクともせず器具の方が簡単に折れてしまった。

『うーん、このバイク、幾重にも罠を仕掛けてくれるなぁ"(-""-)"』

もう手段は選んでられない。

木ネジをねじ込んで引っ張る作戦。

・・・木ネジがグリグリに曲がる程の力でもゴムはビクともしない。

そのうちに木ネジが引っこ抜けてしまった。

『かくなる上は・・・』

ドリルでもう1サイズ大きい木ネジの穴を開け、木ネジをインパクトドライバーでねじ込んだところ・・・

ポコッとゴムが浮いてきたので、やっとこさオイルシールのゴム部品を取り外すことができたのである。

オイルシールの収まっていた穴の奥に見えるベアリングも銀色でキレイ(^^♪

オイルシールから呼吸していた(空気を吸ったりガスを吐き出していた)痕跡は・・・よくわからん。

『まぁいい。交換しとけば当分ここの心配はしなくて済むし』

新しいオイルシールをシリコンスプレーで濡らし、まんべんなく周囲を叩き込んでいく。

『やったー(*^-^*) 懸案のオイルシール交換完了(^^)v』

とりあえずシフトペダルのシャフトとフロントスプロケット後ろのオイルシールの交換はまたの機会に(*´Д`)

『だってさ、スプロケットのナットサイズ26なんて近所に売ってないしぃ"(-""-)"』

ま、これだけはバイク屋ではずしてもらうか。インパクトも必要だろうし。

前回の通販記事で買ったもの。

それは、28年物のDT125Rのオイルシールを交換する準備だった。

キャブをいくら分解してもパイロットエアスクリューの調整が効いていない。

アイドリングでスローのガソリンが来ていないようなのは気になっていた。

それでも、アイドリングスクリューで調整すれば全く問題なく元気に走っているのであるが・・・

『どこかから2次エアを吸っている・・・気がする』

キャブ周辺もインテークもクランクケース、フロントスプロケット・・・

いろいろパーツクリーナーを噴射してみても、アイドリングに変化はない。

『うーん、よくわからん』

それでも気色わるいので、とりあえずDT系の弱点といわれる左側オイルシールを3か所交換に挑戦してみる。

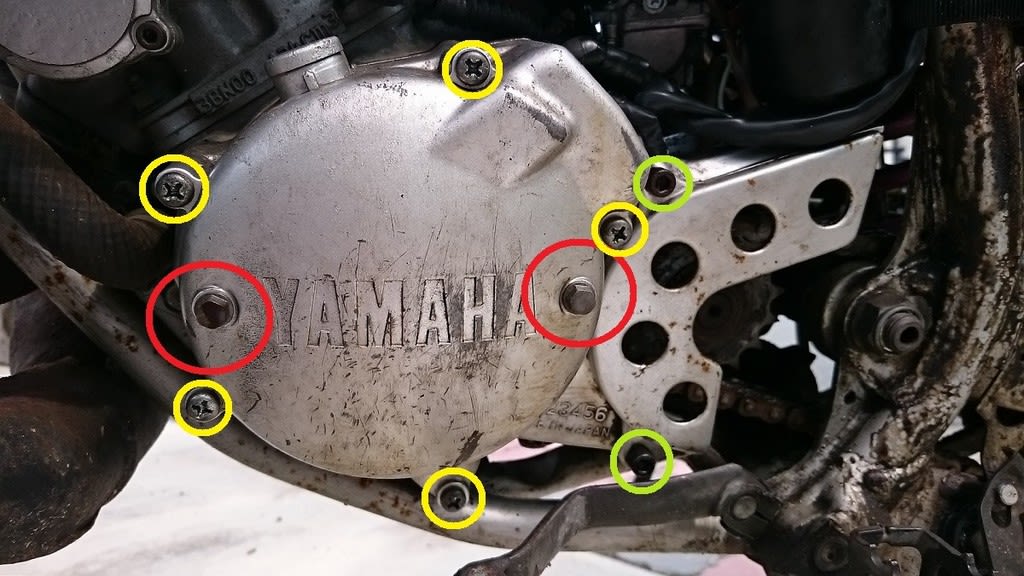

DT125R(3FW)も製造年によってジェネレータカバーが若干違う。

基本的には、緑のボルト(キャップボルトに変更しているが^^;)2か所がフロントドリブンスプロケットのカバー。

黄色5か所がジェネレータカバー(マグネットフライホイール部分)のボルトである。

ここでサービスマニュアル(ネットで探したものだから英文^^;)にも書いてない赤い2か所のヘキサゴンボルトが気になったが、とりあえず外しておく。

ドリブンカバーはたまーに外してたのでいいとして、何がなんとカバーのプラスネジが固着して全く回らない。

ネジをハンマーでコンコンたたいてもびくともしない。

『こりゃ、普通に回すとネジを舐めるな。このボルトは特殊な長さだろうから面倒だな』

前から欲しかったインパクトドライバ。

近所のホムセンで1500円以下の一番安い、でも打撃部が大きい「ANEX舐めたネジ外しインパクトドライバ」なるものを買ってきた。

ネットでもさほど値段は変わらないので、ご当地ホムセン「ユートク」いい仕事してます。

最初はこれで遠慮がちにカンカンやっていたのだが、ネジが回る気配はない。

打撃はネジ方向だからネジ頭を舐める気配がないのに気をよくして、おもむろに立ち上がり、間違って手を打ちつけない最大強度で

「ガンガン!!ゴンゴン!!ゴンガンゴン!!」 ここまでするかぁ?ってぐらい本気で叩く。

おおっ( ゚Д゚)回った。いきなりネジが緩んで出てきたのである。

あれだけ激しく叩いたのに、ネジ溝に傷はついたがネジは舐めていない。

『スゲー、インパクトドライバ恐るべし。今までこれを持ってなかったのは大きな損失だったかもね』

カバーは長年ノーメンテだから、全部のネジ外してもびくともしない。

こんな時はハンマーでやさしく・・・「ガン!!ガン!!」とたたくと隙間があいてパカッと割れてくる。

スプロケットが汚いのは置いといて・・・

『あ゛??? ありっ?フライホイールが逆???』

そうなのである。

カバー側にコイルがついていて(だから、あの2本のネジがあったんだ^^;)

フライホイールが外に向かって開口していた。

事前に調べた画像は全部、カバーはただのカバーで、フライホイールの向こう側にコイルがあったのに。

ネット上や英文サービスマニュアルにはこの形は全く見当たらない。

それにフライホイールの向こう側に、おそらくセルモーターのギアが見えている。。。

( ゚Д゚)? ( ゚Д゚)? ( ゚Д゚)? ナンダコレハ?

『ま、とにかくフライホイールはずしてみよう』

ここで、K藤氏に借りた「インパクトレンチ」の出番である。

センターナットは16サイズ。

普通はフライホイールを固定する器具を使うのだが、今回買ったこんな奴は全く使えない。

注1:一生に一度使うか使わないかのツールだが、どうも使わない結果となりそうだ(T_T)

ちなみに買ったのは真ん中の訳あり格安品です。

必要な方にはいつでも貸出OKです(^^)/

ここはインパクトの威力で・・・

「ガガ!ガガ!ガガガガ!!!」

うりゃ、緩んだぞな。 K藤氏に感謝 m(__)m

ガーン!( ゚Д゚)

やっとロックナットはずしたのに、またしても想定していた構造と違う。

普通は・・・っていうか、ネット画像でもサービスマニュアルでも内ネジにプーラーなるツールをねじ込んで芯棒を押し出すものだと説明されている。

今回買ったプーラーである。

少なくともDT125Rの記事で、この2重ネジ式のプーラー以外を見たことはなかった。

『こ、こ、これは・・・さんざん悩んで買ったプーラー・・・無駄じゃん(T_T)』

注2:これも今回使えないのなら生涯2度と使わないだろう代物(T_T)

これ、少しだけいいのを買ったのになぁ"(-""-)"

もちろん必要な方にはいつでも貸出OKです。

さて、カーポートでバイクをバラバラにしたまま放置するわけにもいかず・・・

土曜日はここで元どおりに組み立てて終了。(*´Д`)

日曜日は通販で買った特殊工具が全く無駄になったことに、ショックで寝込んで・・・・

いやいや、気を取り直してこんなことを始めました。

再度開腹手術、フライホイールの構造を研究。

手持ちのプーラーが使えないのならどうやって外すんだ?

『こりゃ、3つのサービスホール(ネジ穴)にネジを差し込んで真ん中の芯棒を押すツールが必要だな』

後で調べてわかったのだが、この形はヨーロッパのDT125REのサービスマニュアルに同じ形式が書かれていた。

そして、そこには「YAMAHAオリジナルツール」を使えと(*´Д`) あーぁ。

こんな専用工具があるには・・ある。

でもね、ヤマハ純正は12000円もするし、2000円程度のものは原付スクーター用で使えなかったとかの評判だし。

おもむろに図形の勉強・・・

ではない。

フライホイールのネジ穴の位置とセンターシャフトの型紙なのである。

近所のホムセンで200円ほどの強そうな金具を買ってきて・・・

これも100均のポンチで1辺48㎜の正三角形の頂点にドリルで穴を開ける。

そこにM8のボルトを差し込めば・・・

あーら不思議( ゚Д゚)

『一生に一度しか使わないなら工具を作ってしまえ(^^)/』

今、ここである・・・・

最初からバイク屋に頼んだらよかったかも・・・

にゃ、最後まで完成することができればバイク屋の工賃よりうんと安い・・・でもないかもね"(-""-)"

まぁ、梅雨の晴れ間の遊びと思えば。

またまたヴィッツのドアミラーが「自動格納できないミラー」になった _orz...

再度、以前に書いたイラストのとおりになったのである。

『またギアが割れたんだろ、それにしても耐久性に難ありだなこりゃ』

このところは面倒くさいので、ミラーのコネクタ引っこ抜いて「閉じないミラー」でも何の支障もなかったのだが(-_-;)

実は最近になって、「ヴィッツ ドアミラー 閉じない」とかで私のブログにやってくる人がやたら多い('◇')ゞ

『仕方ない、困っている誰かの参考になるのなら・・・』

どうせまたギア割れだろうから、今度はエポキシパテを100均で準備してミラーの分解に取り掛かる。

しかーし!

『おーまぃガッ!』

なんと、モーターギアボックスの爪が引きちぎられて割れていた。

『そっか、前に何度も開け閉めしたから爪が疲労してたんだな』

それにしても、ウォームギアのトルク恐るべし。

今回は内部のギアが割れていなかった。

おそらくドアミラーを開閉するより、ウォームギアの軸受けを上に押しあげる方向に力が逃げたのだろう。

『かくなる上は・・・"(-""-)"』

要は、ギアボックスが開かなければいいだけ。

いろいろ考えて、細いワイヤーでグルグル巻きにしたった(^_-)-☆

タイラップでもなんでもいいと思います。

今後の修理をあきらめるのなら、エポキシパテでがっちり補強するのもあり。

ちなみに、その後全く問題なくドアミラーは閉じておりますデス。

せっかく明るいレンズEF50mmf1.8IIを手に入れたのだから、星を撮りたくなるのは必然であろう(^^)/

2月28日の佐賀平野の西北西(最後には動画あります(^^))

実は以前も三脚持ち出して星を撮ったことがあるのだが、一向にうまくいかない。

今度の神レンズを使ってみたら・・・

『をょ?ファインダーどころか、ライブビューでも星が見える( ゚Д゚)』

さすが、f1.8である。

しかし、オリオン座が画面いっぱいで星数も多くて何が何やら・・・

『やっぱ、APS-Cだともっと広角じゃないとダメだな』

うまく撮れないから、広い明るいレンズを求めるのは一眼の宿命か。

『でも、これ以上のレンズは4マン以上"(-""-)"』

こりゃ方針を変更して、カメラ付属のズーム広端でできるだけやろう。。。。

(ただお金がないだけなんだけど"(-""-)")

まずは、安い三脚でもぶれないようにスマホ接続のケーブルを細くしたい。

USBのOTGケーブルもカメラのUSB-ミニBも太すぎ。

K藤さんからもらったデータSWつき100均マイクロUSBケーブル

マイクロコネクタ側が必要だから、分解できるコネクタが必要。

ちまたにはモールドコネクタばかりで、プラ製のこれがなかなか見つからないのである。

『おりょ?いっちょ前にちゃんとしたスライドSWが使われてる(^^)』

こんな100均の安物なんか、普通は金属バネで作ったリードSWばかりである。

こりゃ、当たりだな。

『ま、今回は先っちょだけしかいらないし(-_-;)』

SW部分は切り取らせてもらった。

ちなみに、上のピンアサイン図・・・私の工作ではいつもこんなチラシの裏に落書きである。

しかしこのメモがデジタル改造の基本なのだ。

で、別のミニUSBケーブルの親USB側をちょん切って・・・

つまり、USBミニB(オス)ーーーUSBマイクロ(オス)のケーブルでカメラとスマホを接続するのである。

スマホ側がコントローラーとなるので、OTG(ホストケーブル)じゃないといけない。

なので、NCピンとGNDはジャンパしてる。

元のプラカバーに入れるとこんな感じ。

SWもとっちゃったので、中にエポキシ流し込んで配線ごとカバーを接着してしまう。

さてさて、このケーブル作ったら2日連続晴れたので星撮りに行った。

27日はいつもの昇開橋『ダメダメ、昇開橋のライトアップが明るすぎ』

28日は『いっそのこと、佐賀平野のど真ん中はどうだろう?』

場所はこんな感じ。(Xperiaで撮れた写真)

北西に街の明かりが見えるほかは、真っ暗な田んぼの中 ('Д')

『お、オリオン座がほかの星をたくさん従えてる(^^♪』

X7 18mmf3.5 ISO800 15s

X7 18mmf3.5 ISO800 30s

『ありゃありゃ、飛行機飛んでるし(-_-;)』

ま、これはこれで意図しない写真だ。

で、これくらいの写真ならわざわざスマホでカメラのリモート操作いらない。

三脚で2秒セルフタイマーで十分。

必死こいてケーブル作ったのは・・・

https://youtu.be/5W9lTqGRVds

(高画質でアップしなおしました。これなら流れ星もばっちり)

こんなのをやりたかったからなのである。

真っ暗な田んぼの中で2時間半、360枚でバッテリーが切れた(-_-;)

『うひゃーさぶぃ』

今日は朝から頭が痛い、風邪気味かもしれない。

前回、ずっと【GPS を探しています】でポケモンGoが出来ない件を記事にした。

しかし、その後もGPSが取れない場所(飲み屋とか(-_-;))で自分だけボケGoが出来ない現象が続いていた。

偶然うまくいく方法を見つけたので報告しとく!

ボケGoがGPS 探して地図がなかなか出ない

→ボケGoを一旦終了し、スマホの位置情報の設定を【高精度】にする。

→マップを起動する。

→すぐ現在位置が見つかったら、ポケモンGo始めてもすでに地図が出てくるはず(^-^)

wifiだけで簡易測位する【省電力】じゃGoogle マップがでてもだめ。

いじょ、お試しあれ❗

このところ山旅ロガーで、GPSがまともに取れていない現象が多発。

それどころか、バッテリーが急になくなるわ、発熱でアッチッチになるわ。

『こりゃ、本気で壊れ始めたのかな?』

その後は以前書いた通り、バッテリー交換したり。

しかし、突然の発熱は収まらなかった。

バッテリーミクスで調べると、googlePlayストアがずっと動いている。

さらに、優等生アプリのはずのANAアプリまでもGPS動かし続けてるし(*_*)

そのくせマップでGPS取らんし。

どうもgooglePlayや開発者サービスの更新がアヤシイ(-_-;)

『なんやー?またgoogleのスバイウエアの暴走かぁ?』

こうなると、バッテリーは5%/h以上で減っていく。

更新を削除すればうまくいくのだが、必要落としているアプリ(iDなど)がgoogleの最新版を求めてくるから困ってしまう。

とうとう我慢の限界、

『googlePlayストアにGPSはいらんやろ❗』

xposedのモジュールapp settingで、GPS権限を剥奪(^-^)

なんと、バッテリーは0.8%/hに戻り、GPS使うアプリも正常になった。

再起動しないとGPS検知しなかったポケモンGoも、瞬時に動くようになった。

(もちろんMVNOsimなので、J1c化してA-GPSはOKである)

2chでも困ってた人がいたので、xperiaZ1f板にお知らせした。

その方もうまくいったようなので、googlePlayがGPSを開放しないことが原因だと私の仮説。

だから、他のGPS使うアプリが位置情報を取得できないことでいろいろ支障がでている気配。

googleサービスの更新が古い4.4に対応できていないような気がするのだが、詳しい方教えてくらはい(#^.^#)

いやはや、ずいぶん時間がかかってしまった。

頭の中では構想はあったのだが、実用スマホなので使えない時間が困る。

そんなこんなで約1か月、Xperia Z1f にJ1compactのROMを焼いちゃ『ダメだぁ』を繰り返していた。

まぁ、RecoveryからZ1f環境のバックアップを書き戻してすぐ復旧はできるのだが。。。

【何を言っているかわかんない人のために】

ドコモ謹製Z1fは、ドコモの役立たずアプリ満載でうざったい。

かといって、海外Z1cのROMを焼けばオサイフが使えなくなるのだ(T_T)

(ついでに、FOMAプラスエリアにも対応させる面倒が・・・)

そこに出てきたのが「felica」が使える国内向けSIMフリーのJ1compactだった。

幸いそのままのROM焼きでZ1fがJ1c化する\(^o^)/

電波もOK、オサイフOK、使えないのはワンセグくらい(^◇^)

だったらJ1c焼けばー?

(実はそう簡単にはいかなかったのである)

某2chスレでは「1回でもZ1fでオサイフ使うとfelicaチップとROMが紐づけされて消せない」と!

それでもZ1fの【docomoset】と【felica】の2つのフォルダをJ1c化後に移植すればfelicaが使えるようになると!

ここまでは、私も動作確認した。

これでJ1cはドコモアプリが消え去って本来のXperiaの性能がでてそうな・・・気がする(^◇^)

しかーし、J1c化したZ1fでは、オサイフの中で使う頻度の高い【iD】が使えなかったのである。

(2chでも、私と全く同じ現象で困っている方がいた)

【初期化に失敗しました】だとぉ( ゚Д゚)

何度挑戦しても同じ。

ROM焼きなおしてもバージョン変えても同じ(T_T)

やっと2日間スマホがなくても困らない時間ができたので、思いついたことを実行してみた。

それは・・・

「機種名の偽装」

(結果としては、たったそんだけのことだったのであるが)

【準備】

Z1f の/system/etc/から〔docomoset〕と〔felica〕の2つのフォルダをコピーして取っておく。

【Z1fを最新のバージョンでJ1c化】

下記は一例(もちろんPreRootedが王道)

1 FlashToolでJ1cバージョン136のftfを焼く

2 Z1fのバージョン288のカーネルだけを焼く

3 RootToolでSuperSU導入

4 DualRecovery導入

5 J1cバージョン136のカーネルを書き戻す

さて、Rootが取れたJ1cができたら、felica関係の調整だ。

1 Z1fのfelicaフォルダとdocomosetフォルダをJ1cにコピー

(/system/etc/ 私はあらかじめJ1cのfelicaフォルダを削除した)

2 各フォルダのパーミッションをこのように変更(ESエクスプローラ等)

3 フォルダの中身ファイルのすべてのパーミッションを変更

これで、再起動しとけば一応オサイフは使えるはず。

【いよいよ機種名偽装】

1 J1cから/system/〔build.prop〕ファイルをコピーしておく

2 PCでもスマホ上でもいいので、テキストエディタ(なんならメモ帳でも('◇')ゞ)で開く

3 build.propの中身の”D5788”を検索し、”SO-02F”に書き換え

関係ないけど、ついでに ”J1 compact” を ”Z1f”にもね('ω')ノ

4 書き換えたbuild.propファイルをJ1cに上書きし、 パーミッションを戻しておく

(上のファイルのパーミッションと同じ^^;)

以上で、iDを使う準備が整った。

最後のツメは・・・

Docomo用アプリを使うこと!!!

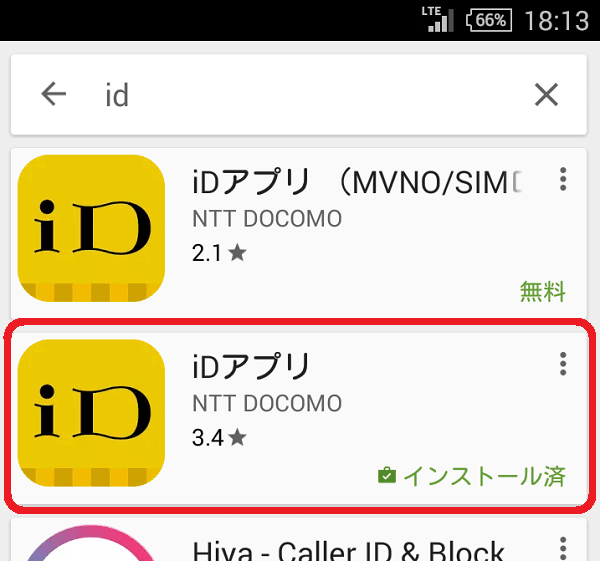

MVNO版じゃなく、今までZ1fで使えてた方を選ぶこと。

『だってさ、MVNO版の評判最悪じゃん^^;』

以上で、今まで通りWifiから無事、三井住友iDが登録できましたとさ。

さぁ、これでやっとJ1cとしてドコモアプリから解放される・・・

メデタシメデタシ('ω')ノ

2chのrootスレで困ってた人♪ これで解決でしょうか?

コメントくれれば嬉しい('◇')ゞ

嫁さんちのガバイばぁちゃんのタブレット。

何でも、全く充電しないとのヘルプ!

ビール飲みながら、バキバキと殻割り。

『あー、やっぱね(-_-;)』

マイクロUSBの芯が折れて無くなってる。

最近、スマホやタブレットでよく聞く症状だ。

『コネクタぐりぐりしたろ?』

まあ、部品さえあればハンダ付けだけなのだが。。。

仕方ない、アマゾンで買うより980円モバイルバッテリー壊したが安い(((^_^;)

謎のチウゴク製品だし('◇')ゞ

鼻唄混じりに、こんな0.5mmピッチのパンダを溶かしてたら…

「パキッ♪」 (;゜∀゜)

チップ部品にぎり潰しちった(/--)/

3分後、誰も入札のない14000円のヤフオクでした(>_<)

こないだの山行で、スマホのバッテリーが切れた件の続編。

2013年モデルのXperiaZ1f、新品白ロムで買ってから1年半少々。

山でのバッテリー切れはその後も影響を及ぼしていた。

ポケットの中で「ぶ~ぶ~」とシャットダウンすることが連続したのだ。

『うーん、もうバッテリー切れかぁ』

なんかおかしい、いつもは2日目でも残量が残っているのに。。。

フル充電100%から急速放電アプリでどのくらい持つか試してみた。

0%まで残り4時間とか出てる。

それが30分もしないうちにみるみる50%、その後は10秒毎に1%ずつ落ちて・・・

『おりょ、40%で落ちた~』

何度か再現してみたが、ひどい時は60%で落ちる。

落ちたらバッテリー不足で充電しないかぎり起動しないのだ。

この症状は有名な【Xperia電池残量表示詐称】である。

つまり、電池が消耗して60%くらいの容量に劣化してしている場合、

Xperiaはバカだから、新品の減り方を憶えていて100%-40%と表示してしまい、40%表示(実質は0%)で突如シャットダウンしてしまうと予想されている。

実際、バッテリー関連のファイルを初期化すると100%-1%まで表示されるように治ったが、-4%/hで減っていくのである。

あまり使わなくても、夕方には50%と心もとない残量だ。

(今までは多くても-2%未満、充電忘れても2日はなんとかだったのに(T_T))

こりゃバッテリー交換だ。

しかし、iPhoneをはじめ、最近のスマホはバッテリー交換ができないようになっている。

Z1fのバッテリー交換は約8500円byドコモ(´ε` )

『こりゃ自分でやるっきゃないな』 (つーか、やってみたかっただけかも^^;)

今回はあえてAmazonで〔z1f互換バッテリー〕 2000円也を選択。

Deeproとかいう会社のDEEPそうな中華バッテリーである。

このとき私はあえて〔Sony純正交換バッテリー〕3780円やら1980円やらを選ばない。

もともとこんなパーツの純正品は裏街道で流出したものしか存在しない。

どうせ純正も中国製だし・・・偽造大国の中国製だぞ?

もし偽造でなかったとしても、純正工場からの横流し(もしかして検査不良品)が堂々と売られることは日常茶飯事な国民性である。

それよりも、堂々と〔安かろう悪かろうの互換品です〕と販売されている方が潔い ^^;

さて、作業開始である。

裏パネルは周囲を強力な両面テープでくっつけてある。

これで防水機能も持たせてあるのだから、ムリに粘着部分を引っ剥がすのは最悪である。

ヘヤードライヤで「アツー!」くらいに部分的に温め、隙間に薄いプラスチックカードを差し入れる。

すこ~しずつこじり、隙間が開いたら横にずらして広げていく。

ちなみにZ1fのリア・パネルはガラス製なので「パキッ」といかないように。

iPhoneもそうなのだが、わざわざガラスにする必要があったのだろうか? 滑るし傷つくし(-_-)

ドライヤーで時々炙ることを忘れずに、少しずつ周囲を一周すればパカっと外れます。

十分熱しながらやれば、ボディ側の糊残りもなく、パネル側の両面テープも切れていません。

あとはネジ1個とバッテリーコネクタをはずし・・・

バッテリー裏も両面テープでくっついていますが、こじってバッテリーをはずします。

(ドライバは精密##0メガネ用です)

注意:赤枠のおサイフFelica用アンテナの移植が必要です。

アンテナだけ剥がすのではなく、シール全体を剥がしてから切り取ります。

私は横着して剥がさずにカッターで切り取ろうとしたところ・・・

『バチッ!』と火花がでてバッテリー発火事故を起こすとこでした。

さすがリチウムイオンは怖いので、取り扱いは丁寧に。

決して折ったり切ったりしてはいけません(^_^;)

新品の互換バッテリーにFelicaアンテナを貼り付けたところ。

もともとのシールの粘着で十分です。

ここで、忘れてはいけないもの(^o^)

元のバッテリーのコネクタについていたウレタンとプラスチック片。

これを忘れずに新しいコネクタにくっつけときましょう。

これが、コネクタの抜け防止押さえの部品です。

ここまでくると、コネクタ側からバッテリーを取り付け、ネジを固定して終了。

バックパネルを元通りに貼り付けて、気休めにドライヤーで熱して念入りに圧着しておきましょう。

防水機能を試したい方は洗面器に・・・私はそんなチャレンジはしませんが(^_^;)

さてさて、安かろう〔互換バッテリー〕がどのくらい持つのやら・・・

それより火を吹かないかも心配ですが。

追記 無事100%まで充電し、コンビニでおサイフも使えた。 あとは、電池の持ちだが…

-0.5%/h 新品の頃の「3日持ちバッテリー」に戻ったようだ (*^o^)/\(^-^*)

Windows7この頃から、システムイメージをバックアップしておくことができるようになっている。

工場出荷状態はHDDやらDVDからリカバリできれば戻るのだが、個人個人の使う環境を構築した状態でバックアップ・リカバリできる機能が標準でついたのはやはり便利である。

(みなさんが使っているのかは知らないが)

今回故障したメインマシンの環境構築直後のイメージはすでにNASに保管してあった。

『ほーら、日頃から準備していれば一気に書き戻してすぐ復旧できるだよ』

そう思っていた、

そこに大きな落とし穴があったのだ。

さて、工場出荷Windows8が起動するようになった量産型ザク。

早速USBHDDにバックアップイメージを入れて、1年前の環境に書き戻し!

ディスクイメージを書き戻すんだから、Cドライブから起動したWindowsではダメだ。

そのくらいは想定済み、N山さんのLetsNotからWindows10の回復ディスクをUSBに作ってきたのだ。

万事、抜かりないですよ♡

「ディスクイメージから回復しますか?」

はいはい♡

「ディスクは初期化されて以前のとおりに回復されます」

はいはい♡

HDDがまっさらから再構築されていく。

『やっと、前のセットアップ時点のすっきりな状態に戻るなぁ』

(^^♪

と、突然。。。

「OSのバージョンが違うためバックアップ時のOSバージョンの回復ディスクから再度起動してください」

えーっ ('Д')

そっかぁ、バックアップWin8の時だったからねぇ。Win10の回復ディスクじゃダメなのも仕方ない。

『一旦Win8を起動して、Win8の回復ディスクをUSBに作らねば・・』

ところが、画面は真っ暗、さっき入れたWin8が起動しない。

『なんだと、こら!』 (-_-)/~~~ピシー!ピシー!

なんとHDDはまっさらに再構築されたらしい。

『をぃをぃ、エラーを吐いて止まるんなら、HDD再構築する前にOSバージョンチェックくらいできるやろ』

結局リカバリDVDから工場出荷状態に再インストールのやり直し。

Win8の回復ディスクUSBを作成し、再度システムイメージ書き戻し。。。

「OSのバージョンが違うためバックアップ時のOSバージョンの回復ディスクから再度起動してください」

えーっ ('Д') またかよ? イメージ壊れてんのかなぁ?

いやいや、違う。

このイメージは確か、「Windows8.1にアップしないとサポート打ち切りまっせ!」の時に作成したんだった。

つまりWin8.1の回復ドライブを作れってことか"(-""-)"

『へぃへぃわかりましたよ。Win8.1にすればいいんでしょ』

賢いみなさんならお判りだと思うが、この時点でまたHDDはまっさら。

再度、つごう3回目の工場出荷リカバリから始めることになったのである。

その後、Win8→Win8.1にするのにWindowsUpdateを全部済ませないとダウンロードさえさせてくれない、クソ仕様のおかげで一晩では終わらなかった160個の更新を済ませ、Win8.1にアップデートするのに一晩、やっと回復ディスクでシステムイメージからの回復にたどり着いたのであった。

【教訓:システムイメージ作成と同時に回復ドライブを作っておかないと役に立たない】

どうせディスクのフルイメージを書き戻すだけだろうと思ってはいけない。

個人ファイルや設定など、再構築されているような感じがする。

だからOSのバージョンが・・・なんて破滅的な仕組みになっているのかもしれない。

どうでもいいけど、こんな仕様と知っていたら昔ながらのパーティションバックアップしてたほうが10倍はマシである。