荒立宮 荒立神社 平成20年5月4日参拝

くしふる神社を出て、次は荒立宮。

大きな鳥居があり、すぐ分かる。

しかし駐車場は満杯って。え~~~ここもそんなに人気があるの???

警備のお兄ちゃんにお願いして、やっとこ隅っこに車を置かせて貰う。

今日はお祭りなんですって(^^;) そう言えばさっき花火があがっていた。

この鳥居の建立祭らしい。町内のお偉方さんがたくさんみえている。

これが今まであった鳥居ね。荒立宮らしい(^^;)

このあたりの氏子さん総動員。みなさん興呂木さんかしら・・・

奥ではおばちゃんたちが、白い割烹着姿でなにやら作っています。(う~昭和を思い出す)

直会の準備でしょうか。

お~何が始まるのでしょう。見たい!! けど次が・・・

本当はかわいい子ども達のはっぴ姿もあるのだけど、載せるには顔がはっきり写りすぎている。

町内のお偉方さんが順に参拝しています。まだまだなが~くかかりそう。

裏からそっと参拝。

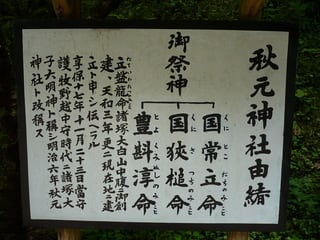

御祭神 猿田彦命(サルタヒコノミコト)

天鈿女命(アマノウズメノミコト)

この社は猿田彦の命 天鈿女命を主神とし大年神 迫天満 興呂木家先祖をお祭りしている神社です。

社名の伝説はニニギノ命が瑞豊国に降臨されし途中の分岐点で御出迎えし「筑紫の日向の高千穂の久志布流嶽」に御案内申し上げられたのが猿田彦命と記紀に記されています

其の天孫降臨の神々の中に鈿女命があり瓊瓊杵尊の命により猿田彦命に仕えられ逢初の契りを結ばれてくしふる峰の後方から切り出したばかりの荒木で家を建てて住居とお定めになりました

後世命を祀る社も荒木で白水造りとした事から別名「荒建宮」の社名となったとも言われています

この付近を「神呂木山」と言いこの峯つづきに くしふる神社 高天原 四皇峰等があります

降臨の道案内役をされた猿田彦命は道開きの神として交通安全、五穀豊穣、商売繁盛、厄除、夫婦和合、安産、長寿祈願に信仰が厚く庚申としても有名であります

鈿女命は天照大神が天の岩戸にお隠れになられたときに天の香具山の日影カズラを襷に笹の葉を手に乳房も陰もあらわに乱舞され天の岩戸開きをされました この舞が現在の神楽の元と言われています 主な後利益は芸事の上達 厄除け 子宝 長寿などです(看板より)