打吹山城の主郭の周囲は、現状では上図のように切岸状になっていますが、城下町を見下ろす北側および東側には石垣または石積みが半壊状態で残ります。戦国末期の廃城にともなう破城が実施されたことは間違いないようです。もとは石垣の要の部分を占めていたであろう大きな石があちこちに散乱し、多くは主郭の周囲に落とされています。

主郭の北東隅には石積みの残る櫓台が残ります。いまは城名碑が設置されています。これと対称の位置になる南西隅にも櫓台があったようで、いまは高まりのみとなっていますが、その周りの切岸下に多数の石が転がされているので、もとは石積みで固めた櫓台であったことをうかがわせます。

縄張図でみると、この二ヶ所の櫓台はそれぞれ主郭へ出入りする虎口へのルートを監視し牽制する位置にあります。現在の登山道は、搦手の虎口に向かって西の帯郭から南辺を通って折り返しますが、その範囲を全て見下ろせる位置に南西隅の櫓台があります。

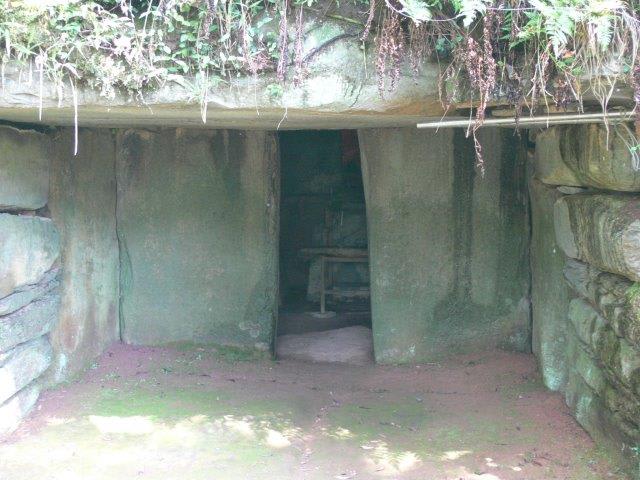

主郭の二つの虎口のうち、大手は上図のように郭内にL字形に入り込む空間となって石積みもよく残りますが、上からはあまり良く見えない上に、登山道も通りません。そのため、ここが主郭への表入口であることが余り知られていません。

そのことを説明すると、Kさんは「大手口にあたるんなら、門とかも建っていたんかね」と聞いてきました。たぶん門はあった筈、と答えておきました。

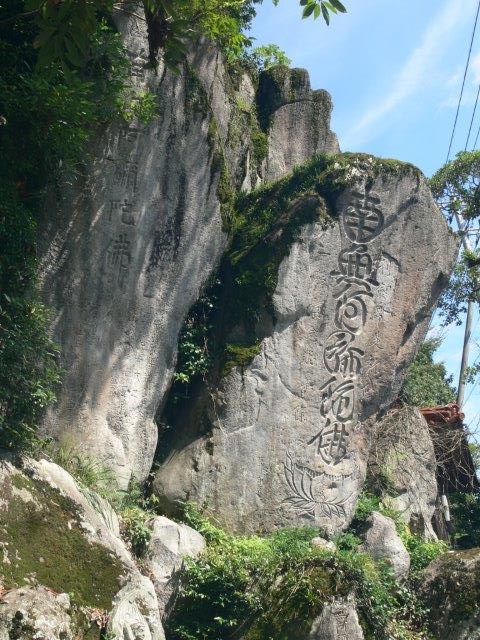

主郭の北東隅の櫓台上に建てられている城名碑です。打吹城址、とありますが、中世戦国期の史料類には「宇津吹ノ城」「うつふき城」とも表記されています。

北東隅の櫓台より主郭中央部を見ました。広い郭面には守護所の建築群も余裕でおさまりますが、実際にここに守護所があったかどうかは確認されていません。

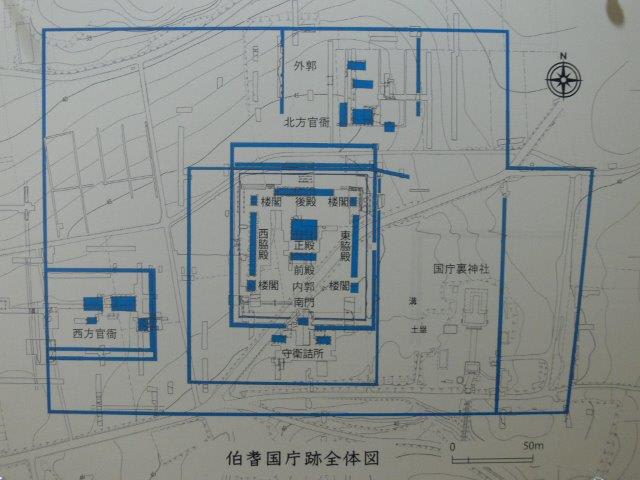

他国の例でみますと、守護所のあった場所は、守護の通称である「御館」や「殿」などが地名に残る場合が多いです。伯耆国の場合、守護所が何と呼ばれたかは分かっていませんが、現在の打吹山城跡には、その所在を伝える地名すら伝わっていません。

ですが、いま山名氏豊館または山名氏館と呼ばれる遺跡の地割には、興味深い事に、守護所や政所等の施設によく見られた「鬼門落とし」の痕跡らしきものが見られます。現在の大岳院の境内地にあたりますが、見日千軒との位置関係からみても、守護所であった可能性は大きいです。

各所に残る石は、大きなものがほとんどで、破城前の石積みの規模の大きさを窺わせます。主郭のみを石積みで固めて見栄えも良くする手法は、但馬山名氏の本拠であった有子山城跡と共通しており、共に同じ歴史的背景および事情によるものと推定されます。時期も、ほぼ同じ安土桃山期の後半期になります。

Kさんに聞かれるままに、中世戦国期の城と武士に関する内容を色々と話しつつ山を下り、一気に長谷寺の境内まで戻りました。

長谷寺の本坊の横から、奥の墓地へと進みました。もとは打吹山城の西尾根の郭群を転用した墓地ですが、その一番奥の広い郭に、鳥取藩国家老荒尾志摩家の墓所があります。倉吉に陣屋を構えて自分手政治を任され、明治期までずっと倉吉を治めた歴代の家老の墓所です。

上図のように、墓碑はいずれも長方形の切石をそのまま使っているのみで、装飾も無い素朴な作りです。質素を心がけた荒尾志摩家の家風がしのばれます。

一番奥の中央の墓碑が、初代の嵩就(たかなり)のそれです。その墓碑に向かって私が最敬礼して長く手を合わせていたので、後ろで同じように礼拝合掌したKさんが、後で訊いてきました。

「荒尾嵩就って、すごい人物だったのかね?」

「すごいどころか、生前は池田家の名物家老やで。藩祖池田輝政とは従兄弟同士、はじめは織田家、次いで豊臣家、徳川家について戦国乱世をかいくぐってきた歴戦の勇士や」

「ほう」

「荒尾家というのは、池田輝政の母親の実家でな、尾張の知多郡が本願地や。たしか、いまの東海市にある木田城というのが本来の居城で、別名を荒尾古城といってた筈。戦国期の当主は荒尾善次といって、織田家の武将だったが三方が原合戦で討ち死にして、息子の成房が後を継ぐ。これが但馬守に任官されたんで、荒尾但馬家と呼ばれた。成房の息子が二人いて、長男の成利が荒尾但馬家を継いだ」

「うむ」

「次男が、この墓碑の嵩就なんやけど、これは叔父の荒尾隆重の養子になったんや。隆重は志摩守の官位を持ってたから荒尾志摩家と呼ばれてたんや。その養子となった嵩就は、官位は貰わなかったけど、荒尾志摩家を継いだため、志摩というのが通称になっていって、当時の池田家でも徳川幕府でも「荒尾志摩」と呼ばれていたらしい」

「ふーん」

「で、この荒尾志摩嵩就が、鳥取藩池田家の二度の危機を見事に解決する」

「お、それは知ってるぞ。姫路五十二万石をつぶされそうになった件と、岡山三十二万石をつぶされそうになった時やね」

「因幡侍従、その二つの事件の詳細を知ってんのかね」

「実はあんまり知らんのね。鳥取県民としては恥かしい限り」

「もう一つ聞くけど、池田家の本家はもとはどこだった?」

「結果的には岡山藩が本家やけど、もとは姫路じゃなかったかね」

「その通り。池田輝政は戦功の数々を経て姫路五十二万石の太守となり、ここに池田家は織田家譜代としては最大クラスの出世躍進を遂げる」

「うむ」

「輝政の子は三人居た。長男の利隆は、母が輝政の最初の妻、次男の忠継と三男の忠雄は、母が徳川家康の次女の督姫。利隆は姫路五十二万石を継ぎ、忠継は岡山三十二万石、忠雄は洲本六万石を得たのだが、督姫はこれを不満として利隆の暗殺を図るわけや」

「えっ、それは違うんじゃない?利隆は天然痘で死んだと・・・」

「表向きはそういうことになってる。鳥取藩の公式発表では、利隆、忠継、督姫の三人は天然痘で相次いで亡くなった、ということになってる」

「うーむ、すると実際には違うのか」

「そう。督姫が大坂冬ノ陣の戦勝祝いの席で利隆に毒入りの饅頭を出したの。何も知らない利隆がそれを食べ始めた時、母の企みに気付いた忠継が兄を救うべく、その毒入りの饅頭を兄から奪って食べたんだ」

「えっ」

「すると利隆も、弟め何をしやがる、と饅頭を奪い返して残りを食べた。結果として兄弟は相次いで亡くなった。督姫にしてみれば、我が子まで殺してしまったことになる」

「・・・・」

「はたからみると、池田家の当主とその弟がまだ若いのに相次いで亡くなるというのは不審。娘を嫁がせている徳川家康からすると、孫にあたる忠継はまだ十七歳やった。おかしい、何があったのか、と疑うわけや」

「うん」

「ここに荒尾志摩が登場する。事の次第を知っているから、すぐに家康に会って正直に報告したんや。当然ながら家康は驚愕して、督姫を呼び寄せて事情を問いただそうとする。すると督姫は、饅頭に入れたのと同じ毒をあおって自害してしまう」

「うーん、そんなことがあったのか・・・」

「これは池田家の毒饅頭事件と言われててな、本や雑誌などでも書かれてて割と知られてるよ。それを信じるか信じないかで分かれとるけどな」

「伯耆守は、それを信じる立場なわけか」

「信じる立場、って言うか、そういう見方で捉えないと、池田家の最初の国替え騒動が理解出来ないんや」

その、池田家の最初の国替え騒動、とは、利隆と忠継の相次ぐ死による姫路五十二万石および岡山三十二万石の処置です。私はまずKさんにクイズを出しました。

「武家諸法度において、武家の相続に関する規定が色々定められてるが、当主が死んで後継者が居ない場合はどうなるか知ってる?」

「そりゃあ、お家は断絶やね・・・」

「そう。では、後継者が居るけど、元服していない未成人の場合はどうなる?」

「石高は半分に減らされる、かね」

「そう。正解」

その武家諸法度の規定に則れば、姫路五十二万石は、利隆の嫡男の新太郎がまだ八歳なので、半分の二十六万石になってしまいます。そして岡山三十二万石は、忠継に子が無いため、断絶となります。

ところが、荒尾志摩が猛運動して老中土井利勝に働きかけた結果、姫路五十二万石は召し上げとなりましたが、利隆の嫡男の新太郎には新たに鳥取三十二万石が与えられました。半分に減らされるどころか、六割安堵の優遇でした。さらに岡山三十二万石は断絶となるべきところを、忠雄に相続が許され、淡路六万石は召し上げとなりましたが、忠雄が兄の跡を継いで岡山三十二万石に栄転、となりました。

いずれの処置も、武家諸法度を完全に無視しています。徳川幕府黎明期に権勢をふるった本多正信・正純父子は当然ながら激怒し猛反対しましたが、土井利勝は徳川家康の遺志として押し通しました。

この家康の遺志というのは、おそらく督姫の件に関わるものであったでしょうし、督姫が暗殺を試みて池田本家の危機を招いた経緯がある以上、家康の責任ということでもあったでしょう。娘の不始末によって徳川一門に等しい池田家がつぶれるのは耐え難い、なんとかならんか、ということで、あれこれ模索していた折、荒尾志摩からの報告もあり、家康はとりあえずこの超法規的な国替え策を土井利勝に任せた、という流れでしょう。

逆にみると、こんな例外的な国替え策で決着をみた点に、池田家の毒饅頭事件が史実ではないかと思われる節がある、ということです。そして、国替え策の裁定にあたって荒尾志摩が大きな役割を果たしたことが伺えます。徳川家康とも土井利勝とも昵懇の仲であったという荒尾志摩であるので、ひょっとするとこの国替え策そのものが荒尾志摩の発案であったのかもしれません。

かくして石高半減のピンチを切り抜けた池田家は、本家を鳥取藩に移しましたが、岡山藩を相続した分家の忠雄が未熟なため、荒尾志摩以下の家老たちは岡山藩に移ってこれを補佐しました。

しかし、岡山藩を継いだ池田忠雄は、数年後に亡くなりました。嫡子勝五郎はまだ三歳でした。武家諸法度に則れば、岡山藩は半減となって十六万石になるわけです。

この二度目のピンチにおいても荒尾志摩が奔走し、土井利勝に働きかけて裁定を有利にならしめることに成功しました。結果としては、池田忠雄の跡を嫡子勝五郎に相続させて三十二万石はそのままとするも、岡山ではなく、鳥取藩の本家三十二万石と交替する、ということになりました。この劇的な国替え策に、周囲は猛反対しましたが、土井利勝は権勢に物を言わせて押し切りました。

この国替えに際しては、荒尾志摩以下も池田勝太郎を奉じて鳥取に移り、ここに鳥取藩は池田勝太郎光仲以下十五代にわたる安泰の時期を明治維新まで保つことになります。荒尾志摩家は国家老として倉吉の統治を任され、これも明治維新まで続きました。

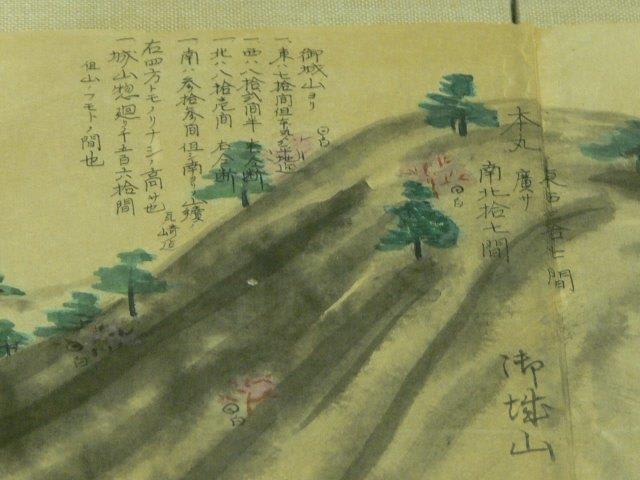

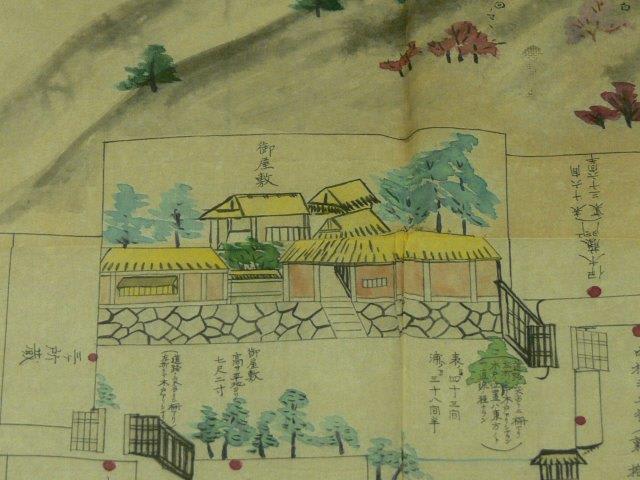

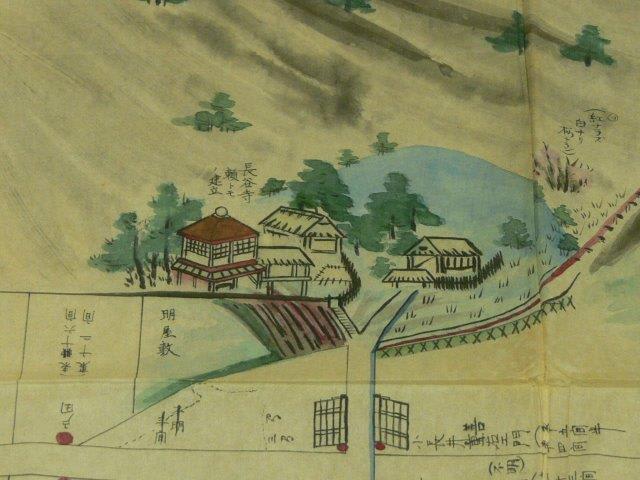

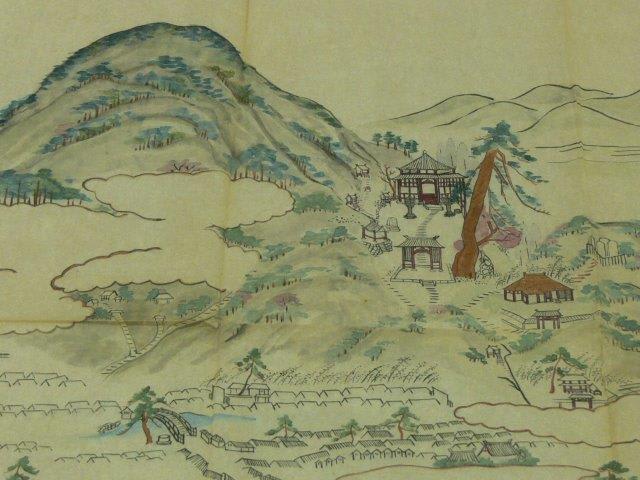

以上の事柄をKさんに説明しながら山門跡まで戻り、地蔵堂の脇にそびえる立派な樹木を見上げました。以前に倉吉博物館で見た古絵図に描かれた高い樹木は、この木のことじゃないのかな、と考えました。

最後に、荒尾志摩家の菩提寺である満正寺に参拝しました。荒尾志摩家の墓所について教えていただきたいことがあったので、庫裏の玄関に行って呼鈴を押して挨拶の声をかけましたが、留守のようで応答がありませんでした。

次の機会に改めて訪ねよう、ということになり、とりあえず最初の合流地の定光寺まで行きました。Kさんの車をそこの駐車場に置いたままだったからです。

その後、早い夕食を近くのレストランで共にして、日没前に解散してそれぞれの家路につきましたが、私個人の予定はこれで終わりではありませんでした。田内城跡および打吹山城跡への探査は、もう一度行なう積りだったからです。 (続く)