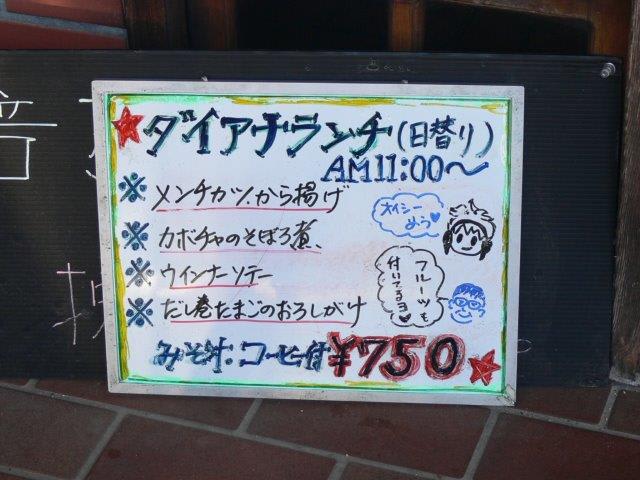

「ダイアナ」での昼食を終え、町並み散歩に移りました。この日の午後1時からTさんと市役所に行き、観光交流課担当者との意見交換会にのぞむ予定でしたから、あまりのんびりしてもいられませんでした。

とりあえず、約一時間の余裕があるのを確かめ、打吹まつりにて新たに加わった5枚のパネルの行方を追ってみることにしました。

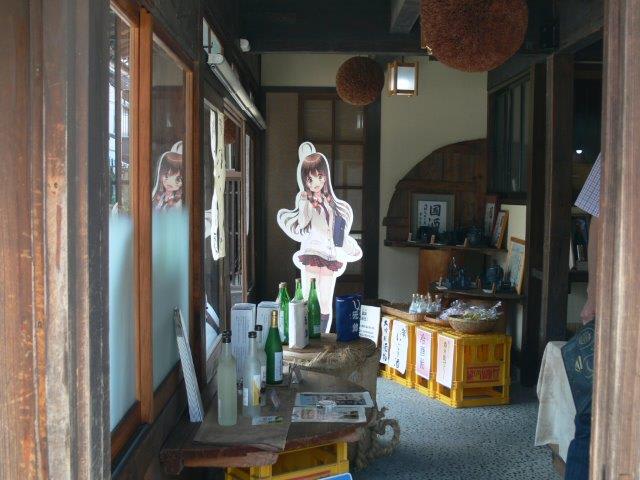

手始めに本町通りを東へ進んでみたところ、前方右にパネルが見えてきました。以前には無かった位置でした。

近づいて、ここなつの東雲夏陽であることを確認しました。お店は土産雑貨屋の「鳥っと屋」さんです。

お店の方が愛想よく挨拶して下さいましたので、こちらも頭を下げて一礼し、パネルのことを尋ねました。すると嬉しそうに話してくれました。

「やっと、うちにもねえ、パネルが置けることになったんですよ」

「お客さんの反応とかは、いかがですか?」

「それがねえ、もう、全然違いますのよ。おおかたは写真撮ってるだけなんだけどねえ、でもウチの前で立ち止まって品物見ていってくれるし、時には買って下さるんで、これもう、ねえ、今までとは違いますんで。パネルを置いたらこんなに違うのか、ってねえ、びっくりしてますの」

それはそうだろうな、と思いました。ガルパンの大洗でも同じ反応を示してパネル設置の効果を実感された店主さんが殆どでした。それでお店ごとにノベルティのガルパン缶バッジやガルパンオリジナルグッズも展開され、さらに人気を呼んでいったところが多かったのです。

倉吉でも、同じようにグッズ展開をやれば、似たような効果が見込まれると思うのですが、どうもそのあたりは積極的な動きが感じられませんでした。ロイヤルティの問題で観光交流課が慎重になっているのだろうと思いましたが、慎重に構えていてはチャンスを逃しがちになるのが、カルチャーポップコンテンツ特有の現象でもあります。

大洗のように、地元がノリノリで楽しみつつ、それ行けっ、と積極的に仕掛けていくのでないと、ファンや巡礼者がくいついて来ませんし、リピーターも定着しません。

続いて、大岳院に行きました。

山形まり花が居ました。もうこの場所が定位置のようです。寺の住職の娘さんがこういう試みに大賛成で積極的でノリノリだと聞きましたが、そうでなければ、厳粛な禅林の境内地にこのようなパネルが置かれないと思います。

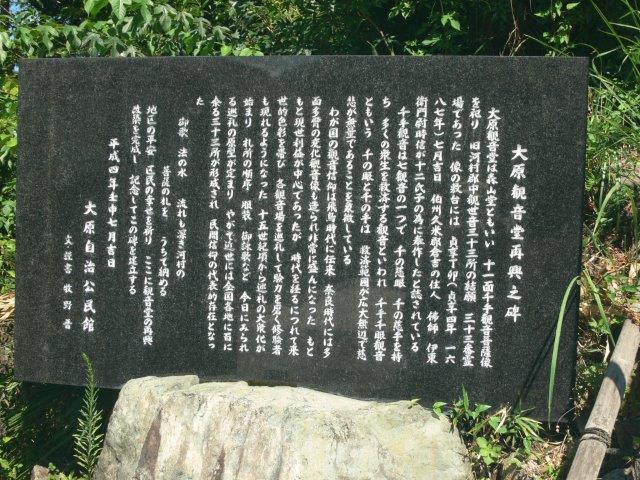

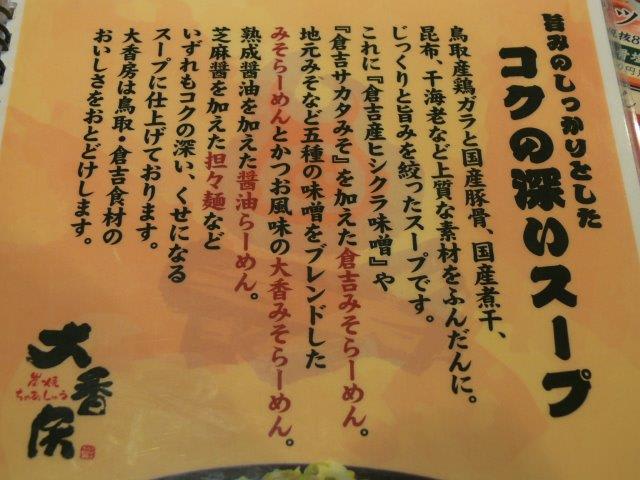

北の玉川沿いに、見慣れた景色をみながら進みました。打吹山城の探査を秋以降に予定しているため、とりあえずは関連資料を探していますが、そういったものは倉吉市立図書館には余り無くて、三朝町立図書館の方に全部揃っているのでした。倉吉市立図書館は、どうも郷土資料への認識が薄いようです。

例えば、重伝建に関する資料ならば、基本的には文化庁所管の基本概要や調査報告書、文化財指定建築のそれぞれの修理報告書などが地元自治体には網羅されていてしかるべきです。

たとえば、奈良県橿原市や岐阜県高山市の図書館のように、古い町並み関連の資料だけで数十冊から百冊ぐらいがあってコーナーが設けられる、というのがあるべき姿です。そういうのが、倉吉市立図書館には全然見当たらず、所蔵数も郷土資料書庫のほんの一部にとどまっています。

以前に観光交流課にて同様の問い合わせをしたことがあります。重伝建に関する資料はありませんか、と。返事は「ありません」でした。観光用のマップ程度しか置いていないのです。

それで次は教育委員会へ行って文化財担当者に同じ問い合わせをしましたが、「国の調査報告書というのは確かにありますが、ウチには置いてないんです」という返事でした。ここ数年の整備事業の基本となる計画書すら無い、という有様でした。計画書も揃えずに町並み保存整備の実務を進めているのか、と思ってしまいました。

ところが、そういう計画書や調査報告書の類が三朝町立図書館にはきちんと揃っているのでした。今回借り出した本もその一部でありました。

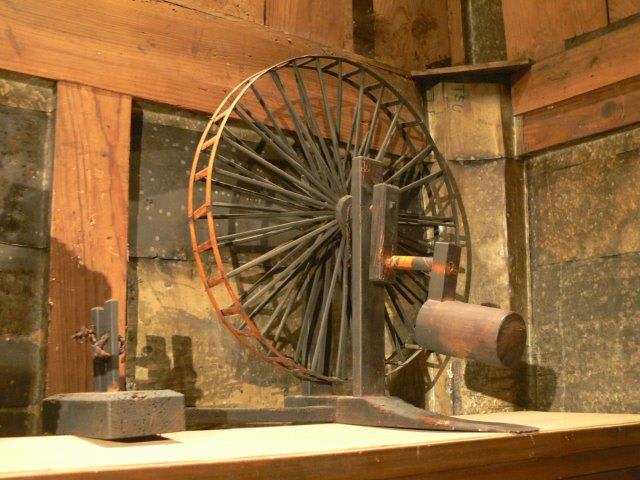

なので、たとえば上図の古民家の概要を調べるべく、関連の状況調査書や修理所見資料、整備計画概要などを倉吉市立図書館に探しに行っても、一冊も見つからない、という結果になるのが珍しくありません。

どうにもならないので、後日に奈良県立図書情報館へ行って調べたら、ちゃんと数冊が閲覧出来ました。奈良はさすがに町並み保存の先進地です。関連資料の豊富さは他の追随を許さず、倉吉関連の資料も幾つか揃っていて見事なものでした。

さらにガルパンの西住邸の元ネタになっている、奈良国立博物館の仏教美術資料センターでも、建築関連の書庫に倉吉打吹玉川重伝建地区の総合報告書がありました。さすがですね。倉吉市は、そこのところをもう少し見習った方がいいと思います。

唐揚げのお店「集」は、この日は休業日でした。

その店内には、和泉一舞の新パネルがありました。これも定位置におさまっているようです。

山形まり花の新パネルは、久楽さんの店内にありました。これも定位置におさまっているようです。霜月凛の新パネルは前回見たブライダル店のウインドー内におさまっていますから、残るは東雲心菜でした。

そのことを話したところ、お店の方は「じゃあ、まんばやさんが置いた、ってのがそれでしょうかねえ」と首を傾げていました。

「まんばや、ってここから北へ行ったところにある土蔵造の和菓子屋さんでしたか」

「ええ、そうですそうです」

これで位置が判明しましたが、そこまで行って撮影するには、時間が足りませんでした。また今度にしよう、と決めました。 (続く)