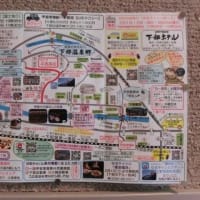

「幕末と明治の博物館」の次は、大洗町の北端、那珂川に架かる海門橋を見に行きました。大洗町東光台に発する県道108号線がひたちなか市へと続きますが、その町境をなす那珂川に架けられて北の出入口となっているのが海門橋です。

「幕末と明治の博物館」の展示解説によれば、明治二十八年(1895)に初代の木橋が賃取り橋(有料橋)として架けられて以来、三度にわたって架け替えられ、現在の橋は昭和34年建設の四代目にあたります。

この橋に関するエピソードを綴った小説「海門橋」は、作者小山いと子の処女作として知られており、私も今回の旅行前に「高知県昭和期小説名作集6」に収録される「海門橋」を読んでおいたので、どうしても橋の実物を見ておきたかったのです。

橋から東には那珂川河口を経て鹿島灘が広がります。天気が良かったので、景色も綺麗で見応えがありました。

橋から西側を見ました。橋の歩道は東側のみなので、橋の西側を歩くことは不可能です。左側の丘上の建物は「かんぽの宿大洗」です。案内サイトはこちら。

西側では、那珂川に涸沼川(左側)が合流しています。涸沼川は南西にある涸沼から流れており、その流れはそのまま大洗町の境界線を形成しています。

那珂川河口の南側には、アクアワールド茨城県大洗水族館があります。右端の高い建物は、市町村職員共済組合の宿泊施設「鴎松亭」です。公式サイトはこちら。

広々とした川と海の風景は、ずっと眺めていて飽きませんでした。けっこう楽しめる景色ポイントだと思います。

海門橋の中央には、幸福の鐘と呼ばれるベルが架けられた三角アームが設けられています。この鐘を、願い事を祈りながら三回鳴らすと、願い事が叶うとされています。なので、私も旅行安全、無病息災を祈りながら、リンリンリンと鳴らしました。

この橋の三代目は鉄道路線も併設していて、水浜電車(のちの茨城交通水浜線)の路面電車も運行されていたそうです。小山いと子の小説に登場するのも三代目の橋で、いまは橋梁の基礎のみが現在の橋の東の水面上に残されています。

引き返して、再び大洗町域に戻りました。すぐに脇道に回って県道下のトンネルをくぐりました。

海門橋の南側は大洗町の祝町地区ですが、その西側に岩崎山と呼ばれる低丘陵があります。その西側に「かんぽの宿大洗」が位置しているのですが、東側の先端部は弟橘比売神社の鎮座地となっています。

この神社は、地元では「天妃神社」とも呼ばれます。もとは那珂川河口の水神たる沖洲八幡宮が鎮座していましたが、徳川光圀がこれを改めて、中国の海神とされる媽祖という女神の木像をここに祀ったのが始まりとされています。沖洲八幡宮のほうは大洗磯前神社の広場前へ移されたということです。

境内には錨が幾つかありました。川の水上交通と海の水運との安全を祈って奉納されたもののようです。

社殿の背後には稲荷神の祠がありました。祠といっても社殿は失われたようで、狐の像や石像が幾つか寄せ集められた状態になっていました。水戸藩時代に稲荷信仰が奨励されたため、大洗町には今も稲荷神社が多いです。

岩崎山は、那珂川河口を扼する要害としての地形をもつので、戦国期には佐竹氏の砦や物見場が置かれたと言われています。境内地からの石段を降りながら、その地形の高さを改めて実感しました。

神社の鳥居前からは、海門橋もよく見えます。一帯は公園化されていて西の「かんぽの宿大洗」の敷地に繋がる散策路もあり、水戸八景の一つとされた「巌船の夕照」の故地に行くことも出来ます。「巌船の夕照」は、夏から秋にかけての景色ポイントだと聞いたので、今回は行かずに次の楽しみにとっておきました。

弟橘比売神社から南西方向への坂道を登り、次の十字交差点で右折して西へ登っていくと、古刹願入寺の山門前に着きました。

山門は、水戸藩によって寄進再建されたもので、門扉の草花彫りの中央には水戸葵が象られてあります。江戸期の建築遺構として大洗町の文化財に指定されています。

門の梁の中央の釘隠も、水戸葵の意匠に表されています。蛙股も草花の彫り物を添えて装飾性を高めており、日光東照宮に代表される江戸期徳川家系社寺建築意匠の系譜上にあることがよく理解出来ます。

願入寺の本堂は豪壮な本願寺系の御堂形式に造られます。寺の開基は、親鸞上人の嫡孫にあたる如信上人で、中世期以降には当地域における本願寺教団の拠点として栄えたといいます。戦国期には佐竹義宣が顕彰し、江戸期には徳川光圀が顕彰して寺観の整備に努めています。

本堂に向かって右側には開基堂と呼ばれるお堂があります。寺宝などを展示する資料館として使用されていましたが、例の震災の影響で何らかの被害を受けたようで、現在は閉館となっていました。

開基堂の手前には鐘を吊り下げる鉄骨製の仮屋がありました。鐘楼が正式に再建されるまでの繋ぎ、ということでしょうか。

願入寺から東へ下って街区から県道2号線に合流しました。向洲台地と呼ばれる高台を突き抜ける形で、広い松林の横に出ました。

前回は草に覆われて見えなかった向洲台場跡の遺構も、最近に草刈りが行われたようで、地面上にはっきりと認められました。土塁や段差や窪地が松林の下に並んでいました。

乗ってきたエノキザワのレンタサイクルを置いた地点が、台場跡の土塁の端にあたります。その手前が窪地になっており、幕末に水戸藩の大砲が据えられていたわけです。

向洲台場跡からアクアワールドの方に回り込みました。水族館の見学は春や夏の時期にしようと決めているので、今回は建物の周辺を見て回りました。今回探しているガルパン自販機が、このエリアにあるのかな、と思っていたのですが、見当たりませんでした。

今回もアクアワールド敷地内の「出逢いの鐘」を見ました。ガルパンOVA「アンコウ・ウォー」に登場したことで知られていますが、一般的には「この鐘を鳴らせば幸福に出会える」ということで人気スポットの一つになっています。

さきに見た海門橋の鐘とあわせれば、大洗町には幸福の鐘が二つもあることになります。両方鳴らして、お祈りして、幸福を願うのも良いですね。

アクアワールドの駐車場はほぼ満車でした。人気のレジャースポットであることがよく分かりました。一般の観光客の大洗観光というのは、たいていはこのアクアワールドの水族館を見物することがメインになっているそうです。 (続く)

私は願入寺の娘でございます。

1万5千坪の境内地を家族だけで護っておりますので、手の行き届かない見苦しい点多々あったかと存じますが、懲りずにまた参拝くださいませ。

お茶を用意してお待ちしております。

鐘楼は仮鐘楼でございます。

12トン半の東日本一の鐘楼建設は長期計画となっております。200円以上御喜捨いただければ常時鐘楼が撞けますのも願入寺参拝記念になるかと・・・

春以降に再度の参拝を予定していますので、その際にはぜひとも内陣拝観をお願いしたく思っております。寺務所が分かりませんでしたので、庫裏の方に伺います。その時は宜しくお願い致します。