義兄からハクサイ、キャベツ、ネギの苗を貰いました。

天気予報では雨が降るとなっていましたので、苗を入れました。

ハクサイの苗。

7月18日に入れたツルムラサキの枝が伸びて来ました。

サッと湯にくぐらせて、ポン酢で食べます。

9月13日に入れたハクサイです。

少し成長してきました。

9月13日に播いた大根が伸びて来ました。

ダイコンの畝のすぐ横を耕し、移植してみました。

移植しても成長しないかも知れません。

密集している大根を抜くことが、第一の目的ですから成長しなくても仕方ありません。

成長してきたダイコン。

間引いて植えました。

野菜が結実する前段階に花が咲きます。

その花はどれも小さくて可愛い花です。確実に実を付ける事を目的にいずれも下向きの花です。

モロヘイヤの花。

小さくて可愛い花です。

ホオズキの花。

鷹の爪の花。

次から次へと花が咲きます。

先に咲いた花は実となり、小さなトオガラシが何個も付いています。

ほおづきが実っていました。

里芋とモロヘイヤの間に挟まれ、実を結んでいるのに気が付きませんでした。

背丈が伸びませんでした。

次回は隣との間を余裕を持って植えたいと思います。

ほおづきをアップにしました。

葉にピントが合っていて、少し霞んでいます。

9月13日に播いた大根。

もう、こんなに顔を出していました。

久しぶりに家庭菜園の事を取り上げます。

家庭菜園をやっていて、収穫が有ったりしても、ブログに取り上げたりするのが、億劫になっていました。

ブログで書き込むことには、根気ややるぞと言う気合いが要ります。

今日は雑草退治をしまして、その後に、白菜を入れ大根の種をまきました。

買って来た時は、ちゃんとした品種が表示してありましたが、忘れました。

1ケが38円。安いです。 畝畝を造り、ダイコンの種をまきました。

畝畝を造り、ダイコンの種をまきました。

9月10日は青春18きっぷが使える最後の日でした。

オジサン3人組で京都の伏見へ行ってきました。

三栖閘門に設置して有った伏見の地図です。

各所に名水があることが分かります。

伏見稲荷

まず最初に訪れたのが伏見稲荷です。

沢山の願いごとが寄せられていました。

門前の道を改修工事していましたし、本殿も改修していまして、仮本殿でのお参りとなりました。

カメラを持ったグループが訪れ、撮影していました。

外国人女性は扇子を買い求めていました。

御香宮神社

静かな境内です。

次に訪れたのが御香宮神社です。

日柄が良いのか、2組が宮詣りに来ていて、お祓い受け、そして記念写真に収まっていました。

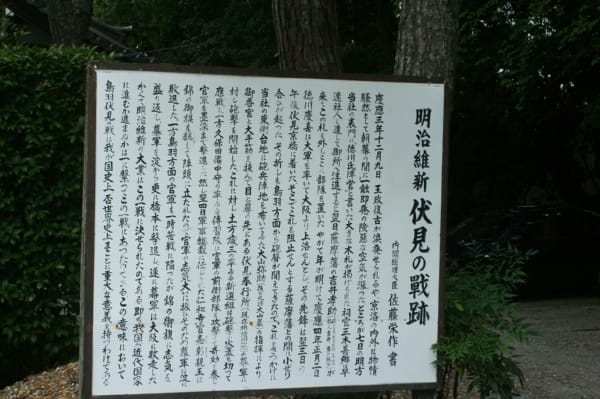

この御香宮神社は鳥羽伏見の戦いの際に官軍の陣地となった場所です。ここから伏見奉行所に向かって砲弾が飛ばされました。

いまの境内の様子からは当時の状態は想像できません。

境内に鳥羽伏見の戦いの説明がありました。

鳥せい本店

鳥せい本店の外観。

注文した酒蔵御膳です。

お昼近い時間となりましたので、鳥せい本店で昼食を取りました。この鳥せい本店は酒蔵の神聖が営んでいる店で美味しいお酒が飲めます。注文したのは酒蔵弁当。焼き鳥や空揚げがあり、ツクネが美味しかったです。

月桂冠大倉記念館

酒蔵を利用して月桂冠が開いたお酒の資料館です。昔の酒造りの道具が展示してありました。試飲コーナーがあり、何で来たかと聞かれて、JRで来ましたと答え、小さな容器で戴きました。

大倉記念館の外観。

犬やらいがあり、いい雰囲気です。

館内内部、かつて酒造りに使用した道具が展示してあります。

十石船

大倉記念館の南側から十石船が発着していました。

宇治川派流を片道、10分程の乗船時間で進みます。

着いた先には三栖閘門資料館があり、見学してから戻ります。

運河の中を航行している感じなのですが、船から観える酒蔵の景色は柳とマッチして、良かったです。

三栖閘門へ来た十石舟。

十石舟から酒蔵を見上げます。

寺田屋

寺田屋の外観。

寺田屋は、かつて伏見と大阪が舟の水運で結ばれていた時の船宿です。坂本龍馬で有名な宿になりました。多くの見学者が訪れます。今でも宿として宿泊を受けるそうです。

寺田屋での説明です。

最後に

伏見では、黄桜や月桂冠など何軒も酒造会社が軒を並べています。

そして、酒蔵には、黄桜が伏水。月桂冠はさかみず。鳥せいの横には白菊水が有るなど豊富な名水が有ります。良い水があるからこそ、酒造りが出来ます。

また、かつて大阪との往来で栄た港で、船宿の寺田屋が残っています。幕末の戦場(いくさば)とななった場所など、色々の顔があります。

そんな街を散策し、楽しむことが出来ました。

今、京都市美術館で「フェルメールからのラブレター展」が開かれています。

青春18きっぷを使って出かけ、帰りに近江八幡を散策してきました。

フェルメールからのラブレター展 入口

フェルメール展のチケット売り場。背側にこんなふうになっていました。

途中下車した近江八幡駅。

駅前はコミュニティバスの発着場になっていました。

歴史民俗資料館の横には近江八幡の地図があり、ボランティアさんが説明していました。

新町通り。松の形が何とも言えません。

江戸時代にタイムスリップした雰囲気を持たせてくれます。

写生している人がいました。

後ろから見せてもらいました。

絵はこんな風です。

八幡掘り。散策するのに良い雰囲気です。

先ほどの人が写生を続けています。

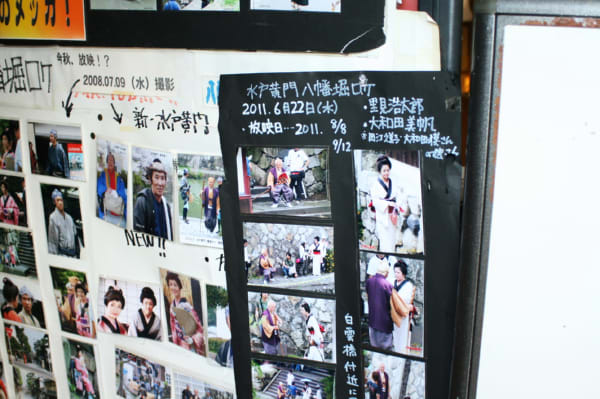

観光案内所がある白雲館の内部には、ここでロケされた時の写真が貼ってありました。

ロケに参加した俳優のサインが多数、貼ってありました。

水戸黄門の由美かおるさんもここへ訪れているのですね。