今まで使っていた電話機は買ってから20年ほど経つものでした。親機が鳴っても子機が鳴らない。掛けてきた相手が表示されないなど、劣化が出てきました。

それで、電話機を新しくしました。

旧電話機です。

新しい電話機です。

おじさん達3人で一パイをやりました。場所は岐阜の街です

最初に入った店です。

岐阜市羽根町

迦具夜

まずは乾杯から。

冷奴。枝豆。

出し巻き玉子。大根サラダです。

いきなりの飛び込みの店でした。

夕暮れの羽根町。

アチコチ、灯がつき出しました。

次に入った店。

旭日昇天と言う店です。

店内。

若い人が多かったです。

ここでは冷酒にしました。

花串庵の枡。

花串庵のグループ店なのでしょう。

おでんを色々と注文しました。

手前はタマゴに筋肉。右は竹輪にジャガイモ。

奥はコンニャクです。

今日、ヒストリー各務野会が有りました。講師は岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の川上光洋さんです。タイトルは「村国座の建築構造と舞台機構」です。氏は村国座の解体修理に携わっておられました。その経験から、建築士の視点で村国座の解説でありました。

開講前。

談笑する講師。

講師の自己紹介です。

徳島県出身で村国座の大修理に携わられました。

今日の資料です。

1.村国座の優れた建築的特徴。

2.舞台転換機構。

3.農村舞台の祝祭性。 について講義されました。

村国座の優れた建築的特徴についてです。

1.舞台と客席が一つ屋根の下に収容する劇場型、全蓋式の農村舞台である。

2.大屋根を支える構造。10mを越える松を使い三重梁形式の小屋組みで15,000枚の瓦を支えている。

3.芝居小屋の古い姿を伝えている。

農村舞台だけのところは各所に有りますが、客席と舞台が一体化した全蓋式の農村舞台は珍しいです。

しかも、その全蓋式農村舞台は岐阜県に集中しています。

その中では、村国座が一番古い農村舞台です。

講師はこの後、上三原田の舞台(群馬県赤城村)。犬飼の舞台(徳島県徳島市)。祖谷の舞台(徳島県三好市)について話され、祖谷の舞台では襖カラクリの映像を交えて紹介されました。

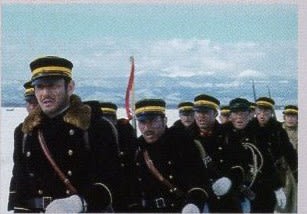

八甲田山を見てきました。

この映画、エンドロールに1977年と出ていました。今から42年前の作品で、「午前10時の映画祭10」で上映されたものでした。この10時の映画祭。古い映画を上映しています。もう一度見たい人、初めてで古い映画を見たい人には打って付けです。

新田次郎の「八甲田山死の彷徨」を映画化したものです。明治34年に日露戦争の開戦を目前にして寒冷地耐寒訓練を実施した。高倉健の徳島大尉、弘前31連隊。北王子欣也の神田大尉、青森5連隊。雪中行軍を行い、八甲田山麓で両隊が擦れ違う筈であったが・・・・・。

高倉 健

三國 連太郎

大滝 秀治

丹波 哲郎

小林 圭樹

藤岡 琢也

神山 繁

緒形 拳

兵隊役ではないのは加藤 嘉や花沢 徳衛。

もう、40年以上前の作品で多くの俳優が亡くなっています。

ストーリーとして、トップが判断を誤ると・・・・。

全編を流れる芥川 也寸志のテーマ曲が良い。

それに木村大作のカメラも良い。雪原で岩木山をバックにした行軍。良いシーンでした。

公開から40年を越えた作品ですが、見ごたえのある作品でした。

山の仲間同士の交流の場。ミツルのテントサイトです。

その会の夏の親睦会が名鉄岐阜駅前。白木ビルの8階の炙で開かれ、その会合に参加してきました。

炙の入口。

エレベーターで上がって来ると、直ぐに入口となりました。

久し振りに皆さんと顔を合わせました。

そして乾杯で始まりました。

近況報告。そして社会情勢や健康、年金etc。

中々、山の話にはなりません。

楽遊さんは、山の話しようよ~と言っていました。

トップバッターはサラダからでした。

続いて刺身の盛り合わせです。

こちらは天ぷら。

タマネギを大きく揚げたものや竹輪の天ぷらでした。

この後に厚焼きの玉子焼きが出ました。

最後は鍋です。

豚バラで、鍋は坦々麺のスープのように感じました。

仕上げはこの鍋に麺を入れて仕上げとなりました。

久し振りに皆さんと顔を合わせました。

12時に始まって15時。

15時を過ぎても話は尽きません。

店から、ソロソロと声を掛けられ切り上げました。

今日の参加者、3美女がブルガリアへ行くそうな。

楽しんで来て貰いたい。

気をつけて、行ってらっしゃい。

中央図書館の3階。展示室で写風会 の 第18回写真展が開かれていました。

彩美会の帰りに寄ってみました。

案内ハガキの表と裏です。

展示室の風景です。

日頃の写真の研鑽。

その発表の場として写真展取り組みでした。

1枚1枚に個性を感じました。

今日は第3金曜日で彩美会が有った日でした。

通常通り、絵の学習を行った後、廊下の絵を交換しました。

この廊下の絵。

各務原市西ライフデザインセンターの廊下なのです。

ここで受講している、各サークルの発表の場として活用されています。

6月と7月が私たちのサークルに展示を許された期間です。

絵の展示交換を行った後、8階のぶるーすかいで会食を執り行いました。

先生に加筆して貰っています。

実は、この絵。

5月10日に川島の河川環境楽園でスケッチ会を行った際のモノです。

河川環境楽園の中。木曽川水園の中の大滝をスケッチしました。

最後の仕上げを先生にやって貰っています。

作品が、ほぼ完成です。

この後、廊下の絵を交換しました。

絵の交換を終わって。

みなさんの新しい作品が並びました。

その後の会食です。

産文の8階。

ぶるーすかいで会食会を行いました。

2010年の春から夏にかけて、市の水彩画の成人講座を受講しました。10回の講座が終了した後にサークルとして活動をして行くこととなり、「彩美会」と言う会の名を付けて活動していて、今日に至っています。

絵を始めて丸9年が経ちました。

これからも続けていこうと思っています。

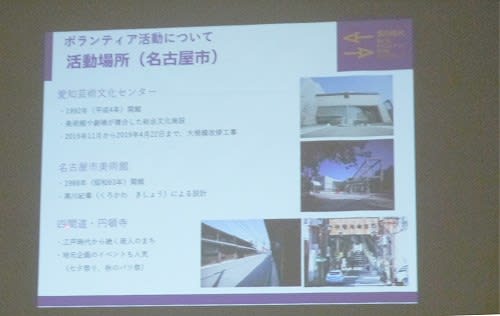

この夏。あいちトリエンナーレ 2019 が開かれます。

そのボランティアとして活動します。

第3回全体研修が開かれました。この研修、第3回ですが、ボランティア活動を行うのに、必ず受けなくては成らない研修です。

その研修を、今日。受けてきました。

会場は愛知県図書館でした。

愛知県図書館へ来ました。

これから館内に入ります。

5階の講堂が研修会場に成っていました。

ボランティア活動について話しをする会田大也キューレーター。

トリエンナーレの会場は名古屋市と豊田市です。

名古屋市は愛知芸術文化センターと名古屋市美術館。それに四間道、円頓寺となっています。

対話型鑑賞体験の研修です。

並んでいる椅子で、前の人と一緒になりグループを作ります。

私のグループは5人でした。

スクリーンに映し出された作品。それはFedexのダンボールと透明アクリルケースが映った写真で、クリード・べシュティの作品です。

この作品を見て、どう感じるかグループ内でディスカッションしました。

来年のNHKの大河ドラマは「麒麟がくる」で、明智光秀を主役としています。その明智光秀の妻が妻木広忠の娘だったと言う説が有ります。

妻木 広忠 (つまき ひろただ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。明智光秀の家臣。美濃国土岐郡妻木城主(第12代目)。旗本妻木氏の系譜では、光秀の叔父とされている。また、光秀の正室・熙子の父ともされるが、典拠となる史料は不明であり、俗説の域を出るものではない。Wikipediaより。

今日はそんな妻木城址と妻木氏の話でした。

講師は中日文化センターで講師を勤める中山さんです。東海古城研究会会員で古城の研究家です。

今日の講師。

中山さん。

会長から紹介を受けています。

妻木城の図を元に講義を進めています。

今回の資料です。

スライドを映してのお話です。

講師が妻木城址へ案内して行って来たときのモノで、城址から山麓を眺望したものだそうでした。