歴史街道を歩く会の1月例会が有りました。

例年、1月は部屋の中でこれまでの活動を振り返える事になっています。

この1年間。会員の高齢化が見られるようになり、思うように活動が出来なくなってきています。

この「歴史街道を歩く会」の誕生のキッカケは平成17年の秋の市民講座でした。

平成17年の秋の市民講座で木曾川学「中山道を歩こう」からでした。市内の中山道を4回かけて踏破したり講義を受講したりしました。講座が終了した後、サークルとして立ち上げようと言う運びとなりました。最初は試験的に市内の前渡不動と航空博物館の見学に行きました。初回は参加者が少なく短命で終わるのではないかと思われました。回を重ねる毎に参加者が増えて盛況になって行きました。そして、バスを使って中山道を西へ、東へと踏破し最初の宿泊は軽井沢まで出かけました。遠方への旅で宿泊する面白さが加わり、創立5年目には中山道を完全踏破して日本橋に到達しました。

(私は途中から会に加えて貰いました。従って会の発足当時の諸事は先輩諸氏からお聞きしました)

続けて、東海道や参宮街道などを歩く目標となり、日本橋や伊勢神宮に達しました。その後は木曽街道や飛騨街道などの街道歩き。関ヶ原の古戦場と記念館、愛岐トンネルや新岐阜県庁などの拠点を訪ねたりして205回の回数を重ねるに至りました。

本日の出席者。

欠席者が有り、これだけの参加人数でした。

会の歩み(例会実施)

歴史街道を歩く会のあゆみ。その一部分です。

初期は中山道を踏破しました。

毎回、西へ西へと言うものでなく、今月は西へ。来月は東へと変化のある街道歩きでした。

歴史街道を歩く会。

会の歩みです。

手始めに中山道を完歩。

その後は各地の街道歩きに出かけました。

足跡の抜粋です

足跡 1

左上。初回は市内を歩きました。

右上。第2回は馬籠宿から妻籠宿への行程でした。

足跡 4

右上。第15回中津川宿から馬籠宿までを歩きました。

左下。第16回醒ヶ井宿から鳥居本宿間の踏破でした。

足跡 8

右上。第32回本山宿から塩尻宿まで歩きました。

左下。第33回守山宿から草津宿です。

足跡 18

右上。第70回板橋宿から日本橋です。

日本橋に到達した時です。

左下。赤坂宿から御油宿までを歩きました。

20年間 有難うございました。

初回の参加者は少なかったが回を重ねる毎に参加者が増加し、バスで出かけるようになりました。

そして、今日を迎えました。

ぶるーすかい

総会の後、会食するのが恒例となっています。

ぶるーすかいでの会食です。

並ぶ、料理です。

持ってきたお料理。

最後の会食。

長年に渡ってお疲れ様でした。

最後に

私が歴史街道を歩く会に加えて貰ったのは第112回の伊勢街道。宮川の渡し~下宮への回からでした。

今から思うことは、もっと早く会に加えて貰えば良かったと言う事です。

途中からの参加でも、アチコチへ行くことが出来て満足です。

足かけ20年間、歴史街道会が続いたと言うその重み。凄い事だと思います。

会がこれだけの実績を積み上げることが出来たのも会長、副会長、そして諸先輩のお陰だと思います。

改めて敬意を表します。

有難うございました。

歴史街道を歩く会。11月例会です。

今回は稲沢市祖父江町のそぶえイチョウまつりと善光寺東海別院を訪ねました。

最初に訪ねたのが「祖父江ぎんなんパーク」です。今日から「そぶえイチョウ黄葉まつり」始まっていました。まつり会場へ多くの人がおとずれていました。

沢山のイチョウの木。根元にギンナンが散乱していました。

第27回そぶえイチョウ黄葉まつりのポスターです。

電車から降りてきて、祖父江ぎんなんパークへ来ました。

ここが「そぶえイチョウ黄葉まつり」の会場です。

まつり会場の中です。

テントが並んでいます。

ぎんなんパークの展望丘です。

高くなっていて眺望が良いです。

展望丘からの眺めです。

祖父江町の町内を歩き始めました。

目に留まったのが皇帝ダリアです。

高く聳えているので、直ぐ分かります。

折れて倒れていた皇帝ダリア。

接近して撮影できました。

歩いて行く途中にギンナン農家が有りました。

作業中の男性。

足元に沢山のギンナン。

この後、乾燥させるのでしょう。

イチョウ畑です。

木の根元に沢山のギンナン散乱していました。

ギンナン畑の横を歩きます。

こちらもギンナン農家です。

作業する男性です。

足元の沢山のギンナン。

歩いて行く途中に見かけた石碑。

史跡 佐藤牧山碑 となっています。

佐藤牧山はこの地から出た儒者です。

日陰で読み難くなっています。

ブロック塀から出た柚子です。

善光寺東海別院まで歩いて来ました。

珍しい金色の鐘が下がっています。

Kさんのご朱印帳です。

住職の揮毫です。

善光寺東海別院から出発します。

白い花。

何と言う花だろう。

いちょうまつり会場に戻ってきました。

ここは祐専寺の横です。

黄葉散策マップです。

祐専寺はいちょうまつりの第2会場となっています。

祐専寺の前でカラオケで歌われていました。

唄っているのは「東京だよおっかさん」

着物を着ていて、本格的です。

樹齢200年以上のイチョウの古木です。

古木が有る場所で野菜やミカンを販売していました。

袋に入ったミカン。

200円と安かったです。

こちらは久寿と言うイチョウの原木です。

黄葉散策マップの地域を回ってきました。

ここがスタンプラリーのゴールです。

ここで貰ったのは封筒に入ったギンナンです。

6個入っていました。

そぶえイチョウ黄葉まつり。

テントのブースが並んでいます。

ブースの中の1か所。

パンジーと言う名でした。

ミカンや果林を売っていました。

ギンナンのすくい取り。

紙コップに1杯で100円です。

2回試してみました。

まつり会場です。

大道芸をやっていました。

名鉄の山崎駅に戻ってきました。

この駅から電車で帰ります。

今日のギンナンです。

つまみにしました。

最期に

イチョウの葉はまだ、黄葉していませんでした。

ぎんなんパークへ訪れる人が多く祭りが盛り上がっていました。

そんな中、善光寺まで歩きました。

沢山のイチョウの木。

ギンナン農家がギンナン作りに取組んでいるのを目にしました。

アノ作業。ほんの一部なのでしょう。

収穫して来るだけでも大変だと思います。

歴史街道を歩く会。10月例会です。

今回は美濃加茂市前平町のヤマザキ マザック工作機械博物館を見学しました。

私たちの身の回りに様々な工業製品が有ります。その工業製品を生み出すのに使われるのが工作機械です。

工業製品を生み出す工作機械が「マザー・マシン」と言われています。その工作機械に特化した博物館が「ヤマザキ マザック工作機械博物館」の特徴です。

ヤマザキ マザック工作機械博物館は、地下工場を整備したもので、到着してエレベーターで地下2階へ降りた時から博物館の見学が始まりました。

長良川鉄道の美濃太田駅です。

1両の単機運転です。

長良川鉄道の車内です。

座席は全て埋まっていました。

美濃太田から前平公園までの乗車券です。

1区間で210円です。

運転席の横の柿です。

車内販売しているのかと思いました。

間違える程に精巧な柿。プラスチック製でした。(郡上特産の食品サンプルでは無かったのです)

右の方には干し柿が有りました。

小さい箱にも何か入っていました。

この箱が料金箱のように見えました。

前平公園駅で下車しました。

マザック博物館へ向かっています。

ヤマザキ マザック工作機械博物館に来ました。

ガラスの四角錐です。

パット見。

この四角錐、行った事は有りませんが、パリのルーブル美術館を想像させました。

会長が下見で訪れ、伺うことを伝えて有ったのでしょう。

職員の方が表に出て迎えてくれます。

博物館に到着してエレベーターで地下2階へ降りた時から見学が始まりました。

ここはフロントのような場所です。

ヤマザキ マザック工作機械博物館館のしおりです。

地下博物館の省エネルギーの仕組みと効果。

そして博物館内の平面図を紹介しています。

機械を作る機械って何?

ヤマザキ マザック工作機械博物館のパンフレットか。

クリアホルダーに入っていました。

ヤマザキ マザック工作機械博物館の模型です。

地下に埋まっているのを紹介しています。

工作機械=マザーマシン【母なる機械】。

素材から製品が出来るまでを紹介しています。

ようこそヤマザキ マザック工作機械博物館へ。

マザック博物館の基本と言うのか、理念と言うのか。

考え方が述べられています。

山崎定吉。

山崎鉄工所を起業した人物です。

写真の中、右の少年。それが山崎定吉だと解説が有りました。

文中に安井ミシン商会(現・ブラザー工業)から旋盤1台注文が有ったと書かれています。

兄弟だからブラザー。

お互い、青雲の志を持って臨んだ時代ではなかろうか。

このようなことを知るのが面白い。

博物館入口近くの展示です。

古代エジプトや中世ヨーロッパ。

製品を生み出そうと言う気持ちが有ったのが判ります。

各工作機械の横に、こんなコメントが貼って有りました。

どんな機械なのか?

子どもたちも興味を持つことでしょう。

機械の説明を受けています。

T型フォード。

前方にランプが付いていますが、まだ、電気を活用していない時代でした。ランプはカーバイトでアセチレンガスを生じさせて灯火とする。

エンジンの始動はクランク棒を回して始動させる。

そんな仕組みだと解説が有りました。

展示して有るのは、T6G 100号機。

Tはトレーニングで練習機。

その100機目です。

蒸気機関車、D51です。

このD51。解説には、昭和15年4月に完成したとありました。 です。

です。

前から見たD51です。

運転室です。

圧力バルブに架かっている丸い輪。

タブレット閉塞とは同じ線路に2つ以上の列車が走って衝突する事を防ぐために、金属製の円盤(タブレット)を持った列車だけが線路を走る仕組みです。単線でタブレット交換といった場面で使用される「タブレット」は通票のことです。

この輪っかの下のバッグに金属製の円盤が収納されています。

ベルトで回っている工作機械の解説を受けています。

こちらはヘリコプター。

ヒューズ369HS機。

川崎重工で製作されました。

モノづくり体験室です。

ズラ―と並んだ机に万力が備わっています。

子どもたちが製作に取り組むのでしょう。

博物館から出てきました。

前平公園を歩いています。

冬の使者。

カモが到来しています。

帰りに乗車した長良川鉄道の列車です。

左側、車体に「ながらかわかぜ」と描かれていました。

右側はワンマン運転で料金表です。

最期に

創業者、山崎定吉が創業を始めた時期。山崎鉄工所へ旋盤を注文した人物が居ました。安井ミシン商会。現在のブラザー工業です。お互い、一旗揚げたいと言うの青雲の志を持っていました。

このようなことを知ることが面白い。

前平公園駅の次の駅が加茂野駅です。この辺り、加茂野と呼ばれています。

そもそも、加茂野と言う地名。

Hさんの言葉によると、京の加茂氏がこちらに来て、この辺りを治めたとか。

そのような事を空想する。想像が膨らみます。

各務原市の鵜沼地区。ここは、かつて東山道が通っていたところです。

そんな鵜沼地区を歩いて見ました。

鵜沼宿駅 → 鵜沼第一小学校 → 旧大安寺川流路跡 → 神明神社 → 承国寺土塁跡

→ 八坂神社 → 木曾川遊歩道 → 内田の渡し常夜灯 → 新鵜沼駅 →

村国真澄田神社 → 鵜沼宿駅

9月例会のコース地図です。

集合場所は鵜沼宿駅となっていました。

鵜沼宿駅を後に、歩き始めました。

今月はHさんの案内で歩きます。

鵜沼第一小学校へ来ました。

詩が書かれた碑が有ります。

この鵜沼第一小学校。

元々は鵜沼宿の本陣が有った所に、学校が有ったのだそうです。

明治24年、濃尾震災がありました。

多くの家が倒壊しました。

そして、明治27年にこの地に移って来たのだそうです。

鵜沼第一小学校の一角です。

「岐阜工業高等専門学校発足の地」の碑が有ります。

フェンス越しに碑を眺めます。

「岐阜工業高等専門学校発足の地」の碑です。

岐阜工業高等専門学校は、今は本巣市上真桑に有りますが、昭和38年に鵜沼第一小学校の一角に仮校舎で開校し、翌年3月に糸貫町へ移転しました。

今、鵜沼第一小学校となっている現在地。

この地に鵜沼中学校の南校舎が有ったが、松が丘に新校舎が完成して移転し、その後を岐阜工業高等専門学校の校舎として1年と言う短い期間だったのだが、使用したようです。

折角の記念碑。

フェンスに囲まれ雑草が生えている状態は気の毒です。

写真では判り難いのですが、坂道で先の方が低くなっています。

この地は旧大安寺川の流路だった所だそうです。

Hさんさんが地図を示して解説してくれました。

解説するHさん。

電柱の右の雑草の場所。

旧承国寺の土塁跡だそうです。

左のガードレールの所が大安寺川です。

この土塁跡から左に掛けて巨大な寺院跡が有ったようですが、今は無くなっています。

今はカードレールが付けられ、護岸もしっかりした川となっていますが、江戸時代の頃に百姓が無償で工事に携わされたらしい。

八坂神社に有った案内図。

1枚の地図で広大な地域を紹介しています。

これだけの広大な地域。

苧ヶ瀬池辺り、陰平山辺り、そしてこの地域。3枚くらいの地図で表すのが望ましいのではなかろうか。

設置したのが各務原市教育委員会か商工関係部署だろうか。

設置主体も表現されていません。

大安寺川遊歩道を歩いています。

先に見える四角い構造物。

ライン大橋、またの名を犬山頭首工です。

木曽川越しに犬山城を望みます。

木曾川遊歩道を歩きます。

内田の渡しの常夜燈です。

かつて、この地から渡し船が出ていました。

木曾川遊歩道からツインブリッジを眺めます。

先の山。

城山です。

城山はもっと、高かったイメージです。

低くなっている感じがしました。

ツインブリッジの碑です。

旧犬山橋は鉄道と道路の併用橋でしたが、鉄道と道路を別々にしました。

旧犬山橋と犬山橋を紹介しています。

この後、鵜沼湊に行く予定でしたが、行くのを中止しました。

村国真澄田神社まで歩いて来ました。

イオンタウンまで歩いて来ました。

そして、流れ解散となりました。

最期に

Hさんの案内で鵜沼地区を歩きました。

Hさんの歩いて見て、新しく知る事柄が有りました。

歴史街道を歩く会。8月例会です。

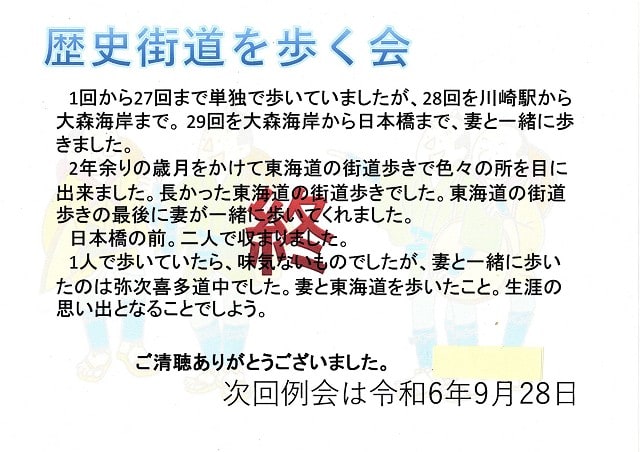

諸事の協議の後、Kオジサンが東海道を歩いた時の記録の発表会となりました。

歴史街道を歩く会の会員は東海道を踏破しています。

私が個人的に歩いた記録。

その記録で当時を思い出して貰えたらと

第2学習室で会議です。

パワーポイントを使って進行します。

記録のトップ。

表紙の部分です。

表紙です。

パワーポイントで紹介し中身。

7ページ。

これは第3回の記録です。

街道歩きの記録としては5ページから56ページまでの量となりました。

歩いた日時と歩数です。

歩数計記録です。

巻末です。

パワーポイントを使って東海道踏破記録を紹介しました。

この記録、全体としては59ページに及ぶものでした。

もとの原稿は拙者が作成しましたが、M氏にパワーポイントとして発表用に作成して貰いました。

作製していただき感謝です。

歴史街道を歩く会。6月例会です。

通常ならば第4土曜日の開催となるところですが、新しい岐阜県庁を見学する計画だったので水曜日の開催となりました。

JR西岐阜駅から岐阜県美術館へ。続いて岐阜県図書館の見学。

そして新しい岐阜県庁を見学してきました。

JR西岐阜駅前に設置して有った、この地域の案内図です。

これから向かう岐阜県美術館や岐阜県図書館が載っています。

岐阜県美術館へ向かう途中です。

前方に県庁が見えます。

岐阜県美術館

北側から県美術館へ来ました。

こちらから県美術館へ向かったのは初めてです。

裸婦のブロンズ像が有りました。

この作品、ルノアールの作品で「勝利のビーナス」というタイトルでした。

ルノアールの晩年の作品。ブロンズ像の顔が良く見る裸婦の顔をしています。

田口福寿会の寄贈となっていました。田口福寿会と言えば西濃運輸です。

美術館の庭に有った作品。

この作品が有るのを知らなかった。

北側から美術館に来て良かったです。

県美術館の中へ入ってきました。

展示室で写真展と絵画展が開かれていました。

先に見たのが写真展です。

第27回JRP岐阜 写真展 ー私の視線ー というタイトルが付いています。

会場内です。

雰囲気を知って欲しいです。

著作権が有りますので写真に近づいての撮影は控えました。

こちらは県・アンデパンダン展と言う絵画展です。

岐阜県現代美術家協会。

設立当時に携わった人が故人となっている。

それがこの会の古さでしよう。

県・アンデパンダン展を紹介する新聞記事です。

展示室です。

展示室です。

岐阜県図書館

岐阜県図書館へ向かいます。

図書館へ入りました。

雑誌のコーナーです。

閲覧席と書架が並んでいます。

岐阜県庁

岐阜県庁へ来ました。

まず、2階の食堂で昼食を取ります。

今日のメニューです。

A定食やB定食。

カレーやラーメンも有ります。

私たちと同じような団体客が沢山訪れていました。

長い列となっています。

私が選んだのはA定食で、鶏肉のラー油南蛮漬けです。

メニューに載っていた写真と実物に差が有り貧弱に感じます。

カウンターで品を受取る時にラー油ソースを掛けたのです。

ラー油に粘度が欲しかったですし、タルタルソースを掛けるようにすれば豪華さが増したであろう。

味的にイマイチだと思いました。

B定食。鯖の味噌煮を横から眺めました。

鍋で味噌にからめて煮た様では無かったのです。

チラッと見たのですが、煮た後でカウンターで渡すときに味噌を掛けたみたいでしたのです。

美味そうには見えなかったのです。

「岐阜に舞う」という作品。

飛騨の山車の人形の舞。

紙吹雪が飛びます。

美濃の鵜飼。

篝火の火の粉が舞います。

1階からエレベーターで20階へ。

ここはエレベーターの中。

清流ロビーへ向かいます。

各務原市の新加納地区。ここは、かつて中山道の間(アイ)の宿でした。

中山道の鵜沼宿から加納宿。宿場の間の距離が長く間(アイ)の宿として立場が設けられました。

そんな新加納地区を歩いて見ました。

新加納駅前けろっと広場 → 新加納立場 → 少林寺 → 新加納陣屋公園

→ 善休寺 → 法光寺 → 日吉神社 → 新加納駅前けろっと広場

今日の集合場所。

新加納駅前けろっと広場です。

新加納立場の説明板です。

ここには一里塚の標柱も有ります。

間の宿の解説です。

旧中山道を歩きます。

中山道新加納立場の解説です。

中山道の道標です。

正面が右京道となっています。

左側は南側に面し、南かさまつ。

右側は北に面していて左木曽路となっています。

途中で折れているが車でも当たったのだろうか。

少林寺へ来ました。

少林寺から眺める金華山の岐阜城。

この先に鉄道が有り高速道路が有ります。

何も無い時代、丸見えだったのでしょう。

旗本坪内陣屋へ来ました。

旗本坪内氏由緒記です。

回廊のように成っていて解説しています。

新加納は中山道の間(アイ)の宿。

小休本陣「梅村屋」。

法光寺に寄りました。

これから日吉神社へ向かいます。

日吉神社のシンボルはカエルです。

大きなカエルの石像。

歴史街道を歩く会の4月例会です。3月例会が雨で中止となり4月の開催となりました。

各務原市民公園、から川崎山薬師寺まで歩きました。

各務原市中央図書館 → 市民公園長塚節歌碑 → 播隆上人名号碑 → 新境川

→ 扇不動尊 → 薬師寺岐阜別院 → 冬ソナストリート

各務原市民公園の中を歩きます。

市民公園に咲いていたサクラ。

ソメイヨシノだろうか。

中心部が赤くなっています。

左が播隆上人名号碑です。

いろは茶屋はねずみ小僧に関する碑です。

新境川を歩きます。

市川百十郎の解説看板が設置されました。

キタテハです。

越冬したのだろうか。

羽根が傷んでいます。

那加新橋の上。

那加新橋の上から下流を望みました。

桜が残っています。

たたずむ女性。

民家の生垣に咲いていたウンナンオウバイ。

スミレ。

街路樹の桜。

ギョイコウサクラかウコンサクラでしょう。

扇不動尊へ来ました。

扇不動尊が有るところは「はごか山」と言われる所です。

この山にお地蔵さんが有りました。

薬師寺岐阜別院に来ました。

この後、冬ソナストリートへ歩きました。

歴史街道を歩く会の2月例会です。

今月は犬山城の城下町を犬山口駅から犬山遊園駅まで歩きました。

中部空港行きの準急です。

まだ、犬山駅に停まっている時でした。

私は犬山口駅で降りるので立っていました。

中学生だと思うが、若い女の子が席を譲ると言ってくれたのです。

乗っているのが1区間だけなのでと、申し出を断りました。

帽子を被っていたので禿げ頭は見せていませんが、顔が高齢者に見えたのでしょう。

席を譲ると言って貰え、悪い気はしませんでした。

犬山口駅で下車しました。

犬山の街を歩き始めました。

通りに面した和菓子屋。

ういろの大野屋と言う店です。

ガラス越しに見えたのは落雁の木型です。

大きな鯛の木型です。

結婚式などおめでたい時に使ったのでしょう。

前方の門。

徳授寺の門です。

文化庁の登録文化財に指定されていました。

犬山の唐寺と言われる先聖寺に来ました。

寺への参道に咲いていたニオイスミレです。

先聖寺の門です。

これから境内に入ります。

先聖寺です。

唐寺と言うだけあって、少し変わった感じがしました。

本堂の中。

さわり布袋像が有りました。

頭や腹。みんなが触るところです。

天井には龍が描かれていました。

私たちの声を聴いてか、住職が出てこられました。

本堂の前。

立派な石造りの柱が有りました。

龍の彫刻が凄いです。

城の前の通り。

大本町通りです。

3連休の中日で賑わっていました。

どんでん館に入ります。

どんでん館の内部。

犬山祭りで使う山車が展示して有ります。

幕に鍛冶町と書かれています。

2階に上がりました。

祭の山車の模型が展示して有ります。

犬山城まで来ました。

来場者が多く、入場するのに60分待ちとなっています。

お得な城下町周遊券を買っていたのです。

私たちは隣町に住んでいます。

今日は入城を控え別の日に行こうと思いました。

それで、別の日に出掛けたいと管理事務所に行きまして話をしたらこの周遊券は3か月有効であると言われました。

お城が望める場所です。

ここでお昼にしました。

午後の活動です。

城とまちミュージアムに入りましたら、からくりミュージアムでからくり人形の実演が間もなく始まると言う言う事でからくりミュージアムに来ました。

この人形は「二筆文字書き人形」といい、右手に持った筆と口にくわえた筆で、左手にもった紙に同時かつ瞬時に「竹」と崩し字の「松」を書くというものです。

姫様が一瞬にして鬼女に変わると言う人形の実演です。

戸隠山にちなんで戸隠姫と呼ばれています。

この人形の実演操作が有りました。

城とまちミュージアムに入ります。

犬山城と城下町のジオラマです。

通りを山車が運行している様子。

小さな人々。

精工に復元しています。

帰路、ホテルインディゴの庭を歩きました。

そして目に入って来たのがウメの花です。

ホテルインディゴの庭を通りぬけます。

犬山ホテルの時に通りぬけた事が有りますが、その時とはすっかり変わっています。

木曽川沿いを歩きます。

前方にツインブリッジが見えます。

最後に

犬山の街を歩きました。

とんでん館やしろとまちミュージアム。これまでに入ったことが無かったです。

今回は良い機会でした。

歴史街道を歩く会の1月例会が有りました。

毎年、1月は部屋の中で活動を振り返える事になっています。

この1年間。会員の高齢化が見られるようになり、思うように活動が出来なくなってきています。

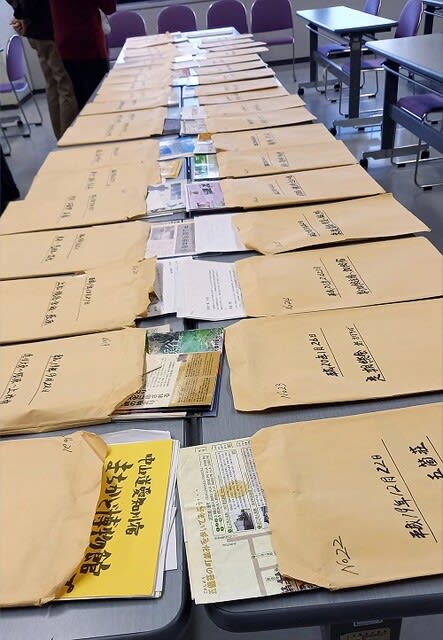

総会です。

昨年1年間を振り返り、新しい年の計画を検討します。

これまでの資料です。

会長が1回ごとの資料を袋に入れて保存していました。

沢山の資料です。

資料を眺め、かつて歩いた時を振返ります。

第1回から第4回の資料の袋。

第1回は各務原市内の炉端遺跡から前渡不動までを歩きました。

歴史街道を歩く会は市の講座が終わった後、サークルとして継続していくこととなり、手始めに市内を歩いたのが始まりのようです。

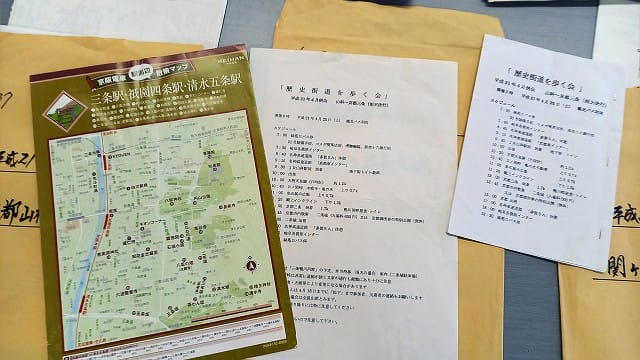

こちらは平成21年4月例会の資料です。

山科から三条大橋までを歩きました。

山科から三条大橋までを歩いた記録です。

雨の中、ウオーキングしています。

この頃の活動は観光バスで出発点へ行き、歩いた後。バスで市へ戻ると言う状態でした。

ウオーキングに供えて冊子を準備しています。

街道のウオーキングですが、東海道や中山道を踏破しています。

前月に中山道を歩いたなら、今月は東海道。

それに東海道でも、東の方を歩いたなら、翌月は西の方と言うように同じコースを続けて歩くようにしていませんでした。

だから、飽きることが生じなかったのでしょう。

活動の足跡。

懐かしい場面が浮かんでくることでしょう。

時間をかけて踏破した中山道や東海道。

遠くを歩くとなると泊が伴いました。

そんな情況でも、歴史街道を歩く会は日本橋へ到達しています。

総会の後、会食するのが恒例となっています。

ぶるーすかいでの会食です。

会食会場。

ビュッフェスタイルとなっています。

私がチョイスしてきた食物です。

揃って会食しています。

これまでの活動を振返りました。