「サムライマラソン」を見てきました。

時は幕末。ペリーが浦賀へ来航した時期です。安中藩主の板倉が藩内のサムライの鍛錬のため遠足の大会を実施しました。藩主は一等を取った者の望みを叶えてやると申して、参加者が頑張ります。この大会に呼応して幕府の隠密が暗躍します。

話が進行していくに連れて、ドタバタ感がしました。

この安政の遠足を実施したのが安中藩です。

今、中山道を歩くのを続けています。昨年11月に碓氷峠を歩きました。その途中、所々に安政遠足のプレートを見かけました。映画は山形県の鶴岡などで撮影されたものですが、あの碓氷峠が舞台となっていたので、見たいと思った映画です。

中山道です。

街道の所々に安政遠足のプレートが設置して有りました。

昨年12月に中山道を歩いた時の安中市並木配水池です。

水槽に安政遠足が描かれています。

家庭菜園の畝に空いたスペースが有りました。

キャベツの苗。5本を買って来て植えました。

買って来たキャベツの苗です。

グリーンボール、春波。それにサトウくんと言う種類です。

畑の畝に植えました。

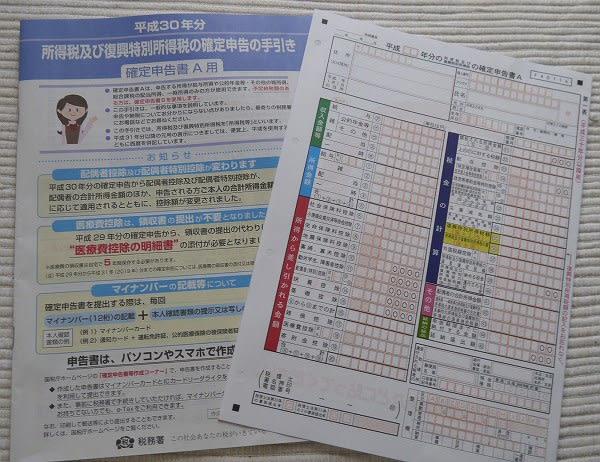

今年も確定申告の時期となりました。

岐阜南税務署へ出かけ、確定申告書を提出してきました。

確定申告の手引きと確定申告書です。

パソコンを使って申告書を作成しますので、この申告書は使用しません。

岐阜南税務署です。

車の開いたスペースをガードマンが誘導してくれて、スンナリと停める事が出来ました。

税務署の玄関です。

税務署の受付窓口です。

待っている人の番号が8となっていますが、控えに受付のスタンプを求めないので、申告書を提出箱へ投函しました。

所得税の計算をしたら、10,000円が還付金で戻ってきます。年金所得だけのモノは確定申告をする必要が有りません。申告書を計算して所得税を払わなければならないようでしたら、住民税の申告にします。所得税が還付されるようでしたら確定申告をします。これが節税です。

30年はふるさと納税はやりませんでした。

こんな事なら、ふるさと納税をすれば良かったと思いました。

新聞の美術館博物館の催事を紹介する欄に岡崎市美術博物館の収蔵品展で「暮らしのうつりかわり」を紹介していました。それに、貰ってきた蒲郡市博物館のチラシ。「昭和のおもしろ道具 発明展」が手元に有りました。

それで、2館まとめて見に行こうと思いました。

暮らしの移り変わりと道具の発明。企画の意図は違えども、懐かしさは共通していました。

岡崎市美術博物館

「暮らしのうつりかわり」のチラシです。

山の斜面を利用した岡崎市美術博物館です。

この先のドアが開き、エスカレーターで階下へ降りました。

昭和の頃の茶の間が再現して有ります。

こちらはお櫃。

それにご飯が冷めない様にするワラで編んだ民具。「イズミ」が見えます。

こちらは電気釜とテレビです。

別のところに有ったお釜。

横に羽が生えたようなスタイルで、羽釜と言うのだそうでした。

ザルやまな板。

台所の道具が並んでいます。

こちらはタライを解説しています。

お雛様の時期で段飾りが展示して有ります。

蒲郡市博物館

昭和のおもしろ道具 発明展のチラシです。

蒲郡市博物館の玄関です。

これから館内へ入ります。

博物館に入るとお雛様が迎えてくれました。

昭和のおもしろ道具 発明展の部屋です。

昭和の色々のモノが並んでいます。

フマキラーやパチンコ台。

殺虫剤を入れ、空気ポンプを押すと、霧状の薬剤が出ました。

懐かしい品物です。

パチンコ台は玉を1コ1コ入れる古いタイプのモノです。

それにタマを貸し出す機械が有ります。

佐溝 力サンのコレクションを借りてきていました。

博物館の外です。

D51が静態保存して有ります。

機関車の後ろに客車を引いていました。

そして、車内に入れました。

懐かしさが有る車内です。

客車に下がっていたサボです。

歴史街道を歩く会の2月例会に参加しました。2月は犬山市の稲置街道を歩くと言うものでした。名鉄楽田駅で下車して楽田城址へ。その後は木曽街道を歩き、羽黒地区へ。羽黒地区を歩いた後は名鉄羽黒駅から犬山駅へ。犬山のヨシズヤで、めいめいが昼食。そして、犬山駅から犬山口駅までの1区間を乗車しました。その後は犬山の街中を散策しました。

名鉄楽田駅 - 楽田城址 - 楽田城北の門旧跡 - 永泉寺 - 追分 - 羽黒八幡宮 - 野呂塚 -

五条川 - 小弓の庄 - 名鉄羽黒駅 - 磨墨塚 - 羽黒城址 - 羽黒駅 - 犬山駅 -

ヨシズヤ - 犬山駅 - 犬山口駅 - 木ノ下城址 - 圓明寺 - 与坂 - 奥村邸 - 名鉄犬山駅

楽田城址

(09:05)

楽田駅から南へ歩いてきました。

楽田城址です。

史蹟城山の石柱が立っています。

今は低いのですが、かつては小高い山だったのかも知れません。

立派な楽田城址の碑が立っています。

裏側へ回って見ましたが、漢文調で刻まれていましたが、コケのようなもので読み難くなっていました。

(09:20)

楽田城址から西へ来て木曽街道を歩いています。

永泉寺

永泉寺へ歩いてきました。

細く伸びた松の木が珍しいです。

広い境内。

立派なお寺です。

(09:55)

永泉寺の裏側です。

大きな駐車場が有ります。

そして、サクラの木。

ソメイヨシノではないと思いますが、何と言うサクラだろう。

蕾が膨らんで来ています。

追分

(10:03)

楽田追分へ来ました。

右が木曽街道で左が稲置街道です。

路傍の道標石です。

犬山は読めますが、右は読み難くなっています。 「左 犬山みち 右 きそみち」と書いて有るようです。

この石の後ろに隠れている道標には「左 三光神社」「右 善光寺」と刻まれています。

三光神社とは犬山城にある三光稲荷の事なのでしょう。

この他にも石が有りました。

今では道標に頼る事が無くなって着ていますが、石柱が邪魔物のように置かれて粗末に扱われています。

羽黒八幡宮に来ました。

説明板が設置して有ります。

八幡林古戦場です。

ここでの戦が小牧・長久手の合戦へ繋がって行きます。

野呂塚

(10:49)

八幡林の合戦で野呂親子が戦死しました。

ここに碑が立っています。

野呂親子の奮戦を紹介しています。

五条川に出ました。

五条川の説明板です。

小弓の庄

(10:56)

明治村に持って行っても良さそうな建物がありました。

かつては銀行の支店だったところです。

表側に説明板が設置して有りました。

名鉄羽黒駅

羽黒駅に来ました。

ここでトイレ休憩を取ります。

駅前にも羽黒地区コミニティ推進協議会の説明板が設置して有ります。

こちらの説明板は稲置街道の説明です。

磨墨塚

(11:15)

磨墨塚史跡公園にきました。

笹竹に囲まれたところに石碑が有りました。

磨墨塚の説明板です。

竹藪の中に羽黒城址があります。

城址へ向かいます。

(11:23)

竹藪の中に石碑がありました。

羽黒城址の説明板です。

この後。

羽黒駅へ向かい、電車で犬山駅へ。

そして、犬山駅の東側のヨシズヤでランチタイムにしました。

その後、犬山駅から犬山口駅まで電車で移動しました。

(13:20)

犬山口駅から稲置街道を歩いてきました。

街道沿いの大野屋です。

ここでも皆さん。お買物をしました。

私は一口ういろうを買いました。

この一口ういろうは、色々の味が楽しめました。

犬山城の方に向かって稲置街道を歩きます。

(13:33)

寄った場所が木ノ下城址です。

現在は愛宕神社になっていますが、犬山城が出来る前はこの木ノ下城が有りました。

(14:03)

寺町の通りを歩きます。

瓶に季節の花が生けてありました。

(14:05)

本町の通りです。

観光客が沢山居ました。

奥村邸へ来ました。

(14:22)

中山道一里塚の道標が有ります。

美濃側を歩くだけでなく鵜沼から木曽川を渡って、尾張側を犬山から御嵩方面へ向うコースも有ったようです。

歩く途中で見かけた春の兆し。

左はジンチョウゲ。右はモクレンだろうか。

蕾が膨らんできています。

感想

今回は楽田地区と犬山市街を歩きました。

特に印象に残ったのは羽黒地区コミニティ推進協議会の説明板です。随所に設置してあり、その場所ごとの事柄が開設して有りました。これに賛同してスポンサーが付いていました。贈 稲葉製作所と言うのが有りました。TVのコマーシャルで100人乗っても・・・・の会社です。企業が地元の活動を応援している。

好い事だ思います。

今日、ヒストリー各務野会の講義がありました。タイトルは「古墳時代を発掘する」で、講師は各務原市教育委員会埋蔵文化財調査センターの近藤美穂さんでした。

各地の発掘調査に携わり、北は茨城で南は長崎まで担当したと自己紹介が有り、各務原市教委では2年前から担当していると話しました。

講義のスタートです。

自己紹介から始まりました。

風邪を引いていて、セキが出て苦しそうでした。

今日の資料です。

1.古墳時代とは。

2.発掘調査とは。

3.坊の塚古墳発掘調査。

4.山後2号墳発掘調査。

5.発掘調査とこれから。 の項目で話されました。

3世紀中頃から7世紀に掛けて大和朝廷の許可を得て古墳を築造したのだそうです。古墳は全国で10万箇所ほどが有り、各務原市には、かつて600箇所有ったが今は100~150箇所になってしまったとの事でした。

パワーポイントを使っての説明です。

坊の塚古墳を上空から見下ろしたものですが、前方後円墳の姿をしている事が判ります。

坊の塚古墳の発掘調査は平成27年度から行われています。

この図は平成30年度調査の箇所で葺石が表れてきています。

こちらは天頂部の調査です。

29年度に行われました。

坊の塚古墳の出土品です。

勾玉やガラス玉などが出てきました。

近藤さんが持参された出土品です。

皆さん。

手に取って見せて貰いました。

こちらは那加地区の山後2号墳の出土品です。

高坏(タカツキ)や坏が出土しています。

こちらは勾玉です。

直接、手に取らせて貰いました。

坊の塚古墳の発掘現場。

昨年、12月22日に坊の塚古墳の発掘現場で説明会が有りました。

現場で説明する近藤さんです。

この時は市民30名余りが説明会に訪れていました。

私もその中の一人として、現場で話を聞きました。

感想

発掘調査に携わった人が「ヒストリー各務野会」来て説明してもらえました。

あの時の印象と今日の講義が結びつく事が面白いです。

講師が遺物を持参されまして直接、触って見る事が出来ました。

こうして触らせて貰えるのは嬉しい事です。

ジャガイモのの種芋を畑に入れました。種類はキタアカリと言うのです。コレまでに男爵やメークインを入れた事が有りますが、キタアカリは初めてです。

キタアカリの1kg。

種芋を2等分、4等分しまして、出来上がった芋が24個です。

畑に入れました。

土を被せました。

黒マルチで覆い、コレで完成です。

初花。

エンドウの初花を見かけました。

まだ、寒い時期。

頑張って咲きました。

平成の世が終盤となって来ている。そんな時、各地の博物館が時代を感じさせる企画展に取組んでいる。岐阜市歴史博物館と羽島市歴史民俗博物館に行って来た。

まず、訪れたのが岐阜市歴史博物館。

岐阜市歴史博物館

ちょっと昔の道具たちのチラシ。

入口です。

紙芝居の舞台のようになっている。

市民から寄贈された写真を写していた。

気になったのが、「お盆に行水」と言う説明。

母親が子供に行水を使わせている。

これは、タライ(盥)だろう。

恐らく学芸員が説明を着けたのであろうが、学芸員はタライと言うモノを知らないのだろう。

学芸員が若いのか、他の人が監修しないのだろうか。

今ではタライを見かけなくなって来ているが、正しく伝えるのが博物館の役目ではなかろうか。

教室が模擬教室の形で再現されていた。

チョークで黒板に描いている子供。

「夏のくらし」のうつりかわり。

今昔で比較していた。

こちらは乗物で、カゴと人力車。

アイロンや水汲みを今と昔で比べていた。

綿糸の紡ぎ方を教えていた。

羽島市歴史民俗資料館

昔のくらしと道具展のチラシ。

館に入って、直ぐそばに昔の教科書が展示して有った。

こちらは色々の道具。

お釜やザル、お櫃の展示。

こちらは羽島市の今昔。

長良川と木曽川に挟まれた羽島市。

橋の完成を説明していた。

今日、ヒストリー各務野会が有りました。タイトルは「昭和レトロ那加まち建築さんぽ」です。講師は各務原市教育委員会西ライフデザインセンター館長の川上光洋さんです。

那加の町は国鉄高山線が敷設されるまでは何も無い原野でした。そんな場所に那加駅が出来て、駅前に人々が集まってきました。そんな時代背景で昭和時代の建物が残っている。

散歩感覚で那加の町を見てみる。そんなお話しでした。

今日の資料です。

講師。

西ライフデザインセンター館長の川上光洋さんです。

パワーポイントを使って解説です。

那加地区の中心部。

那加の町の中です。

レトロな建物の解説です。

こちらは昭和5年頃の岐阜高等農林学校です。

学校の回りは畑の状態で南側が中山道です。

ここには学校の前の町で、門前町と言う名が着きました。

この場所は岐阜高等農林として始まり、戦後に岐阜大学となりました。

そして岐阜大学が岐阜に移転して、この跡地が各務原市民公園となりました。

こちらは昭和13年頃の那加です。

雄飛ケ丘と楠町に川重の社宅が有ります。

那加第二小学校は、まだ尋常小学校と表示しています。

それに那加中学校は川崎運動場となっています。

拡大したものです。

こちらは高山線が開通した頃のモノです。

汽車が白煙を上げて走っています。

那加駅は出来ましたが、通りに家がほとんど有りません。

こんな時代を経て今の常態が有ります。

こんな話。

高山線の新境川鉄橋に触れた話がありました。

新境川の開削工事が昭和3年に起工されました。大正9年に岐阜駅 - 各務ケ原駅間が最初に開業していたので、新境川の工事には高山線を橋で渡す必要が有りました。そして、架橋された鉄橋ですが、下から見上げた写真の紹介が有りました。当時、溶接技術が未熟でリベットによる接合の写真でした。日頃、何となく見ていた鉄橋ですが、勉強になりました。

愛知県美術館で開かれている第5回 日展に行って来ました。毎年、日展に出かけています。今年は複数の黒人を描いた絵や韓国のおじいさんの絵が見れませんでした。作品を公募して展覧に供しているのだから入選があれば、落選も有るのだ。でも、毎年見れた作品が見れないのは残念です。

今回から作品の撮影がOKとなっていました。

そんな展覧会。じっくりと味わって観て来る事が出来ました。

日展の入口です。

ここから入ります。

木村光弘の水の音と言う作品。

芦原の中にカワセミ1羽。

一点がアクセントになっていると思った。

こちらは五月雨と言うタイトル。

安藤洋子の作品です。刈り払われた田の上を飛ぶトンビだろうか、鳥1羽がアクセントになっていた。

でも、五月雨の時期なら田植えではと思った。

日本画の様子です。

こちらは洋画です。

山田裕彦の作品が見えます。

右の伊藤の母親の作品。

毎年、見かける作品です。

かつては着物姿で正座している母親を描いていました。それが、近年は車椅子姿となっていました。そして、ベッドに寝ている姿となってしまいました。

感想

開館直後の10時過ぎに入館して12時近くまで居ました。2時間近い時間をかけ、じっくりと見てきました。

今年はあの作家の作品が見れるだろうかと言う期待であり、楽しみがありました。

毎年、函館の雪景色の作品を、出している樋口洋の作品が、今年は出ていませんでしたので、残念に思いました。