私たちの脳内では様々なホルモン(脳内物質)が分泌され、それに応じて身体や精神のパフォーマンスが左右されています。「なんとなく調子が良い(もしくは悪い)」とき、そこには少なからず脳内物質が関与しているのです。

逆に言えば脳内物質の分泌をコントロールできれば、自分のパフォーマンスをコントロールすることも可能です。ここでは精神科医にして仕事術系のセミナー講師でもある樺沢紫苑さんの著書『脳を最適化すれば能力は2倍になる 仕事の精度と速度を脳科学的にあげる方法』から、7つの脳内物質の影響力とコントロール方法を紹介します。

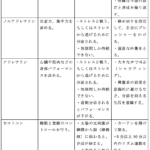

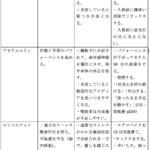

7つの重要な脳内物質とコントロール方法

樺沢さんが著書の中で重要性が高く、かつ研究が進んでいる脳内物質として、ドーパミン・ノルアドレナリン・アドレナリン・セロトニン・メラトニン・アセチルコリン・エンドルフィンの7つを挙げています。

これらにはそれぞれ別々の役割と性質があり、それに応じてコントロール方法も変わってきます。以下の表は各脳内物質の役割と性質、コントロール方法を簡潔にまとめたものです。

●ドーパミン

ドーパミンは「幸福物質」とも呼ばれ、私たちが幸せを感じるときに分泌されています。また前頭葉前頭連合野にある「ワーキングメモリ(作業記憶)」とも深い関わりがあるため、分泌されると情報処理能力や注意力、集中力の向上にもつながります。

このドーパミンを分泌させるのが「精神的な報酬」です。精神的な報酬とは「褒められた」という経験や、「目標を達成した」という達成感や充実感を指します。

したがってドーパミンを自分でコントロールするのであれば、まず自分で自分を「よくやった」「さすがだぞ」「頑張った甲斐があったな」と褒めてあげることです。あるいは明確な目標を設定し、日々その目標を達成した自分を想像しながら、一歩一歩その自分に近づいていくことで、ドーパミンを分泌させられます。

しかしドーパミンには依存性があります。買い物依存症やギャンブル依存症などは買い物をすること、ギャンブルをすることで分泌されるドーパミンで得られる幸福感に依存してしまっている状態です。

こうした退廃的なドーパミン依存に陥ると、生活や人間関係、健康にも悪影響がでかねません。これを防ぐためにも、目標設定とその達成という建設的な方法でドーパミンを分泌させるようにしましょう。

●ノルアドレナリン

ノルアドレナリンは「闘争と逃走のホルモン」という名を持つ脳内物質で、恐怖や不安から逃げる、あるいはそれらと戦うために注意力や集中力を高める役割を持っています。そのため単純に自分にストレスをかけてやれば分泌されるのですが、この脳内物質を長期間にわたって分泌させ続けると問題が発生します。

それは悪い意味での慣れが生じて、逆に無気力の原因になってしまうことです。厳しい人が上司になると、部下も最初のうちは気が引き締まりますが、毎日ガミガミ怒っているような人だと徐々に「また言ってるよ」とうんざりしてしまいます。これはノルアドレナリンの効力が短期間しか持続しないことを指しています。

またノルアドレナリンが分泌されるということは、それだけストレスがかかっているということなので、疲労が蓄積したり精神に支障をきたす可能性もあります。したがって単に分泌させるだけでなく、ノルアドレナリンが不必要な時間=休養も重要なコントロール方法となります。

●アドレナリン

アドレナリンが分泌される状況は、ノルアドレナリンとよく似ています。しかし主に脳のパフォーマンスを高めるノルアドレナリンに対して、アドレナリンは心臓や筋肉などの身体のパフォーマンスを高める役割を持っています。

陸上競技の砲丸投げの選手やウェイトリフティングの選手が叫ぶのは「シャウティング」と呼ばれるアドレナリンのコントロール方法で、実験などでもお腹の底から絞り出すような大声で叫ぶとアドレナリンが分泌されることがわかっています。

またノルアドレナリンと同様にアドレナリンもストレスに対応して分泌されるものなので、四六時中分泌していると心身に悪影響を及ぼします。寝る前のゲームやアクション映画などの興奮系の娯楽、激しい運動などはアドレナリンの分泌につながり、寝つきを悪くしてしまいます。ここぞというときにアドレナリンを出すためにも、適度な休息で分泌を抑える時間を確保しましょう。

●セロトニン

うつ病に関して調べれば必ず行き当たる脳内物質がセロトニンです。太陽光のある昼間に多く分泌され、夜になるにつれて分泌量が減ります。うつ病などにかかるとこのリズムが崩れてしまい朝になっても起きられなかったり、日中でもひどい倦怠感を覚えたりするようになります。

セロトニンの分泌量をコントロールするために最も簡単な方法は、寝る前にカーテンを開けておいて朝日を浴びて目を覚ますことです。早起きの習慣がつく上に、確実にセロトニンを分泌させられます。

表にあるリズム運動とは、その名の通りリズムに乗った運動でジョギングや階段昇降、深呼吸のほか、音読や読経、カラオケなどでも構いません。ただセロトニンを活性化させるには5分〜30分程度の継続時間が必要なので、5分以上は継続できるものを選びましょう。またセロトニンは咀嚼によっても分泌されやすくなるので、朝食をよく噛んで食べるのを意識するだけでも効果はあります。

●メラトニン

メラトニンはセロトニンと表裏一体ともいえる脳内物質で、目に入る光が少なくなるにつれて分泌量が増えていきます。眠るときに部屋を暗くするとよく眠れるのは、元気に活動するためのセロトニンの分泌が抑えられ、眠気を誘うメラトニンが分泌されるからです。

メラトニンを分泌させてより良い眠りを得るためには、入眠前の光についての習慣を身につける必要があります。具体的には外の光が目に入らないようなカーテンや照明を使ったり、入眠前から段階的に目に入る光の量を減らすなどの方法です。

またメラトニンはセロトニンを原料に作られる脳内物質なので、日中にセロトニンを活性化させておくと夜間のセロトニン分泌量も多くなります。

●アセチルコリン

アセチルコリンが充実すると認知機能やひらめき力などが研ぎ澄まされ、仕事効率やクリエイティビティが向上します。この要因のひとつとして、アセチルコリンがシータ波と呼ばれる脳波を作り出し、シータ波が神経と神経の接合部であるシナプスを活性化させることが挙げられます。

アセチルコリンは睡眠時に分泌されますが、シータ波は入眠時のまどろみや、深い瞑想状態のときにも生じるため、仕事効率が低下した際の昼寝はアセチルコリンとシータ波両方に効果があります。

「26分」という数字はNASAの研究者であるマーク・ローズカインドさんが実験によって導き出したもので、脳のパフォーマンスを引き出す理想の昼寝時間だとされています。

このほか「好奇心を持ち続ける」「外出する」「座ったまま手足を動かす」(引用:前掲書p258)という単純な行動でもアセチルコリンを活性化できます。

●エンドルフィン

エンドルフィンは麻薬の一種であるモルヒネの6.5倍もの鎮痛作用を持つ脳内物質です。これは肉体的な痛みだけでなく、精神的な痛みを鎮める効果もあり、分泌されると幸福感が得られます。マラソン選手のランナーズハイなどはエンドルフィンによるものとされています。

しかしマラソンのような極限状態に心身を追い込まなくても、もっと軽い運動や自分が癒しだと感じる行為をすればエンドルフィンは分泌されます。

軽い運動なら多少息が上がるほどの強度での15分以上のエアロバイクが挙げられます。このほかセックスのような物理的な気持ち良い行為や、脂っぽいものや辛いもの、チョコレートを食べることでもエンドルフィンが活性化することがわかっています。