経穴とは何でしょうか。鍼灸師を養成するための教科書の一つである『経絡経穴概論』(東洋療法学校協会編)には以下のように記載されています。

経穴とは何でしょうか。鍼灸師を養成するための教科書の一つである『経絡経穴概論』(東洋療法学校協会編)には以下のように記載されています。

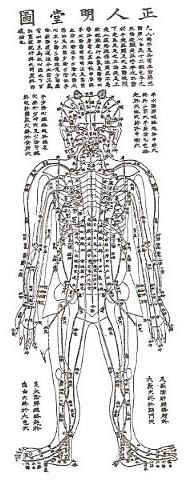

「経穴は体表面にあり、鍼灸施術の点であって全身のあらゆるところに存在している。経穴という場合は経脈に所属しているのが原則であるが、それ以外に施術点として(経外)奇穴とか阿是穴といわれるもので治療効果が認められ、その存在が定説化したものがある。

…経穴は疾病の際になんらかの反応をあらわす点であり、また鍼灸術を施して疾病を治療させる点でもある。そして経脈とは機能的なつながりを持ち、経脈を通じて臓腑と関連があると考えられている。即ち経穴とは、疾病の際の反応点であり、診断点であり、治療点である。

…経穴は経脈上に存在し、臓腑の気のあらわれるところである。」

これが鍼灸の教育における経穴に対する認識です。この認識は現在では正しいと言えますが、過去においても正しかったと言えるでしょうか。もし過去のさまざまな医学的知識を現在において役に立てようとするのなら、過去の時代の経穴の意味を捉えておく必要があります。

経穴はという名前は「ツボ」とか「反応点」、または「孔穴」や「気穴」、「谿谷」などと言い換えても(微妙なニュアンスの違いはありますが)指し示すものは同じです。奇穴とか阿是穴というのも経脈に所属するか否かという分類が異なるだけで、体表から指し示せる治療点という意味では同じです。

さてこの経穴たちは経脈が血管であった時代に、その経脈上に存在したと言えるのでしょうか。もしそうであるのなら経穴を解剖学的に命名できるはずです。

また経脈と経穴はどちらが先に発見されたかという議論があります。つまり一つの説は、先ず経脈の流れが発見され、その後その経脈上に経穴を見つけていったというもの。もう一つの説は、先ず反応点(経穴)が発見され、その後それらを結んだ線として経脈を認識したというものです。

前漢代の古墳、馬王堆や張家山から発掘された文献(『陰陽十一脉灸経』や『足臂十一脉灸経』など)では11本の経脈が記載されているのに、経穴の名前が記されていません。それを考えると前者の説がもっともらしくなります。

しかしこれら以外にも別の説が考えられることを忘れてはなりません。

次回につづく

(ムガク)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます